文博时空 作者 杜祎洁 正在国家博物馆举办的“心影传神——乌菲齐美术馆藏大师自画像展”共呈现50幅艺术家的自画像,作品跨越近五个世纪。漫步于原本只有在意大利乌菲齐美术馆的馆中馆“瓦萨里长廊”才能一睹真容的画作前,拉斐尔、鲁本斯、贝尔尼尼、伦勃朗、委拉斯凯兹、雅克·路易·大卫、安格尔、柯罗、夏加尔等西方巨匠似乎在耳边低语,诉说着“人”的光辉,也折射出镜中被映照和被遮蔽的“真实”。

那耳喀索斯爱上了自己的倒影

37岁早逝的拉斐尔似乎永远停留在自画像里那个翩翩少年的模样,眼眸如小鹿般纯真,衣着素净,表情恬淡而空灵。伦勃朗晚年家财散尽,泯然众人,像是个老眼昏花的老妪。位高权重的安格尔目光隐忍而遒劲。雕塑家贝尼尼迅疾、充满动势的笔触,宛若他刀尖下的戏剧性张力。鲁本斯白皙面庞上流露的气度,证明他知晓自己获得了以前的画家所望尘莫及的声誉。同样享誉欧洲宫廷的提香目空一切,银须飘飘,硕大的御赐金项链在胸前闪耀着显赫的光芒。委拉斯凯兹似从高处睥睨着,在腰间的醒目位置佩戴着西班牙皇室大门的钥匙,身为“皇宫高级内侍”的他,举手投足间散发着一股不动声色的不羁。

鲁本斯《自画像》

安格尔78岁时的《自画像》

不是所有的艺术家都喜欢创作自画像,达芬奇就从未画过自画像。他们也不是在职业生涯的任何时候都创作自画像。提香60岁左右才开始创作自画像,他的自画像是最早的“老年”自画像。在他之前,大多数艺术家是在年轻或者身强力壮时创作自画像的,遵循着“出名要趁早”的逻辑——声望和名誉可以带来复利效果。13岁就创作自画像的神童丢勒,三幅独立式油画自画像都是在30岁之前画的,包括那幅最著名的“造神”式自画像。在30岁那年,伦勃朗已经完成了他一半的自画像作品,并将其刻成版画。他是第一位整个创作生涯的模样都广为人知的艺术家,是世界上最容易认出来的艺术家之一。

“绘画是诸艺之花”,伴随着阿尔伯蒂的这句话,当代“自恋”(narcissism)一词的源头那耳喀索斯的神话似在耳畔回响。这位全希腊最俊美的男子遭到复仇女神的惩罚,爱上了池塘中自己的倒影,他企图拥抱和亲吻这水中花、镜中月的幻影,终究爱而不得,终日茶饭不思,日渐憔悴,死时化作了一朵黄心白瓣的水仙花。在古罗马诗人奥维德笔下的这出悲剧中,最大的悲剧莫过于那耳喀索斯自始至终并不认得自己的镜像。从某种意义上来说,如果他知道那个水中倒影就是他自己,能看清并“认识自己”,用心,而不是用眼,或许他就能摆脱死亡的诅咒。

乔万·巴蒂斯塔·加瓦罗蒂《自画像、花与年轻的侍者》

文艺复兴美术史上第一位重要的理论家阿尔伯蒂(1404~1472年)为自画像唱响了第一首赞歌,他在著作《论绘画》中提出绘画的发明者是那耳喀索斯,并将整个绘画艺术的出现归功于自画像。《论绘画》是首部讨论文艺复兴艺术的论著,阿尔伯蒂是建筑师、数学家、音乐家、雕塑家,更是同时期中第一个创作自画像的画者之一。他提出艺术家不是简单的手艺人,应该是精通数学、几何学、人文知识的博学之士。正是由于像他这样的人文主义者在绘画理论方面的要求和呼吁,艺术家的地位在文艺复兴时期(14~16世纪)慢慢提升。

个人主义的萌芽诞生于公元1500年左右。这一年丢勒(1471年~1528年)在有如圣像的自画像中高调地宣告了自己的存在。文艺复兴之前的肖像多是侧面,逐渐才出现了《蒙娜丽莎》般的四分之三侧脸肖像画。在丢勒这幅挑战陈规的全正面半身像中,他像神一般直视着观者,器宇轩昂,举起右手,手指置于胸骨前方,暗示自己是基督式的人物,拥有庄严神圣的创造力。他在自画像中留下了确切的作画日期,像是编纂编年史一般,建构起了一个雄心勃勃的自我纪念工程。此后他的一系列自画像终于让艺术家的形象从以往宗教画的角落里走了出来。中世纪之前人是神的附庸,而此刻“人”开始被看到,在艺术史中留下自己的模样。

丢勒《自画像》,藏于老绘画陈列馆

“我是乔托”。正如乔托(1266~1337年)纪念碑上这句斩钉截铁的声明所宣告的,人的因素在人文主义的萌芽中被凸显出来。个人历史和发展的自我意识被提高了。乔托被誉为文艺复兴之父,他的纪念碑是最早的艺术家纪念碑之一,出资人是洛伦佐·德·美第奇。这个纪念碑奠定了乔托的历史地位,使得他成为了文化英雄和当今佛罗伦萨的城市缔造者。人称“高贵者”的洛伦佐是文艺复兴时期重要的文学和艺术赞助人。他去世后,美第奇宫的物品清单表明,艺术家越来越受到赏识。这是第一次提到艺术家名字的物品清单之一。

17世纪60年代,未来的科西莫·德·美第奇三世大公在周游欧洲时,曾两度来到阿姆斯特丹,两次都去见了“著名画家伦勃朗”。1669年那次拜访是在画家去世前几个月,他买了一幅自画像近作,此次展览中的这张自画像很可能就是他从伦勃朗的画室中买下的。参观画室后他向另一些艺术家求购了自画像,这是为他的叔叔红衣主教莱奥波尔多·德·美第奇买的,后者从1664年开始创建了第一个专门的油画自画像收藏,他是素描和科学仪器的大藏家,被视为现代博物馆方法学的鼻祖。1675年去世时,他拥有79幅自画像。1681年,全部藏品在乌菲齐美术馆展出,如今它们陈列在瓦萨里长廊。

今日的乌菲齐美术馆藏有近2000幅各种媒介的艺术大师自画像,是全欧洲最完整的艺术家自画像收藏。美第奇家族最后一位公爵于1737年去世,他的收藏从此被永久地赠予佛罗伦萨。在最初的225年里,这个收藏中只有油画,雕塑家若想被收藏,只好画自画像。很多画家想要给乌菲齐捐赠自画像,视之为扬名立万的方式——被该系列收藏是画家俗世成功的主要标志,等于进入了拉斐尔以来的画家行列。

神童、人皮与老妪

展览中拉斐尔这幅青春四溢的自画像并不喧闹,却是其中声望最高的展品。这个自画像系列的收藏代表了美第奇家族对艺术家崇拜的巅峰,这种崇拜始于洛伦佐·德·美第奇出资的乔托纪念碑。漫步在一个个画家尘封褪色的面容前,他们的黄金时代和佛罗伦萨的黄金时代都停留在了遥远的往昔。那是但丁和乔托所在的城市。正是在富有的商业城市佛罗伦萨,15世纪头十年里,有一批艺术家跟过去的观念决裂,着手创造新的艺术。

拉斐尔《自画像》

以俊美闻名的拉斐尔将自己画成了“可爱青年”的模样,双眼如小鹿一般仰视上方,比23岁的实际年龄画小很多,眼波流转间,他似乎化身为笔下那些温婉柔情的圣母,眉宇间流露出的亲和力,也与定义了“文艺复兴三杰”的艺术史先驱瓦萨里的描绘一致。在《雅典学院》那幅宏大的壁画中,他将自己清秀的面容画在一个模样极为谦逊的年轻人身上,头戴着一顶类似的黑色贝雷帽。15世纪末佛罗伦萨出现了一种男孩理想,这起源于古希腊时的范式,男孩对年长的男子产生了一种“柏拉图式的”感情,其中最著名的一幅是21岁的帕米贾尼诺(Parmigiaino)的《凸面镜中的自画像》。

帕米贾尼诺《凸面镜中的自画像》, 藏于维也纳艺术史博物馆

同样年轻气盛的丢勒笔下的自己则是更加早慧的,充满着英雄主义。在那幅《十三岁的自画像》里,他已经把自己描绘成更像是导师,而非学徒和匠人的气魄,犹如12岁已经和众教师辩论的基督。这种天选之子的姿态与1500年左右的风尚吻合。天才男童的神话成为文艺复兴时期艺术家传记和自传中经久不衰的主题,艺术家英雄化的一个关键方面是表现青少年时期理想化的自画像。

丢勒《十三岁的自画像》, 藏于阿尔贝蒂娜博物馆

16世纪下半叶之前,艺术家都喜欢把自己画成年富力强的样子。这种青春崇拜也体现在当时男性肖像的模式中——画中人是33岁左右的“理想”年纪。

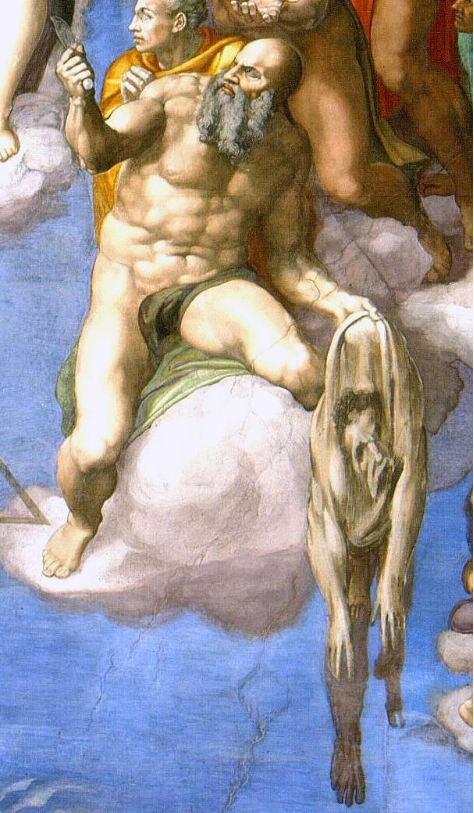

美的范式随着时间流动,随着米开朗基罗和提香作品的问世,这种模式发生了变化。时间在人身上雕琢出凹陷和棱角,他们也以画笔为刀,一笔一划凿刻出那些皱纹、眼袋,干瘪的皮肤。他们开始将自己画成年迈丑陋、失去自控力的姿态。在60岁过半的时候,米开朗基罗将自己的脸毫不美化地画在了《最后的审判》里,他竟化身为一张被剥下来殉道的皱巴巴的人皮,令人想到爱德华·蒙克那张尖叫枯槁的脸。这一骇人的剥皮自画像是忏悔式自画像的极致。

《最后的审判》局部,手持米开朗基罗人皮的巴多罗买,西斯廷礼拜堂

憔悴的五官透着一丝强硬,放在画面底部的手安静沉默,潦草得毫无活力,胸前佩戴的硕大的金项链璀璨夺目,象征着俗世的成功……在这类“风烛残年式”的自画像里,威尼斯巨匠提香用讽刺漫画的方式表现人的样貌,避免理想化处理的手法勾勒出一种忏悔式的虔诚,也在肉体和心灵之间画下了一道鸿沟。憔悴不堪、瘦骨嶙峋的提香是一个正在摆脱肉体羁绊的人的模样。

提香《自画像》

开始提笔描摹自己的时候,提香的老迈已经一览无余,但仪态高贵的他颇有元老之风。他的第一批自画像创作时间极晚。与拉斐尔美男子式的青春崇拜不同,提香喜欢夸大年纪,把自己画得比真实的模样更加老迈羸弱,这或许是受到威尼斯老年人当政的影响——在威尼斯,执政官的平均年龄和教皇一样在70岁左右。这些成熟暮年的自画像则令他名声更加响亮。

活了63岁的伦勃朗让自画像创作达到了新的水平,无论从数量、质量、品种、时间跨度等都是如此。在40多年里,伦勃朗画了40多次油画自画像,作了31次蚀刻版画自画像,画了六七次素描自画像。自画像占他作品总数的20%。绝大部分作品出自他职业生涯的早期。从他22岁开始,就出现了不少他的独立式自画像。到30岁的时候,他已经画出了一半以上的自画像。

那些自画像既是他名望的反映,也让他名扬天下,自画像成为一种绝佳的自我营销手段。他的肖像很早就为人们珍而重之。17世纪30年代,30岁左右的伦勃朗在阿姆斯特丹锋芒毕露的时候,也正是华服油画自画像的巅峰时期。衣服的暗沉颜色,单色背景的肃穆朦胧,人物皱着的眉头赋予了这些画作以张力。和同时代的凡·戴克(他在十四五岁时就画下了第一幅重要的自画像)一样,这些自画像为伦勃朗确立了神童的美名。

伦勃朗24岁时的《自画像》,藏于瑞典国立博物馆

这是一种自我强化式的预言,似乎他想在真正出名之前就让自己显得大名鼎鼎,正如他所迷恋的一百年前的丢勒一样。在相关的藏品清单中重复出现的“伦勃朗所作”、“他本人所画”,表明自画像这个门类在当时是相当新奇的,他让自画像成了一种自成历史的独立门类。

年少成名后,命运的峰回路转却赋予了伦勃朗沉郁遒劲的创造力,和对苦难和丑恶充满同情、不避讳的笔触。他最出色的20幅晚年自画像的力量、创意和尺寸(多数与真人等大),一直以来都让人们惊叹。他的后半生命运多舛,妻子去世,宅邸和艺术收藏的庞大投资开销带来了经济问题,那幅著名的挑战肖像画传统的《夜巡》让他负债累累。他在知天命的年纪宣告破产,1657年以后,他的宅邸和大量艺术收藏被出售一空,去世前一年晚年丧子。在弥留之际,他“对于过去的种种愚蠢行为感到懊悔痛苦”。

伦勃朗《自画像》

展出的这幅画正是他在去世不久前创作的最后一幅自画像。那些粗犷的、用手指涂抹的痕迹,完全不美化修饰的真实面容,与他笔下的那些在阴暗中蔓延霉烂的、病弱畸形的困苦民众相似,倾注着他对人世最后的一瞥,宛如一声叹息。广为人知的“伦勃朗光”在此刻收拢成一束颤颤巍巍的、即将消亡的暮光。

众多自画像中的他犹如变色龙一般,把自己装扮成各种身份,市民、绅士、贵族、哲学家等,不变的是那几乎总是皱起来的、郁结着的眉头。在一幅和这次展出的“老妪”形象类似的晚年自画像中,他扮成了画老妇肖像的古希腊大画家宙克西斯。宙克西斯以画了美貌无双的特洛伊的海伦像著称于世,据说他在画一个满是皱纹、长相古怪的老妪肖像时,因大笑不止窒息身亡。

伦勃朗《扮成宙克西斯的自画像》,藏于瓦尔拉夫-里夏茨博物馆

这幅《扮成宙克西斯的自画像》于伦勃朗去世前7年画就。宙克西斯长着斑驳如树皮的皮肤,自肩头做着鬼脸,似乎图谋不轨。这种恶作剧般的肆意率性,与伦勃朗早年蚀刻版画自画像的粗野笔触遥相呼应,张牙舞爪,带有狂乱的喜剧效果,像是一只粗犷的日本志野烧器物。这或许是在历尽千帆之后,属于老顽童的返璞归真,他竟戏谑地开起了命运的玩笑。简朴粗陋的打扮亦有着宗教上的影射,基督是木匠之子,他的门徒有的是渔夫。

与把自己描摹成天才神童或殉道的人皮相似的是,这是另外一种苦行僧式的英雄主义,质朴、稚拙中亦见崇高。

参考书籍:

《自画像文化史》

图片 | 杜祎洁

排版 | 小谢

设计 | 子彤

展开全文