明代万历元年《兖州府志·山川》中记载山类有:山、岗、岭、谷、峪、埠、洞;水类有:水、湖、河、溪、沟、泉、池。此为兖州府初次修志,编纂者对山水的分类较细。

此志记“沟”最多的地方是滕县(今滕州),有“减水沟、荆沟、三里沟、赵沟、七里沟、蒋沟、绞沟、黄沟、鲍家沟、石沟、龙降沟、青沟、拖犁沟、陡沟、仓沟、红沟”十六处之多。

在这十六处“沟”中,《兖州府志·山川》记述较详细的是减水沟:“在县南门外。县城引荆沟、梁溪之水以为隍,每遇淋雨,水涨浸城。正德四年知县齐士(世)恩开此沟,西南流入梁溪正派,以泄山潦之势。首尾五里。”由此可以看出,此沟是人工开挖的,为雨季护城河减水之用。除此之外,其他各沟的记录较为简略,仅有名称和所在地,如“荆沟,在县东北”“三里沟,在县东隅社”“赵沟,在县赤绪社”。这些沟究竟何以成“沟”,《兖州府志·山川》无记载。

明代荆沟泉诗碑 (孙南邨/摄)

《兖州府志》“山川”后是“乡社”,接着是“漕河”,上述滕县诸“沟”,有四处出现在“漕河”的“河泉”中,分别是绞沟泉、赵沟泉、荆沟泉、黄沟泉,另有新增刘家沟泉一处。明清时期,京杭运河山东段以“泉河”济运,“管泉老人”、泉夫都在为漕运而忙,因而泉也被列入“漕河”之中。

据《泉河史》(明万历二十七年刻,清顺治四年增修本)记载,滕县共有泉19处,见于“沟”的有7处:三里桥、七里、荆沟、绞沟、赵沟、刘沟、黄沟。那么,“三里桥”“七里”就是三里沟泉、七里沟泉吗?《泉河史》注释中说:“三里桥,距县东北三里”“七里,距县北七里”,与《兖州府志·山川》所记滕县三里沟、七里沟方位相符,可见是同地异称或简称。

明万历十三年《滕县志志·山川》记有一泉碑,山泉之外“泉出平泽者曰‘荆沟’、曰‘趵突’、曰‘三里’、曰‘赵沟’、曰‘绞沟’、曰‘蒋沟’已竭、曰‘黄沟’、曰‘大吴’、曰‘柳泉’,沟名多俗,削之。”滕县以“沟”为名之地甚多,如《兖州府志·乡社》记载,泗水县“南界滕县芦沟村四十里”,此芦沟为村名,或许亦有沟在,只因沟小、无泉,达不到入县志的标准,也就不被记入了。

由此而知,滕县入县志诸“沟”是汇入河、漕的水道,多是因泉流而成。泉水入漕济运,主要是在旱时。而汛期运河水多为患,要靠减水闸排水。十六沟中的仓沟、鲍家沟等“沟”,或是泉水已竭,或是雨后泉流、汛期泉涌、旱时干涸之“沟”,未能济运,无须管泉人看守,然而这些“沟”如同季节河,亦有蓄水、排水作用,非小沟、小濠可比,因此入县志中的“沟”。

济运的泉沟,应当是一年四季流水不断的。《泉河史》记载,滕县“三里泉,夫十名……绞沟泉,夫十二名,小甲一名;赵沟泉,夫七名;荆沟泉,夫十八名,小甲一名;刘家、三界、黄沟三泉,各夫七名,共小甲一名”。这种泉沟由小甲长带领泉夫昼夜看守,确保“涓滴泉流济会通(运河)”。那时,滕县有管泉“县丞一员,泉官一员。原额老人二名,今革。泉夫二百九十九名,后革三十七名,停役六十名”,照此说来,上述各泉先前管泉人数还要多。

由管泉人数的多少,可以看到那时泉沟流量的大小。荆沟是滕州最大的泉沟,明弘治年间,工部主事黄肃来滕县督察泉源,称赞荆沟泉“源流如趵突,且味甘如醴”,并赋七律诗记之,今诗碑尚存。

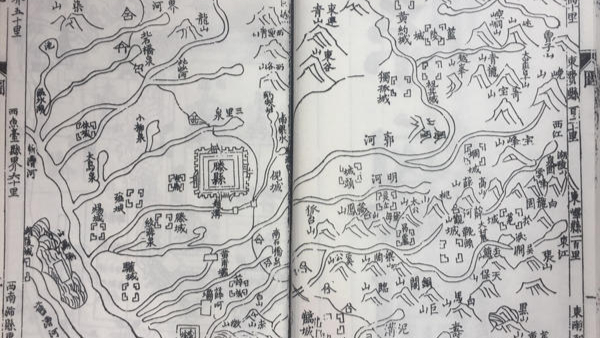

《滕县山川图》 选自清康熙十二年《滕志》

明正德十年,工部都水清吏司主事尹京为“荆沟泉”立保护碑:“本泉坐落本县安乐乡小宫社梁上村。出平地土中,泉源头至下源河口,长八十里,阔八尺,流入沼(昭)阳湖回龙庙,转入金沟口闸,接济运道。凡阻绝泉源者,照例问发充军,军人犯者调边卫。”后来,荆沟泉汇流成河,今名荆河,被称为滕州的母亲河。

滕州文史学者李庆对荆沟泉颇有研究,他在《石刻春秋——古滕乡野余碑拾遗》(中国文史出版社)中,对其今昔记述甚详。

滕县十六沟的泉流,自清代以来先后干涸,这些“沟”至今多以镇、村命名,唯有荆沟泉处被滕州市建设为“荆泉水源地保护区”。

古老的源泉之地,在为市民用水洋溢着青春活力。

文章来源:齐鲁晚报

作者:孙南邨

展开全文