小荷尔拜因《外交官们》

The Ambassadors

Hans Holbein the Younger

1533

《外交官们》是文艺复兴艺术让人过目难忘的肖像经典画作,充满隐藏的意义和让人痴迷的矛盾,画作展现两位法国法国庭臣的肖像。

这幅全身双人肖像展示了两位法国廷臣:让·德·丹特维勒(左边),亨利八世宫廷的外交官和他的朋友治·德·赛尔弗,年轻的拉沃城主教。画作纪念1533年四月这位年轻主教对伦敦的访问。两人之间排列的物件包括了航海、星象和音乐器具、一个日冕和一本赞美诗,这些物件反映了两个有教养男子的兴趣和成就。但比如说,断开的鲁特琴弦是传统上死亡的象征,也可吃指代新教从罗马教会的分裂,这是外交官们要努力阻止的事情。

当时的很多肖像画包括了骷髅的形象 ,称为“牢记死者”, 但没有比这里见到(或许你还没看见)的更加不寻常了。荷尔拜因变形了透视法,这样从右手边的特定角度观赏此话,你会看到前景中的奇怪形状重组成一个骷髅--由来已久的死亡提醒物。

米开朗基罗《最后的审判》

Last Judgment

Michelangelo

1535-1541

《最后的审判》作品尺寸非常大,是米开朗琪罗受命于罗马教宗,为西斯廷天主堂绘制的巨幅天顶壁画,绘有400多个现实和历史中的人物原型。

画面大致可分为四个阶层,最上层是天国的天使,画面中央是耶稣基督,下层是受裁决的人群,最底层是地狱。

画面构图是这样安排的:上方与天顶画相接处两个半圆形画面是一些无翼天使,他们正簇拥著基督受难时的十字架等物,左面一组抱的是十字架,右面一组抱的是耻辱柱,耶稣下方八个吹号角的天使正在唤醒死者宣示审判开始。

画面正中央云端闪电中站着身躯高大、神态威严的救世主基督,他正举起有力的右臂,表示审判开始。耶稣十二宗徒和圣母玛丽亚环绕在旁边,圣母玛丽亚畏缩地抓紧头巾和衣衫,屈身在儿子的右肋之下。

丁托列托 《圣马可的奇迹》

The Miracle of St Mark Freeing the Slave

Tintoretto

1548

《圣马可的奇迹》描绘的是威尼斯的守护神圣马可拯救愚昧人类的传说故事。

在基督教还未被人们普遍接受的年代,有个基督教信徒被异教徒们抓住并将被残杀。这时,威尼斯的守护神圣马可突然从天而降,阻止了这一场虐杀的场面,营救了信徒。

丁托莱托在处理这幅画时,构图大胆,表现手法独到,极富戏剧性和创造性。在这骚乱而恐惧的一瞬间,神情惊慌的人们所表现出的失态与惊恐,使画面产生无穷的动感。身躯向画面里纵深、倒地仰卧的被擒信徒及躯体倒挂的圣马可所造成的强烈透视感,也充分展示了画家的能力和才华。

此画所带给人们的震撼性、感染力,与整个文艺复兴时期以表现和谐、庄重、华美为主导的风格形成鲜明的对比。由此可深切感受到画家强烈的个性,奔放的情感和创造的精神。

保罗·委罗内塞《迦拿的婚礼》

The Marriage at Cana

Paolo Veronese

1563

《迦拿的婚礼》是幅70平米的巨作,原是为修道院餐厅做的装饰画。作品最能显示委罗奈斯艺术成就的是他的一系列利用圣经题材描绘的宏大、热闹的宴会场面的作品。

这幅画的内容取自《圣经》故事,讲的是耶稣和圣马利亚以及使徒们在约旦河畔的迦拿这个地方遇到一家人家正在举办婚宴,主人邀请他们一起参加,婚宴上大家饮酒欢庆,后来酒喝光了,耶稣将坛中的水变成了葡萄酒,大家又继续喝酒欢乐。

提香《掠夺欧罗巴》

The Rape of Europa

Titian

1559-1962

1551年,提香创作取材于《变形记》的“诗歌”系列。借助神话,以视觉艺术的形式呈现爱情、欲望和死亡。其中《掠夺欧罗巴》,描绘宙斯被腓尼基公主欧罗马的美貌吸引,化身白色公牛,将其掠至克里特岛的一幕。

《劫夺欧罗巴》色彩浓丽而醇厚,笔法狂放而自由洒脱,人物构图极具动感,书写性的散锋用笔具有较强的写意性,为后世画家在写意笔法方面提供了探索的先例。提香是最早使用“复色”作画的画家之一,用复色创造的类似真实色彩的灰色调与主观抒写性笔法的统一融合。

老彼得·勃鲁盖尔《雪中猎人》

Hunter in the Snow

Pieter Bruegel the Elder

1565

《雪中猎人》创作于1565年,是勃鲁盖尔风景领域的最高成就作品。

这幅画是一位比利时的收藏家向彼得,订做的一组与季节有关的组画之一。冬日的雪景,在作者的描绘中成为完美的一体。恰当的远近透视处理,使布局和构图具有深远的空间感和流动的气氛。浓重的树木和白雪覆盖的大地,于林间奔跑的猎人和敏捷的猎狗,共同形成了十分巧妙的动静结合。而冰河上的身影和空中飞旋的小鸟,让人们在肃穆宁静中感受到冬日里也有勃勃生机。

整体来说,作者基本上是运用黑白灰色调的交错对比来控制画中人物和自然的造型,这种冷静而透明的审视态度,其实在勃鲁盖尔本人的心目中也是难能可贵的。也许在这幅描绘尼德兰地形风貌和美丽容姿的巨作中,还隐藏着作者对这种场面的留恋,因为他不知道多难的尼德兰何时才能从西班牙的奴役中走出来。

画面一片皑皑白雪,给人以寒凝萧瑟之感。在两块结了冰的池塘上,有人在滑冰、捕鱼,点景式的小人物打破了荒凉与沉寂。天空阴沉,寒鸦啼叫,一切都很朴实,蕴含着那笼罩人生的悲凉气氛。勃鲁盖尔出身并非农民,却处处表现出对尼德兰农村生活的热爱。此画显示出作者注重景物的抒情性与宁静纯朴的乡野风格。

埃尔·格雷考《奥尔加斯伯爵的葬礼》

The Burial of Count Orgaz

El Greco

1586

《奥尔加斯伯爵的葬礼》题材源于中世纪的宗教故事:奥尔加斯伯爵是托莱多市有名的绅士,曾向圣多美教堂施舍大笔财产,由于他对教会虔诚,在他去世后,应埋在这个教堂内。在举行葬礼时,天国派来两位圣徒,亲手埋葬伯爵。

画面按照严谨而奢华的彩色玻璃画构图,描述的就是当奥尔加斯伯爵下葬时圣者来临的情景。画中整个天庭与葬礼合在一起,通过人物排列的疏密对比自然而然地分隔成两部分,上部是伯爵在天国与圣母和基督在一起,下部是他的遗体下葬的场面。格列柯把这传奇的故事再现为一个当代的事件,许多本地贵族和牧师的肖像都出现在葬礼行列之中。

我们看到的仿佛是托莱多社会的综合体,僧侣、法官和统帅都出现在了画面中。画家用令人眼花缭乱的色彩描绘甲胄与祭服,其绚丽的色彩和笔触所表现的质感效果,恐怕连提香都望尘莫及。

画家利用强烈的短缩法表现人物形象,目的是创造一种错觉,让我们感到天国无限的空间,与下半部世界形成鲜明对照。而天堂部分的画法也与下面的人间部分完全不同。云彩、人物的四肢和衣饰犹如随风燃烧的火焰,无一不趋向处在遥远的上方的耶稣基督。在这幅画中,格列柯对艺术的形式和色彩进行了大胆的夸张与变形,变形拉长的人物,快笔挥刷和亮丽的、有时甚至带点怪异的色彩。这些特点打破了当时绘画的沉闷画风和清规戒律,可谓是矫饰主义运动中高峰时期的缩影。

卡拉瓦乔《基督下葬》

The burial of Jesus

Caravaggio

1600

祭坛画《基督下葬》是卡拉瓦乔最受倾慕的作品之一。

描绘的是基督被钉死十字架后,由约翰、尼哥底母、圣马利亚与基督的两个女信徒给他下葬的悲剧场景:微弱的光线只照亮岩洞的一块大石板。在一片昏黑的背景前,约翰与尼歌底母慢慢地把耶稣赤裸的尸体放入墓中。背后站着耶稣的母亲马利亚与两个女信徒。耶稣的尸体被光线照得透亮。整个场面俨然一个阵亡英雄或战士的下葬情景。耶稣的躯体画得强壮结实。脸上也显出刚毅的意志力。一张留短黑须的脸十分安祥。气氛肃穆,悲怆而庄严。

画家运用准确的解剖技巧表现了肌肉发达的尸体。唯有耶稣垂落的一只手提示他已没有生命。但这只下垂的手与被抬起的双腿,在画面上构成平衡的光感。尼哥底母在这里是卡拉瓦乔重点刻画的形象。传说他是法利赛人。曾于夜间见过耶稣,和耶稣谈论过人可否重生的问题。耶稣被钉死后,他前来帮助埋葬。画家把他描绘成一个上了年纪的农民形象。并把他画在前景主要位置,尤其展示了他的一双赤裸的大脚。为了加强整个形象的稳定性,这两只脚在前景上起着平衡作用。

保罗·鲁本斯 《战争与和平》

Peace and War

Paul Rubens

1629

巴洛克绘画代表性画家保罗 • 鲁本斯,政治寓意画 《战争与和平》曾充当和平使者,促成英国与西班牙之间的和平。

作品取材於罗马神话,画面正中丰满的女子代表和平女神帕克斯,她在前景半人半兽的森林之神萨蒂尔的帮助下与前景的孩童分享大自然的丰厚馈赠。身穿铠甲戴着头盔的智慧女神密涅瓦正在她身后奋力推开战神玛尔斯,试图保护身前这群无辜者。画作浓郁丰富的色彩显然承袭於威尼斯画派,但典型的巴洛克华丽风格、人物间看似拥挤却错落有致的紧凑构图和充满戏剧张力的肢体语言则体现了画家强调动感的绘画语言。

在英西两国长达五年的交战背景下,西班牙国王腓力四世特派鲁本斯为外交使节於1630年亲赴英伦与查理一世国王和谈。身为众所周知的艺术鉴赏家和收藏家,查理一世被画家献上的这幅具有停战隐喻的《战争与和平》所倾倒。画中除了密涅瓦试图阻止战神这一明显的和谈信号之外,和平女神上方左手执双蛇权杖的小天使代表墨丘利,他的出现意指和谈中公平交换、互惠互利的理想。他的右手握着橄榄枝花环,同样象征和平。鲁本斯婉转地通过画作传递出和平将给两国带来富足和繁荣的积极信号。最终,他圆满完成了使命──英西两国於同年十一月签订和平条约,被查理一世封爵的他还就此成为了西方艺术史中绝无仅有的被两国授勋的画家,这幅名作也就此成为了寓言画超越艺术功能的典範。

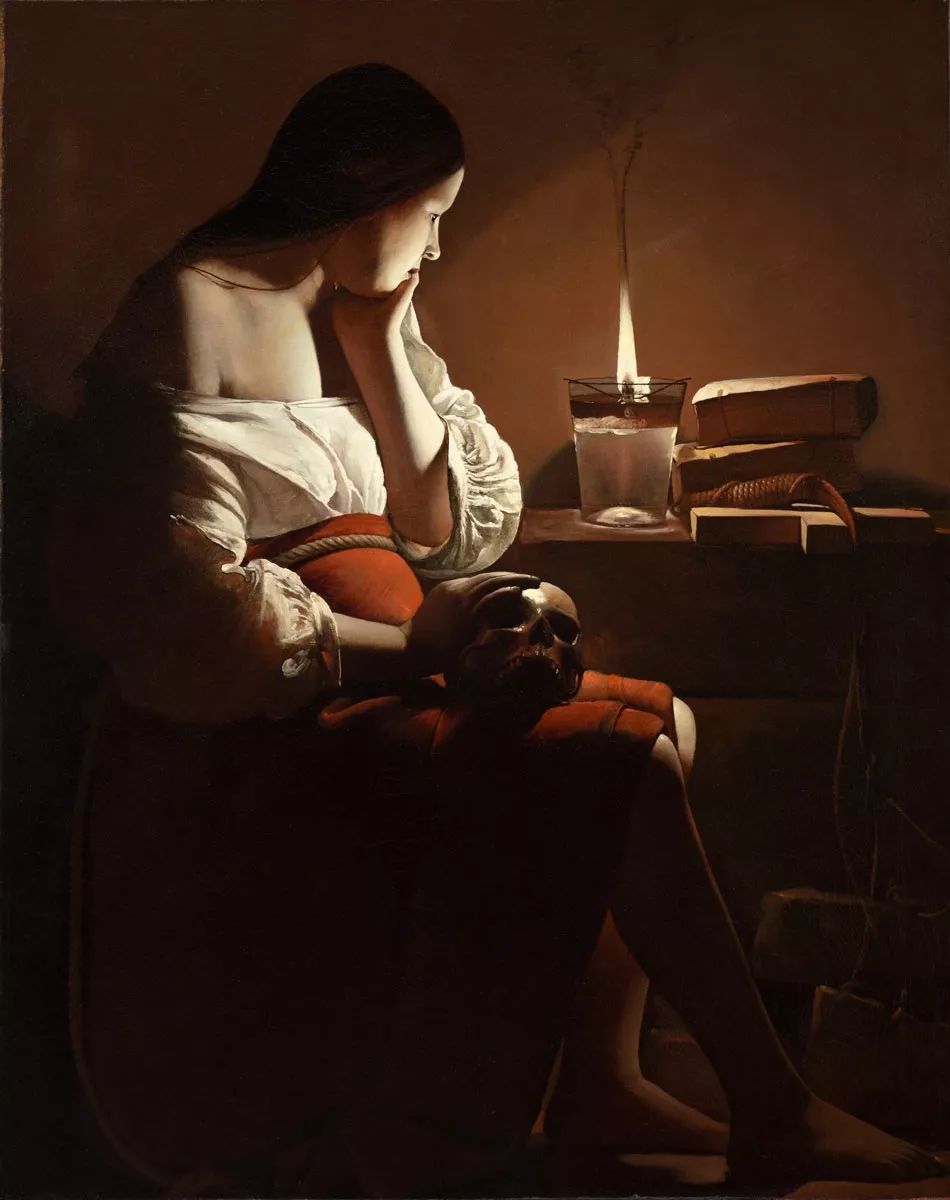

乔治·拉图尔《油灯前的抹大拉》

The Magdalen with the Smoking Flame

Georges de la Tour

1635

《油灯前的抹大拉》油画,法国17世纪现实主义画家乔治·德·拉图尔作品,现由卢浮宫珍藏。

作品描绘抹大拉以手托腮,在微暗的光线下耽于默想,为自己的罪忏悔。膝上的骷髅,意指提醒要正视死亡,充满了清醒、沉静和悲哀的反省。画面构图严谨,内心表达细腻,具有雕刻般的充实感。运用燃烧蜡烛的夜光以极端写实手法描绘光与影的变化;风格独特的深刻质感,明暗对比强烈的空间表达,流露出神秘而动人的气氛。

乔治·德·拉图尔在美术史上也曾一度被遗忘,直到20世纪才被人们重新发现与认识。他的画风与众不同,擅长表现夜间在蜡烛光线下的事物,人称“夜间画”。“夜间画”这个术语源自意大利语,即“夜间的光线”的意思。自从拉图尔首创这种画法以后,深受教会的欢迎。这种绘画能造成一种神秘感,产生宗教效果,宗教界一时把他的夜间画当成当代油画技术的最高成就,他被称为17世纪的“光线大师”。

图片来源:来自网络

展开全文