从门把手到台灯,从家具到住宅,从墙纸、地毯到商店门面或教堂彩窗 ,从最精美的奢侈品到最廉价的首饰,从海报、广告到各种印刷物、书籍装帧......19世纪末的视觉艺术领域酝酿着一场翻天覆地的变化。激进的艺术家、设计师和建筑师们都在以一种相近的艺术风格进行构思和制作,试图创造出一种贴合时代风尚,可以与电影院、电话和汽车和谐共存的艺术风格。

这就是被称为"新艺术"(Art Nouveau)的艺术运动,融合了各种迥异的奢华、颓废或浪漫主义元素,并在工业革命的持续进行中,引发社会观念的变革。它的泛欧特点导致其在各地名称不一 : 在德国它被叫做"青年风格",奥地利称之为"分离派" ; 意大利命名它为"自由风格",在巴塞罗那它是范畴更为广泛的现代主义运动的组成部分 ; 英格兰和美国则认为它属于工艺美术运动的一部分。总而言之,"新艺术"之风不仅席卷了整个欧洲,还成为一种全球性的风格——一种在不同设计师手中有着不同意味,风格各异却又一脉相承,可以兼具帝国主义与民族主义属性的风格。

如果说新艺术的参与者将其视为社会对一个艺术堕落时代的回应,那么这一运动也的的确确是那个时代的产物,过程短暂却又精彩纷呈。甚至,直到今天它仍在吸引、困扰或启发着我们。"新艺术"之窗可以让我们洞悉一个频频自相矛盾的时代思想,瞥见19世纪末人们的恐惧、焦虑和梦想。

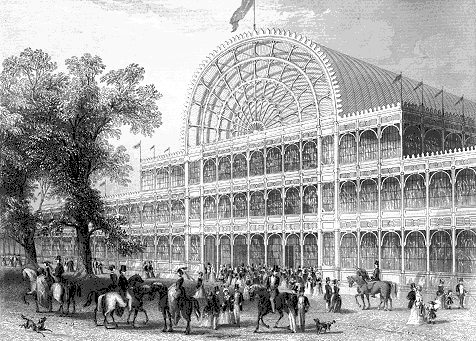

1851年,为国际博览会而建的伦敦海德公园水晶宫

1851年,在伦敦海德公园水晶宫举办的世界博览会,是设计史上的一个分水岭。届时的欧洲出现了一种和以往不同的中产阶级消费文化,那些能够表现出社会转型、个性特点,华丽且富含进取精神的产品受到追捧。水晶宫展览不仅引发公众对于现代设计理念的讨论,促进了现代建筑的发展,也成为之后一系列大型国际博览会的开端。

当时,大规模生产和工业化方兴未艾,大批量工艺品投放市场。然而,工厂只注重生产和销售,设计却远远落后——产品外形简陋,没有美感。在此背景下,19世纪下半叶的英国兴起了一场设计改良运动,这就是所谓的工艺美术运动(Arts and Crafts Movement),意在抵抗工业化对传统建筑和手工艺的威胁,复兴哥特风格为中心的手工艺价值。

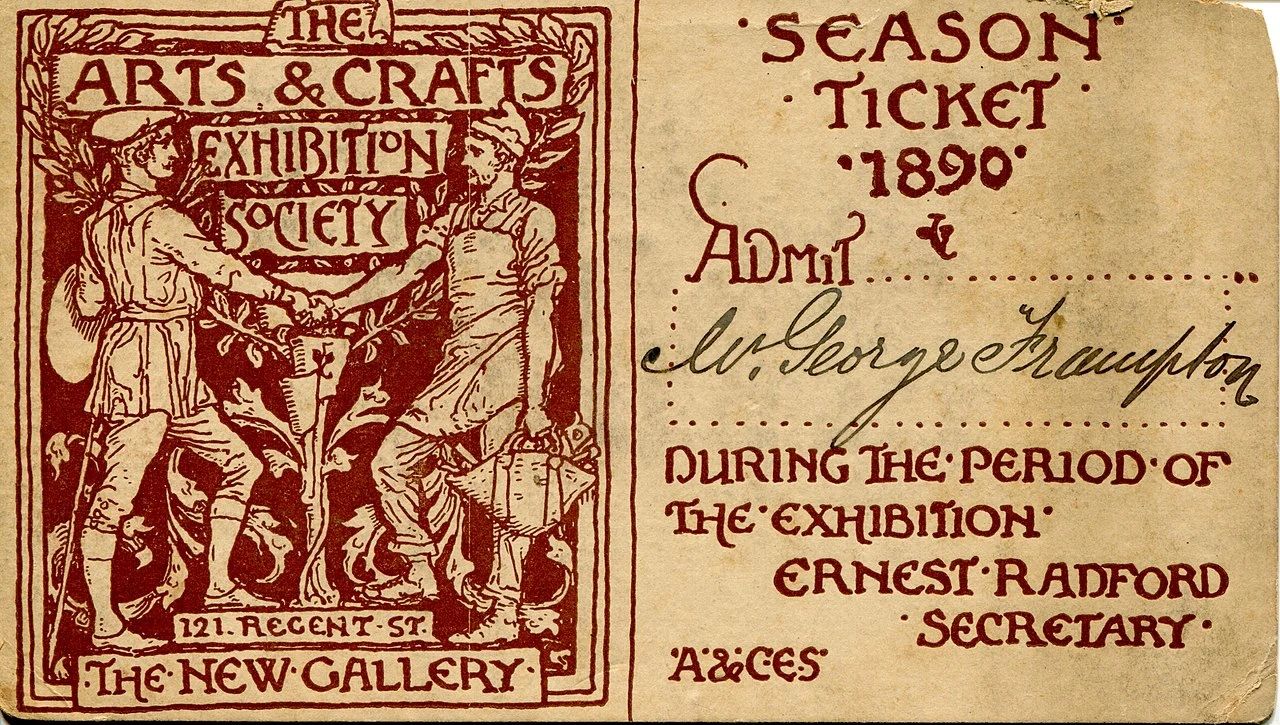

工艺美术运动是有史以来第一场大规模的风格运动,在将近半个世纪的时间内,成为西方设计界的一股主要力量,对于建筑以及室内装饰、家具、陶瓷、金属、织物、彩色玻璃和平面设计都产生了极大影响。其理论指导来自作家、艺术评论家约翰·罗斯金(John Ruskin, 1819-1900),实践的领军人物是艺术家兼诗人威廉·莫里斯(William Morris, 1834-1896),主要参与者还有 : 建筑史家威廉·列萨比(William Lethaby)、设计师查尔斯·罗伯特·阿什比(Charles Robert Ashbee)、查尔斯·马金托什(Charles Rennie Mackintosh)、建筑师查尔斯·沃赛(Charles F.A.Voysey)、画家爱德华·伯恩-琼斯(Edward Burne-Jones)、 陶瓷艺人威廉·德·摩根(William De Morgan)、建筑师菲利普·韦伯(Philip Webb)等。

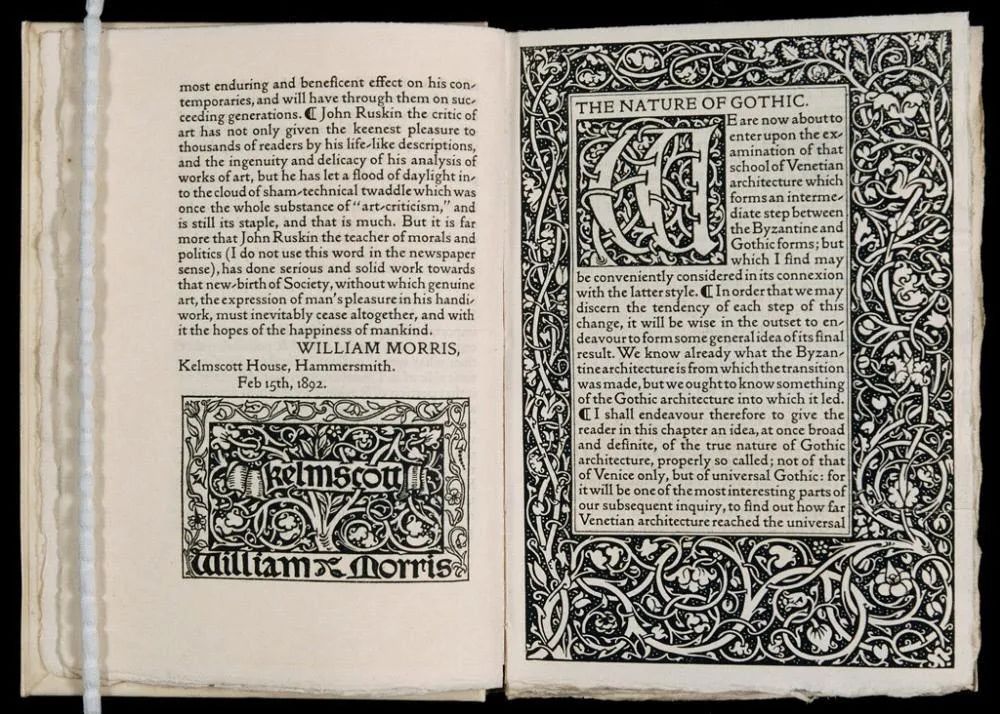

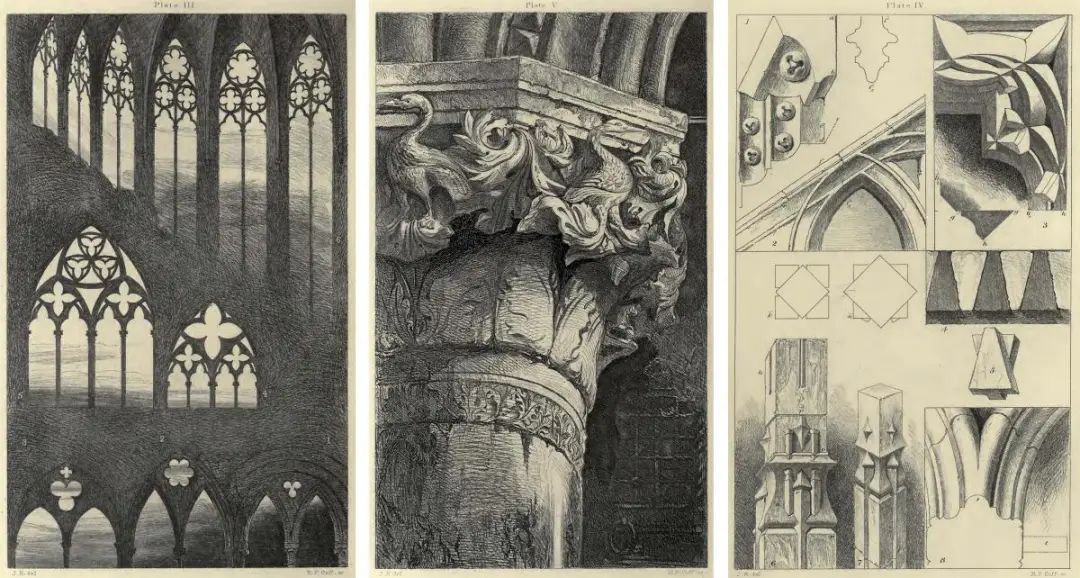

约翰·罗斯金《哥特的本质》一章是工艺美术运动的宣言,出自他的著作《威尼斯之石》

约翰·罗斯金《建筑的七盏灯》一书中的建筑手绘

工艺美术运动不仅仅是一种审美风格,更是一种哲学和社会改良运动,是对工业革命所造成的社会影响的回应。约翰·罗斯金在其专著《威尼斯之石》中,试图将一个国家的道德和社会健康与它的建筑、设计的质量联系到一起, "工厂大批量制造的产品欠缺真诚,手工和工艺应当将人的尊严与劳动结合在一起。"当时,"设计"这个词汇还不曾用于设计范畴的描述,罗斯金把造型艺术称为“大艺术”,把设计称为“小艺术”,他认为,水晶宫博览会暴露的是大、小艺术不分的社会问题,是社会总体上重视造型艺术而忽视设计的问题。而一个健全的社会必须兼备完美的造型艺术和完美的设计,设计的特性是纯艺术(fine art)不能替代的。

罗斯金还认为,艺术来源于自然,所有美丽的艺术品,如不是刻意地模仿自然形式,就是无意地与自然形式相似。他在写作中大量论及岩石和树叶的曲线,恳求艺术家们应当仔细地研究这些形态。同时,他强调设计形式与功能的关系,主张设计应该服务于社会中绝大多数的民众,而非少数权贵。罗斯金关于绘画和建筑的写作,主导了19世纪英格兰的文化界与艺术界。

普金的住宅"画眉山庄",1843年,普金以简化的哥特式风格适应当地的建筑,他的设计建立了工艺美术运动的建筑设计标准

乔治·弗兰普顿设计的工艺美术展季票,1890年

威廉·莫里斯在牛津大学学习期间曾受到罗斯金的启发,他将自己对浪漫主义文学的热爱与对社会改革的愿景结合在一起,由此开启了毕生探索、实践哥特式和自然主义风格的设计之旅。和罗斯金一样,莫里斯也认为艺术家应该融手艺人与设计师于一体,普通人的日常生活中也需要有艺术享受。因此,他提倡一个自由工匠的社会,复兴传统的手工艺技术,就像他所钟情的中世纪那样 : “那是一个艺术大众化的伟大时代,如今我们在博物馆里看到的珍品只是那时的寻常物件,那个时代的数百座教堂——现在看来每一座都堪称杰作——都是由纯朴的农民所建造。"

在莫里斯和他的追随者的眼中,中世纪艺术是工艺美术设计的典范,而中世纪的生活方式、文学和建筑也因为工艺美术运动而彻底被理想化了。

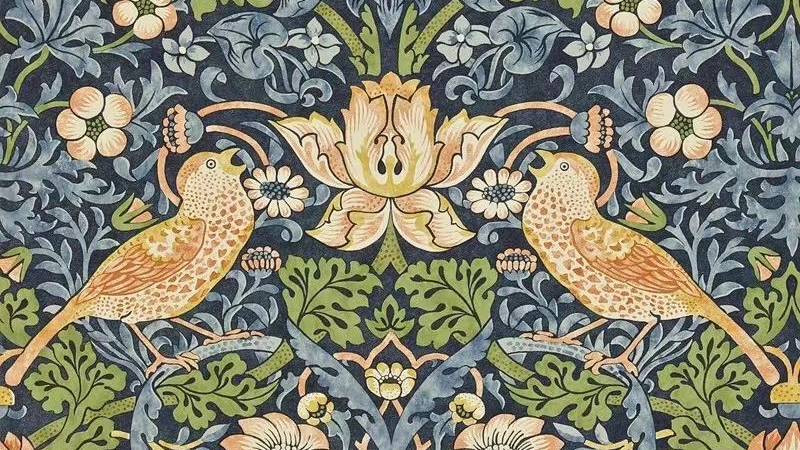

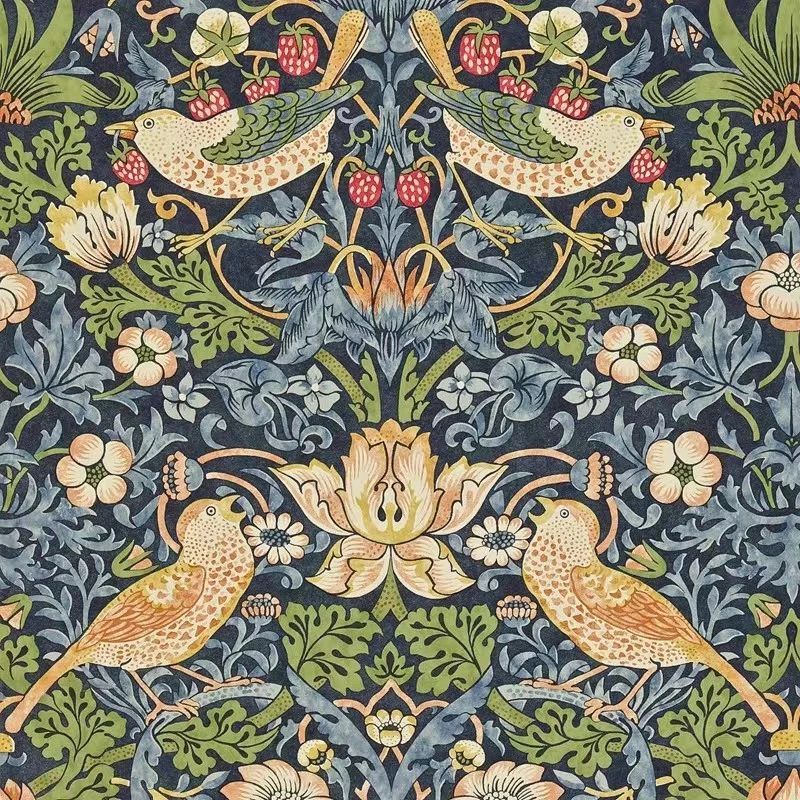

威廉·莫里斯设计的墙纸《草莓小偷》,1883年

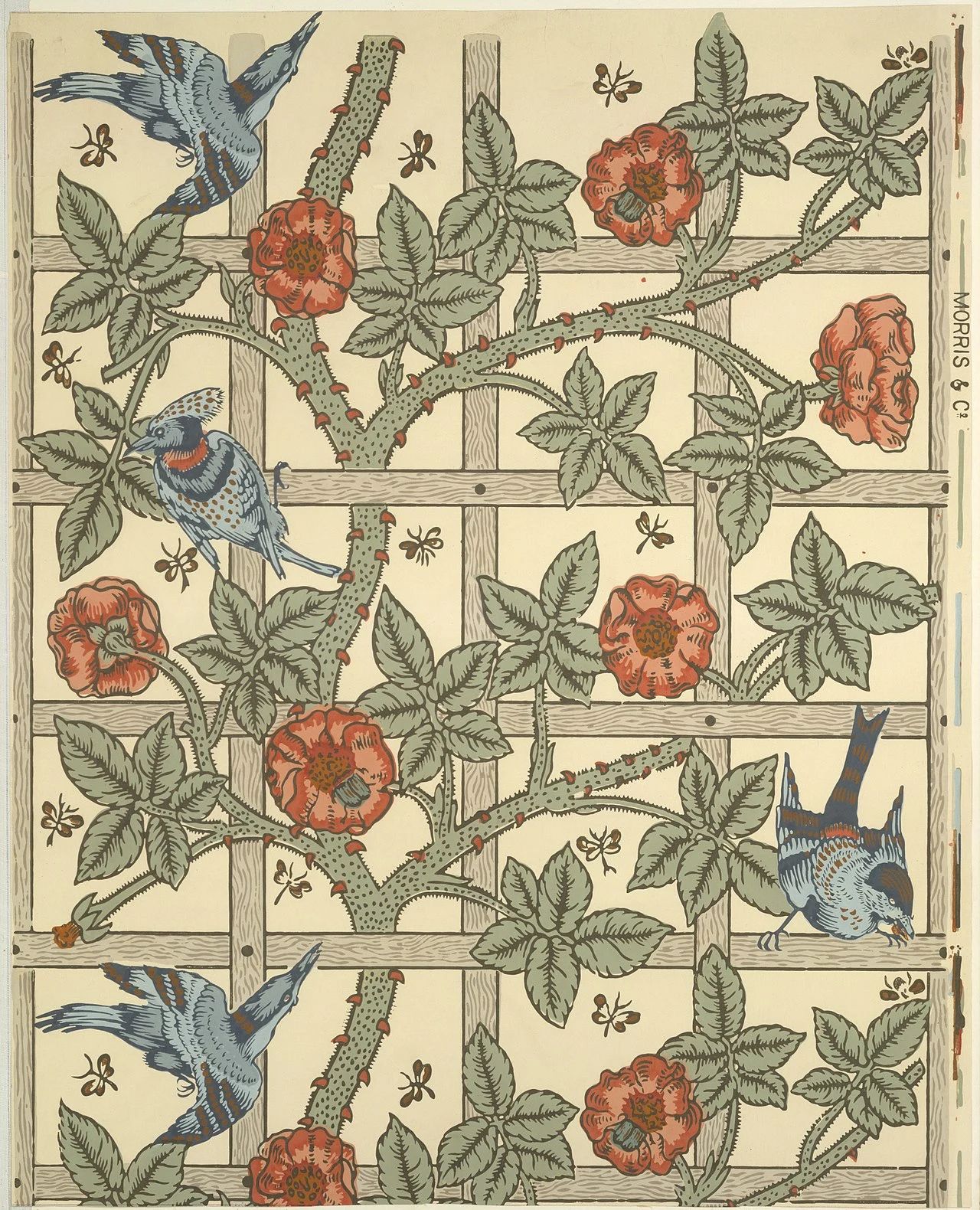

威廉·莫里斯1862年设计的格状墙纸,印刷于1864年

莫里斯为自己的公司所设计的第一个墙纸图案,灵感来自于“红屋”棚架上种植的玫瑰,从设计到最终的成品印刷,完美主义者莫里斯用了整整两年的时间

水晶宫世博会给予了莫里斯一个行动的契机。1861年,莫里斯与拉斐尔前派兄弟会的成员——一群拒绝矫揉造作的维多利亚时代艺术风格的艺术家,打算通过设计“向这个时代发动圣战”。他们开设了世界上第一家独立的、由艺术家领导的综合设计公司(Morris, Marshall, Faulkner & Co.),主营装饰艺术,包括金属制品、墙纸、首饰、纺织品、家具和地毯等。莫里斯亲自参与设计和制造,"艺术家参与工艺实践"成为工艺美术运动的核心要素。1862年后,莫里斯更专注于墙纸的制作,他设计了超过50种精致复杂、自然风格的图样,取材于英国的本土花卉和植物,堪称自然图案与几何学的完美结合。他反对使用当时流行的化学颜料,坚持使用天然矿物颜料和手工印染来创造这些美丽的颜色。很快,莫里斯就因这些独特的墙纸和纺织品装饰设计而享誉国际。

1875年,莫里斯买下了其他合伙人的股份,成立了莫里斯设计公司(Morris & Co.),他动员艺术家和画家之间的合作,为工艺成熟的制造商提供设计,还通过自己信赖的商店实现商业分销,将自己的审美理想和工艺实践完完全全地结合在一起。

阿瑟·麦克默多设计的墙纸,1882年

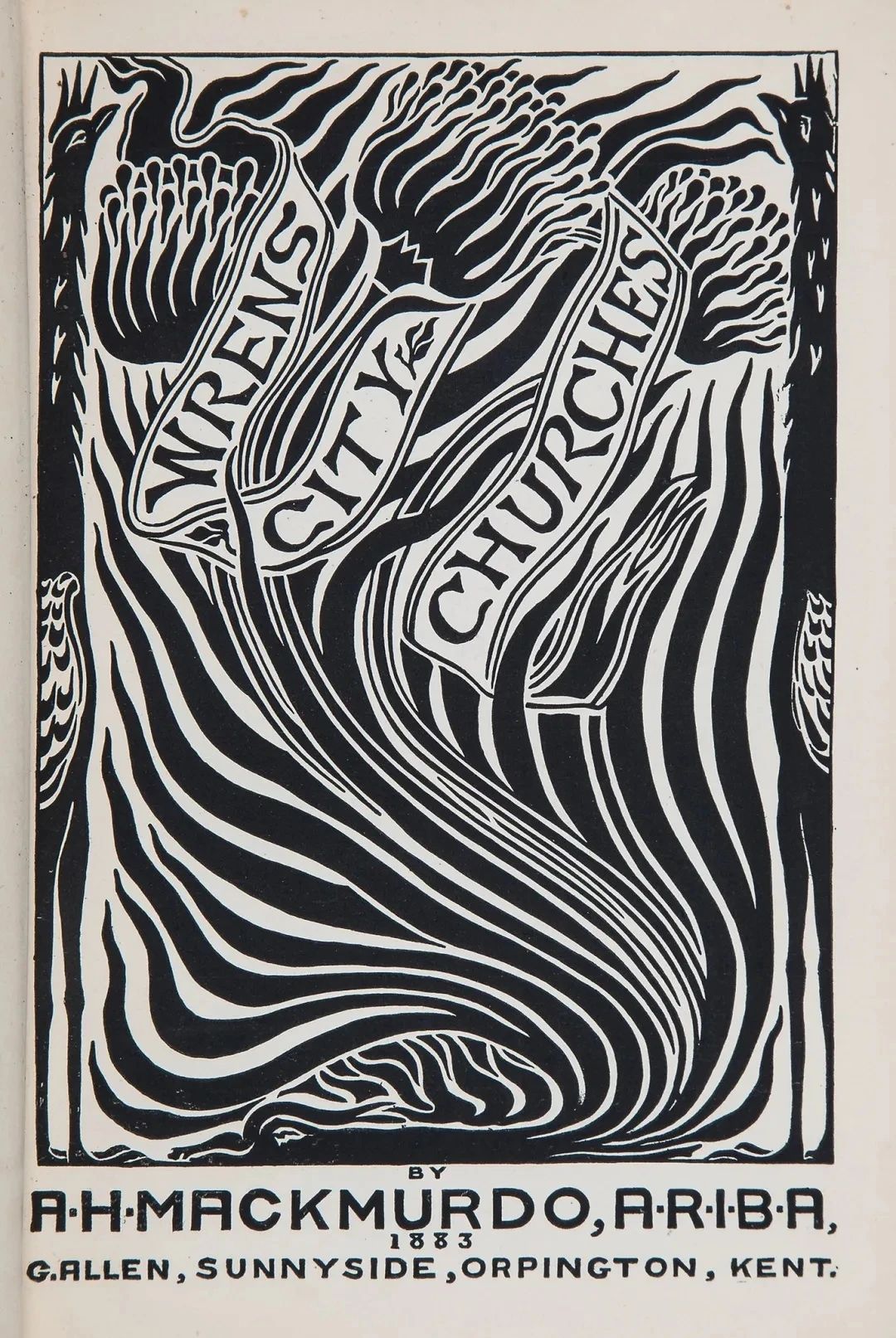

《雷恩的城市教堂》,阿瑟·麦克默多为自己著作设计的书封

阿瑟·麦克默多设计的餐椅,椅背设计被视为新艺术运动的先声

受到罗斯金、莫里斯的理论与实践的影响,一些年轻的艺术家和建筑师纷纷效仿,他们成立的设计事务所以中世纪的称谓 “行会”(Guild)来命名。1881年,家庭手艺和工业协会成立,以此保护传统的手工艺。1882年,英国建筑师、设计师阿瑟·麦克默多(Arthur Mackmurdo)与建筑师赫伯特·霍恩(Herbert Horne)共同创建了艺术家世纪行会(The Century Guild of Artists)。麦克默多的设计极富表现力,以自然主义的曲线形式为特征,这种样式后来被视作新艺术的标志之一,就像他所设计的枝叶曲线装饰的餐椅被艺术史家认定为首个可追溯的新艺术风格作品那样。从1895年至1905年,英国各地大约成立了130个工艺美术组织,使工艺美术运动的艺术理念和价值观接触到了更广泛的受众。

查尔斯·沃赛的家具设计具有一种比例之美和清教徒式的简洁

自古以来,绘画和雕塑这类纯艺术被视为比应用艺术高出一等,应用艺术仅仅只是装饰。就像法国设计师所秉承的18世纪传统的设计观念——强调奢华、典雅、精细,遵循私人赞助制度。而英格兰的工艺美术运动汲取了哥特式复兴的精髓,提倡使用实用的材料和简单的结构,倡导建立工匠行会,宣扬"为所有人的艺术"(art for all)的平等观点。

他们的目标之一就是要将应用艺术提高到艺术的水准,将手工艺人提升到艺术家的地位。所以,工艺美术运动的核心在于"一种对工艺的信仰,强调材料的内在美,将自然作为灵感的重要来源,提倡简单、实用和美观相结合的价值观。"同时,这场艺术运动还与服饰改革、乡村主义、花园城市运动、民歌复兴等等联系在一起。实质上,所有这些诉求都是在追求一种“简单生活”(the Simple Life)的社会理想。

威廉•莫里斯的红屋,1860年

莫里斯和他的伙伴们花了两年的时间布置和装饰红屋

电影《窈窕淑女》中使用了莫里斯的墙纸图案《莨苕》

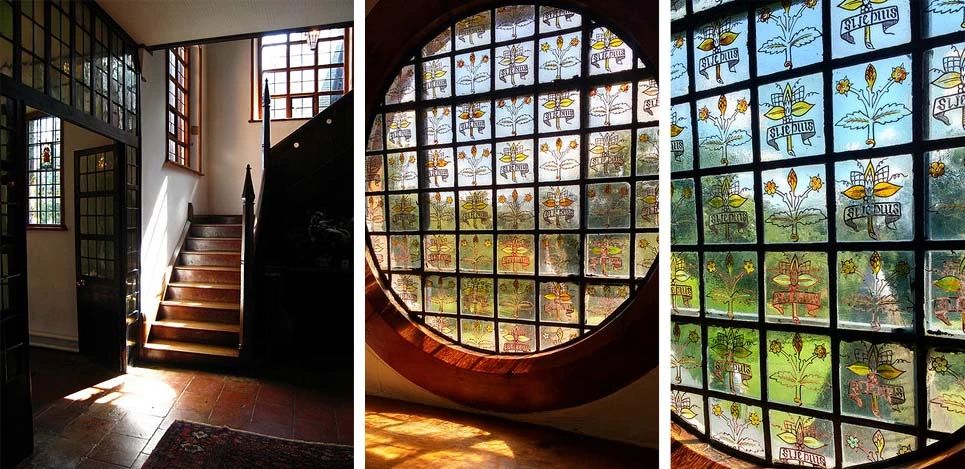

这座位于伦敦郊区肯特郡的住宅,被称为第一座工艺美术风格建筑,是建筑师菲利普·韦伯的首个建筑作品,也是莫里斯为自己建造的唯一一所房子。L型布局的住宅以红砖为建筑材料,红瓦屋顶,因而被称为"红屋"。不对称布局、尖顶拱门和陡峭的屋顶让人想起哥特式风格,瓦面屋顶和砖结构保留了材质本身的表面纹理,"红屋"与维多利亚时代矫饰的乡村住宅形成鲜明对比。在延续传统工艺与地方风格的乡土性的同时,韦伯注重建筑设计的整体感、实用及功能性,他的建筑思想和实践对工艺美术运动以及现代主义建筑产生了广泛的影响。

莫里斯的设计元素 : 英国花园、田野中常见的花草、水果

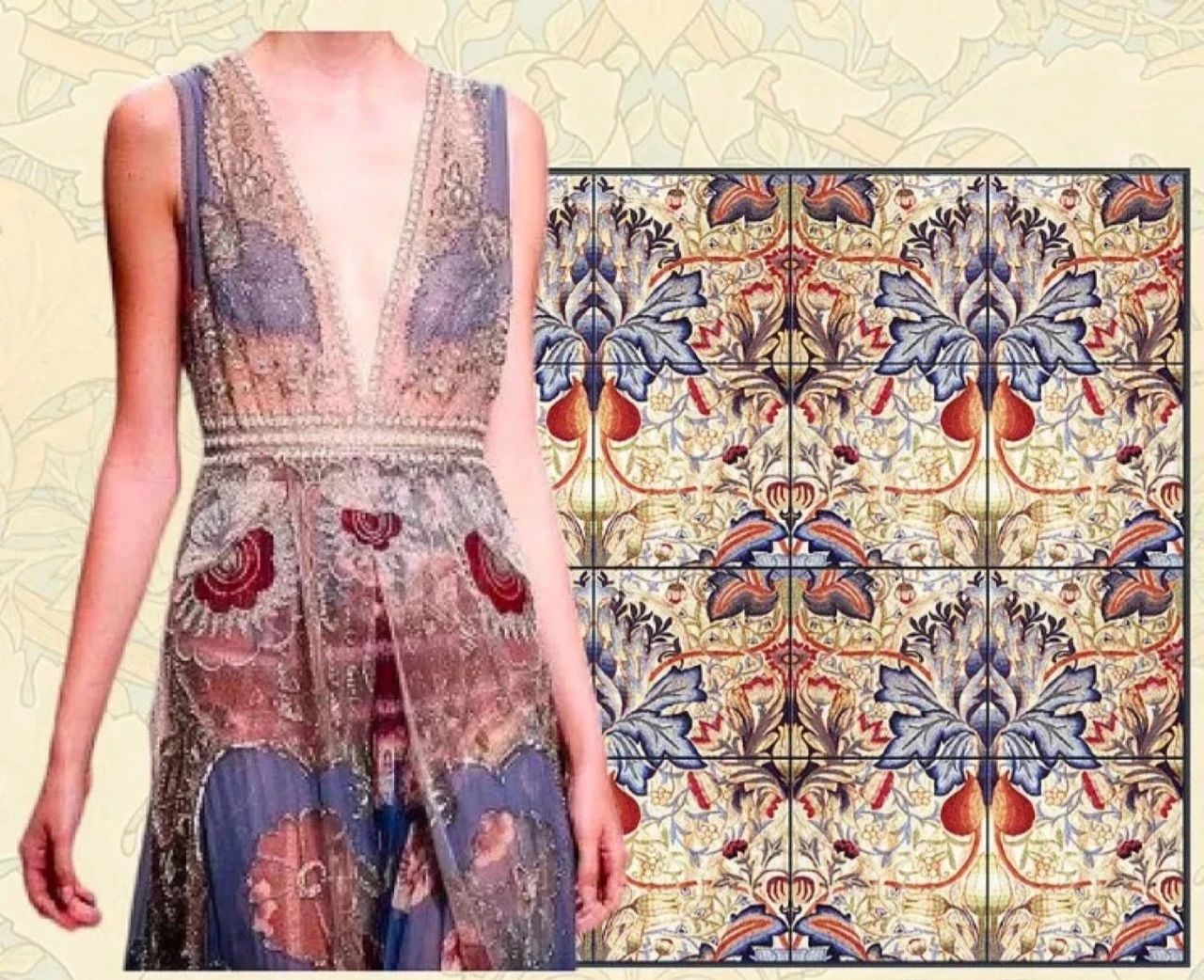

紧致的天然面料、精确的连贯图案、曲线的植物样式......这些都成为19世纪末期莫里斯公司织物和壁纸产品的标志。在其职业生涯成熟期的图案设计中,莫里斯超越了单纯的模仿自然而趋于扁平化的抽象——他对平面与线条的强调,预示着随后的"新艺术"运动对自然主义的风格化。植物或花卉“悬挂”的意象就像藤蔓爬满整个墙面或窗帘覆盖整扇窗户那样,莫里斯的设计在自然元素和人造物品之间创造了某种相连的和谐,也引发了人们对羊毛等天然材质朴素之美的关注。同时,他坚持使用天然染料和颜色,他认为,哪怕经历磨损或褪色,天然的颜色仍然很美。不难看出,莫里斯平面化的设计特质与哥特式彩窗玻璃中所描绘的植物形式相呼应,甚至可以说是模仿了哥特式窗饰的曲线形式——如此前瞻性的形式实验,源自莫里斯对哥特风格的由衷热爱。

《贤士拜谒》,爱德华·伯恩-琼斯绘制人物,莫里斯挂毯设计

《圣杯》挂毯,爱德华·伯恩-琼斯绘制人物,莫里斯挂毯设计

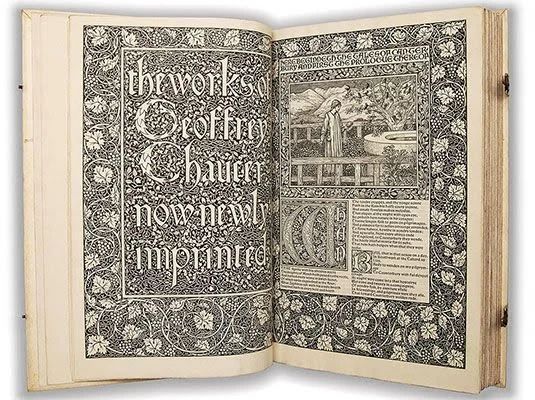

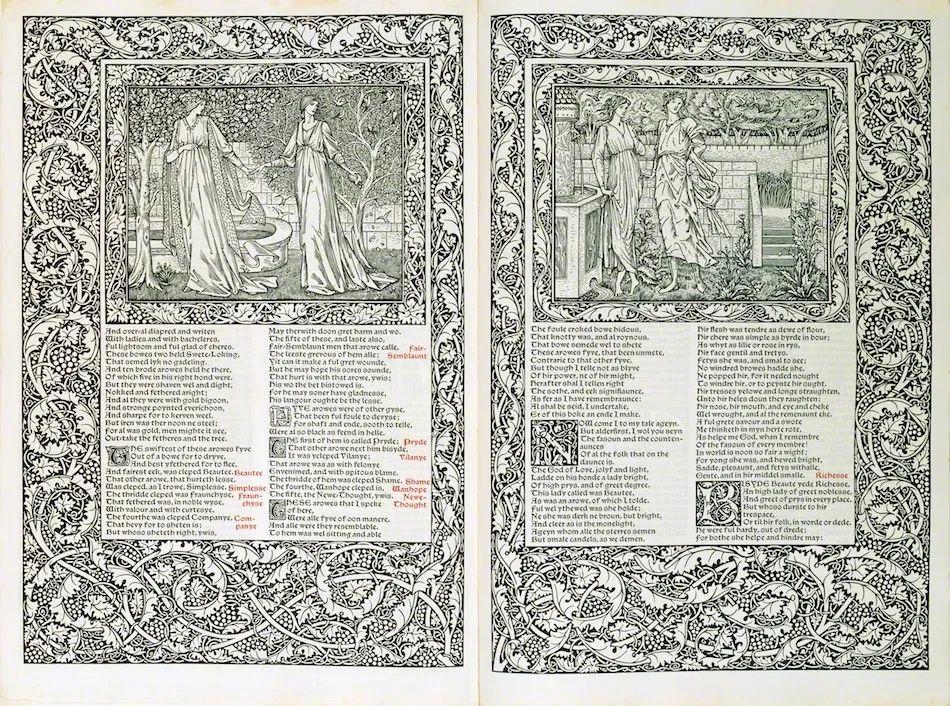

乔叟《坎特伯雷故事集》,莫里斯装帧设计,1896年

1890年,莫里斯成立了凯尔姆斯科特出版社(Kelmscotta Press),先后出版了53本手工雕版印刷书籍。这部豪华版的乔叟作品集,是莫里斯在其生命最后六年里工艺设计的一个缩影。它的排版、装饰、装订和各式字体、图案的设计是如此奢华与精致——它本身就是一件精美的艺术品,以至于很难像阅读普通文本那样来阅读它。这也是莫里斯藏书中最珍贵的一部,只印刷出版了425册,类似于中世纪的手绘字体和厚装帧的藏品。选择英国中世纪作家乔叟的作品文本,既代表了工艺美术运动与中世纪的关联,又是莫里斯自身文学欣赏品味的一种体现。《坎特伯雷故事集》出版的次年,莫里斯作为一名诗人被授予英国桂冠诗人的称号,但他婉拒了。

莫里斯对早期字体样式和图形设计的重新审视,引发了一轮设计热潮,继而促使印刷字体的质量和种类有了重大改进。更多商业领域内的平面设计,例如海报与广告,同样因莫里斯的影响而焕发新的活力。

从概念、形式、材料,到精湛而细致的工艺,每一件作品的产生都是一段旅程,是形式探索和材料、工艺不断创新的结果,最终在作品中呈现出一种和谐与美。可以说,"审美"和"工艺"共同构筑了莫里斯设计的不同凡响。而工艺美术运动的美学理念和哲学思想在我们今天这个时代,仍然与它在诞生之初一样的重要且鼓舞人心。

威廉•莫里斯的纹样设计之美跨越百年依然经典。

熊琦/文

展开全文