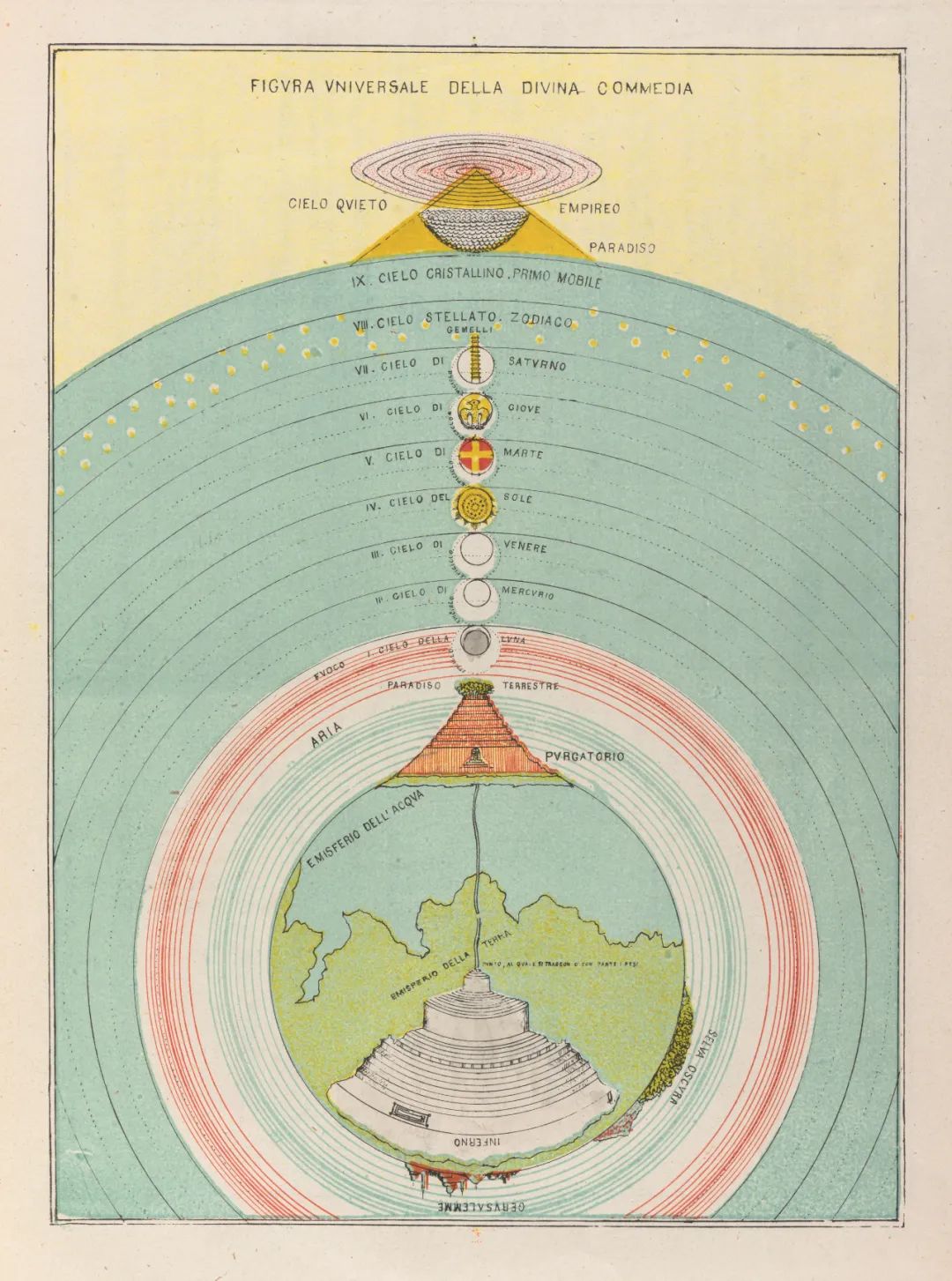

这张收藏于康奈尔大学的图像描绘的是《神曲》中的宇宙体系,在这一体系中,地球固定不动,位于宇宙中央。北半球(图中下方)是大陆所在,为人类所居,耶路撒冷是大地中央,其下即九层地狱。南半球(图中上方)大海之中的岛屿就是炼狱山,与地狱、耶路撒冷处于同一轴线,经过七层炼狱,亡魂洗涤七宗罪便会升入炼狱山之巅的伊甸园,在那里飞向天堂。《神曲》的天堂共有九重天,最高天是上帝、天使、福灵的永恒居所。

《神曲》以旅人但丁在黑林中迷路为起点,讲述了他在维吉尔的指引下,穿过地心,走出地狱,攀登炼狱山之顶,随贝缇丽彩层层飞越诸天,最终得睹三位一体的故事,是一场集魔幻、新奇、恐怖、惊险、智慧于一体的奇境之旅。

然而这段旅程也许对很多人来说仅仅止步于“听说过”,每次想要拿起来细读却总缺乏勇气。七百余年前一万四千二百三十三行的长诗,有读它的必要吗?

作为文艺复兴的标志、人文主义的代表,但丁书写的《神曲》无疑是西方文学第一高峰,在今天,仍然有大量的文艺作品受到它的影响。除去诗人的身份,他还是一个政治家和政治理论家,曾深度参与到佛罗伦萨的党派斗争之中,后来因为政治斗争失败而被驱逐,最终客死异乡。

在《神曲》中,我们不仅能看到诗人令人惊诧的想象力,更能看到诗人对个人意志与社会思考。今天,我们跟着孟庆延老师的解读,把但丁及其作品放在“发明个人”和“发明国家”这两条现代世界形成的主要线索里,去看《神曲》到底有着怎样的非凡意义。

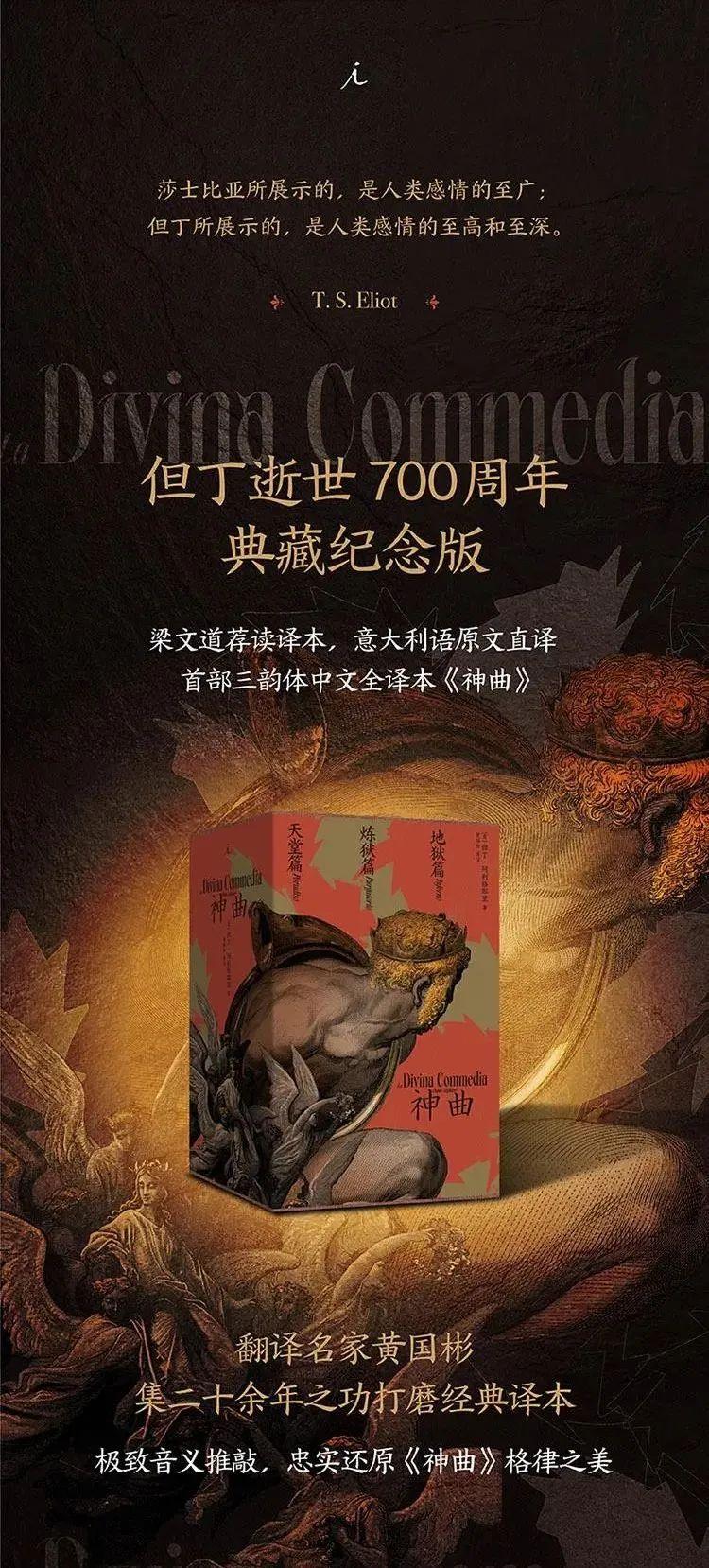

三韵体《神曲》中文全译本

来源丨看理想节目

《现代的来临:国家和个人的发明》

讲述丨孟庆延

01

《神曲》的意图:

幽域,古典文化的独特位置

基督教神学最核心的内容,简单来说就是好人上天堂,坏人下地狱。神学家们所争论的,就是关于哪些人、以什么方式走向自己的归宿。

但其实,在《圣经》里关于天堂和地狱的描写都非常简略,至于炼狱则根本就没有提到过,这些都是后人演绎出来的。不过在中世纪,西方人大都接受了天堂、炼狱、地狱这样的一种体系。

对这三个地方的描述,一些神学家的作品之中也都有提到过。在《神曲》里,但丁虽然吸收了很多其他神学家的论述,但却是按他自己的理解与思考,重新构建了一套无比宏大、无比精致的死后世界。

《神曲》其实是但丁的一个梦,也是一篇生动的游记。但更重要的是,但丁通过把历史上、现实中各色人物,安排到地狱、炼狱、天堂的不同层次,表达了自己对于人类善恶行为的看法。

我们知道,古典文化与基督教神学之间,有非常多的不一致、甚至是互相冲突的地方。比如,基督教信仰提倡“真神独一”,而古希腊、古罗马人则信奉的是“多神并拜”。对于如何处理古典文化与基督教的关系,这是所有文艺复兴思想家都要面对的问题。对这个问题,但丁在《神曲》中的处理方法也有革命性的意义。

这里我们要展开说的是《地狱》篇,地狱里有一个地方叫“幽域”(Limbo,也译作灵泊或灵薄狱等),它是地狱的第一层,但又一个非常独特的地方。这里的风景不错,有美丽的草坪,有蜿蜒的小河。

桑德罗·波提切利描绘《神曲》中的地狱

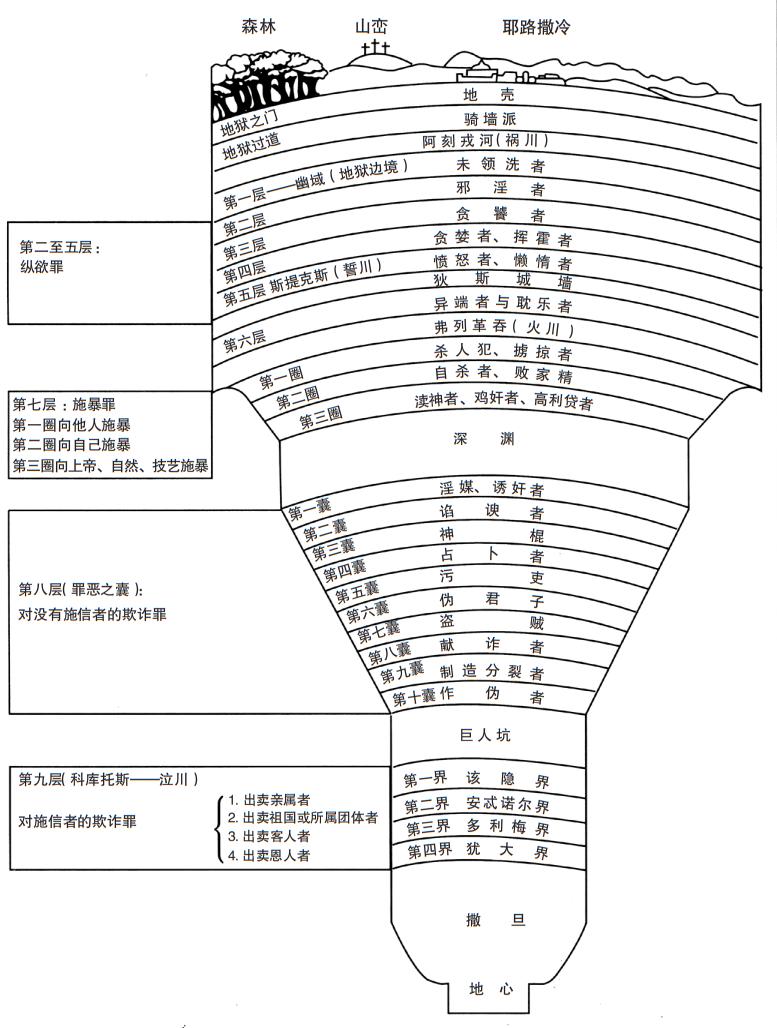

地狱结构图。《神曲》的地狱是个庞大的深坑,形如漏斗或倒置的锥体,共有九层(其中第七层分为三圈。第八层分为十囊,第九层分为四界)。九层均为同心圆,用来惩罚不肯悔改的罪魂。地狱各层越是向下,圆周越小,阴魂所受的刑罚也越重。第九层之底是地狱中心,也是 地球中心。在这里,撒旦永远在咬嚼罪大恶极的犹大、布鲁图、加西乌。地狱中心离上帝最远,象征撒旦、犹大、布鲁图、加西乌最得不到上帝的圣恩,最为上帝所鄙弃。

按照中世纪神学尤其是写出了《神学大全》的托马斯·阿奎那的观点,所有在生前犯了罪而无法得救的人都被关押在地狱之中。但是,有一类人非常特殊,他们可能并没有犯罪,只是因为还没得及接受洗礼就去世了,比如夭折的婴儿,还有就是在公元元年耶稣诞生之前出生的那些善人,他们就被关押在幽域中。

在幽域,但丁见到了五位伟大的古典诗人,荷马、贺拉斯、奥维德、卢卡努斯,以及维吉尔。在幽域的中心位置,他看到一座被七道高墙环绕的、外观威严的城堡。城堡里面居住着古代伟大的英雄、哲学家、政治家们。

这些人目光严肃,声音却柔和,显然他们并没有受到什么严酷的刑罚。而且从但丁接下来的描述中我们才发现,实际上他们根本就没有受到审判,没有被定罪。因为负责定罪的地狱大法官米诺斯,待在地狱的下一层,也就是第二层之中。所以,他们不像地狱其它层里关押的那些罪人,受到各种各样严酷的刑罚。如果非要说他们受到什么惩罚的话,那就是他们因为无法上天堂而不停地发出叹息。

在这里,通过但丁关于幽域的描述,我们就可以清楚地感受到但丁对古典文化的复杂态度,既有惋惜、又有认同还有调和。

虽然但丁遵循了中世纪神学的基本看法,认为出生在耶稣之前的那些古代的贤人无法进入到天堂和炼狱中,不过,但丁却并没有谴责或者嘲笑他们,反而流露出同情、惋惜的态度。

其次,虽然这些人属于地狱,但没有受到实质性的惩罚,也没有受到折磨。他们过着一种高贵的生活,和同样优秀的朋友们一起交谈,这难道不是哲学家们本来就设想的最好的归宿吗?而且但丁自己也明确说,自己想要加入他们,作第六位诗人。

也就是说,待在幽域,不上天堂也值得。这可以说一种赞美,甚至是认同的态度。当时就有天主教神学家敏锐地看出了但丁关于幽域描述的异端倾向,佛罗伦萨的一个大主教安东尼努斯就非常不满意地指出这种生活状态不应该是他们可以享有的。

最后,但丁其实也留下了另一种可能性。那就是借维吉尔之口说,耶稣曾经有一次亲自降临到幽域接走了一批人,把他们带去了天国。接走的主要就是《圣经·旧约》里记载的那些,在耶稣诞生之前虔诚信仰上帝的犹太人,比如亚当、亚伯、诺亚、摩西、亚伯拉罕、大卫王等。

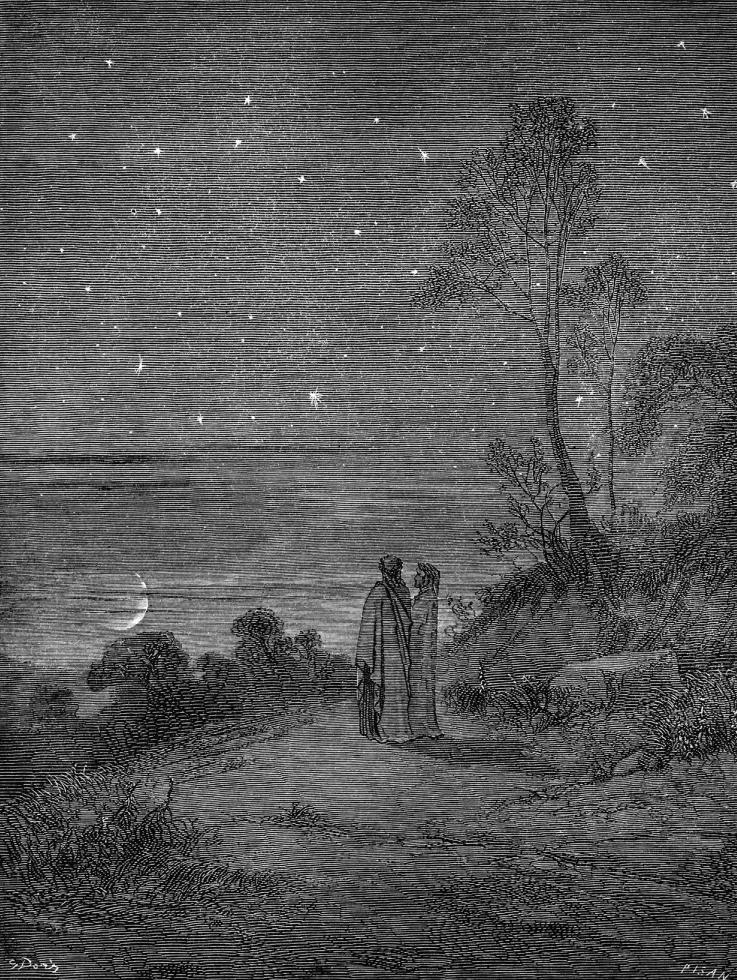

维吉尔与但丁。“白天在退隐…… ”(《地狱篇》,第二章)古斯塔夫·多雷 绘

那么,未来耶稣会不会再降临一次呢?至少但丁没有否定这个可能性。也就是说,他保留了一种通过某种奇迹的方式,在更高层面来调和诗人与哲学家所代表的古典文化与基督教神学的可能性。

但丁自己作为文艺复兴的先驱,从《神曲》的开篇就直接触及了最核心、最敏感的话题:如何在基督教神学的背景下复兴古典文化。后来其它的文艺复兴思想家们,也都要面对这个问题。但无论如何,走到这里,想要全盘否定或者完全掩盖古典文化的光芒,是再也不可能了。

02

个人的觉醒:

尤利西斯,现代人的模板

但丁笔下,个人是如何觉醒的?关于个人的觉醒,《神曲》主要体现有三个关键词:多样性、自由意志,爱。

在《神曲》中,但丁描写了从古代到中世纪的大量人物。光是在《地狱篇》中,有名有姓的就有171位,里面还包括许多非西方的人物,比如被誉为“上帝之鞭”的匈奴王阿提拉。他们或是受到了惩罚,或是获得了幸福。而且即使是那些受到惩罚的人,在但丁的描述之下,也仍然有很多值得敬重、值得赞美的地方。

也就是说,在但丁笔下,人性首先变得丰满、生动起来,而不是正统基督教神学中那种干瘪的形象,更不是好人与坏人简单的黑白二分法。

在但丁描述的众多名人中,最值得注意的是古希腊特洛伊战争中的尤利西斯,也就是奥德修斯。不同于《荷马史诗》中的战争英雄,在但丁笔下,尤利西斯被打入到地狱的第八层之中。虽然他被安排在了地狱的第八层,可但丁充分表达了对尤利西斯的敬佩之情,他完全改写他在人间的结局,把他变成了现代人的一个模板,一个原型。

为什么说尤利西斯是现代人的一个典型呢?

首先,尤利西斯没有像《荷马史诗》中讲的那样,最终回到家乡与妻儿重聚,他的灵魂告诉但丁,自己疯狂地渴望新世界,自己对家人的爱,都不能战胜这种渴望。但丁敬佩尤利西斯的好奇心、求知欲和勇气,但丁透过他表现出来的对于新世界的开放态度和进取精神。

而且尤利西斯本身就是一个航海家,这也是后来西方大航海时期航海家的精神原型。此外,在现代那些勇于探索的科学家、艺术家身上,尤利西斯的精神的也不断地显现出来。二十世纪的大文学家艾略特曾经说过,但丁笔下的尤利西斯是史上最伟大的诗篇。

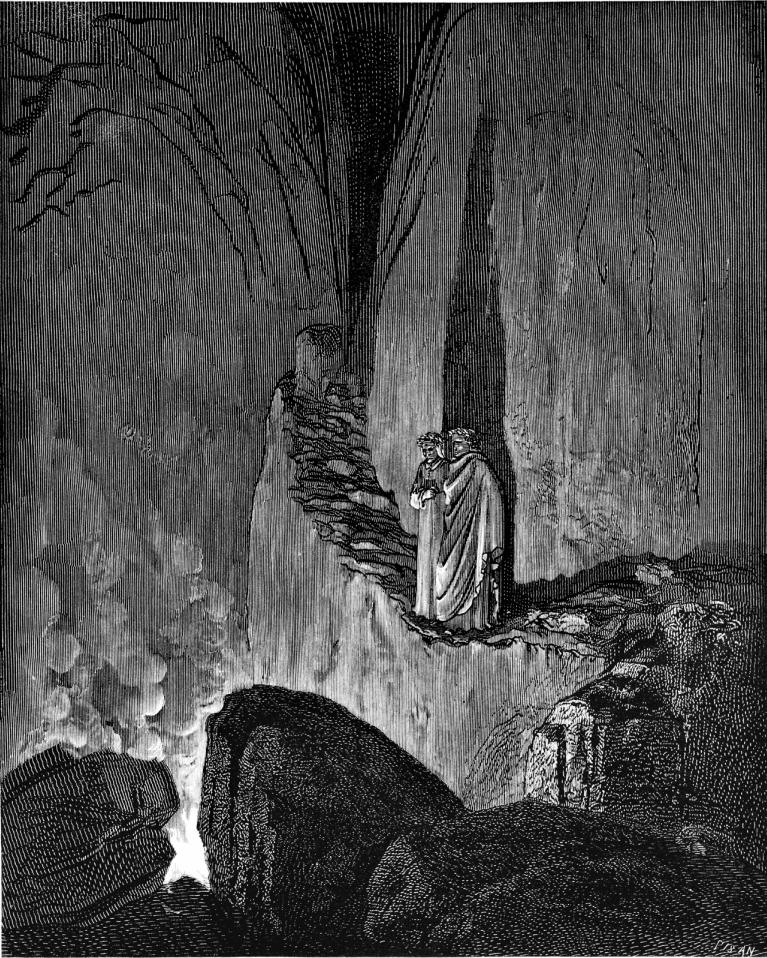

献诈者。“这些炯焰里都是亡魂;/ 都以焚体的烈火把自己裹搂。”(《地狱篇》,第二十六章)古斯塔夫·多雷 绘

尤利西斯的故事,也涉及到但丁歌颂人性的第二个方面,自由意志。

自由意志最早是被神学家奥古斯丁引入到基督教神学之中,用来解释人类的始祖亚当、夏娃为什么会偷吃禁果,从而犯下原罪。也就是说,在基督教神学里,自由意志不是什么好东西。

相比之下,但丁在《神曲》里改变了自由意志的地位。他认为,虽然原罪败坏了人性,但人性本质上的善还是得到了保留。只是需要法律和政治的引导,人就还能在自由意志的引导下朝向至善。

人的救赎并不仅仅是一个被动的等待上帝恩赐的过程,也是积极努力、发挥自我的一个过程。善恶是自由意志选择的结果,不仅仅是靠上帝的救赎,至少是自由意志、爱和信仰三者都共同决定的人的拯救。地狱中那些受到惩罚的人,他们作恶主要不是因为罪的缘故,而是自由意志的错误选择。

但丁对自由意志的歌颂,发展到最高阶段,就是让爱情这个主题反复出现。

在《地狱篇》,他讲了一个令人印象极其深刻的故事。地狱的第二层,主要处罚的是那些生前犯下淫邪之罪的人。埃及艳后克里奥帕特拉,还有抢走海伦引起特洛伊战争的帕里斯,都被关押在这一层。不过在这里,但丁最详细讲述的却是意大利的两个小人物,保罗和芙兰切丝卡这对苦命恋人。

保罗一表人才,而他的哥哥詹绰托是一个粗鲁丑陋的人,但是,因为政治联姻,哥哥娶到了美丽的芙兰切丝卡,婚后因为偶然的缘故,弟弟保罗与她一见钟情,迅速坠入爱河,后来被哥哥发现,然后双双被杀死。

保罗和芙兰切丝卡。“为此,我哀伤不已,/刹那间像死去的人,昏迷不醒,/并且像一具死尸倒卧在地。”(《地狱篇》第五章)古斯塔夫·多雷 绘

让人震惊的是,听完他们凄惨的故事,但丁居然悲痛地直接昏迷过去,不省人事,等他再次醒来的时候,已经是身处地狱的另一层了。这实在是让人感到意外。

因为在整部《神曲》之中,但丁见过无数人物,见过被残酷的刑罚折磨地求生不得、求死不能的人们,最后在天堂里还见到了让自己无法睁眼的强烈光芒,但是能让他昏迷的,却只有这一次。

很多人说,这是因为但丁想到了自己儿时的初恋,后来也是嫁作他人的贝缇丽彩。他们二人也是因为命运的捉弄而无法在一起。但丁在地狱中听到别人类似的故事而昏迷,显然是对这对恋人的惋惜,也是开始有意识地质疑中世纪神学对人类爱情的压抑。

不仅如此,但丁在《神曲》中还给自己暗恋的贝缇丽彩安排了一个极其重要的位置,取代诗人维吉尔,引导但丁游览天堂。也就是说,爱情不只是人性中一种美好的东西,也可能是引导人们走上救赎之路的关键。

虽然但丁没有质疑和推翻基督教的基本信条,但是他确实已经开始用人的眼光,用人间的爱,来比拟和解释上帝的爱。这与之前奥古斯丁明确区分爱上帝与爱人类的做法,形成了鲜明的对比。

但丁对爱情和女性的赞美,也深深地影响了后来文艺复兴的主要人物,像彼得拉克、薄伽丘、达·芬奇、拉斐尔等等,都在用自己的方式,塑造了许多独特的、有魅力的女性形象,以此来间接地表现上帝。

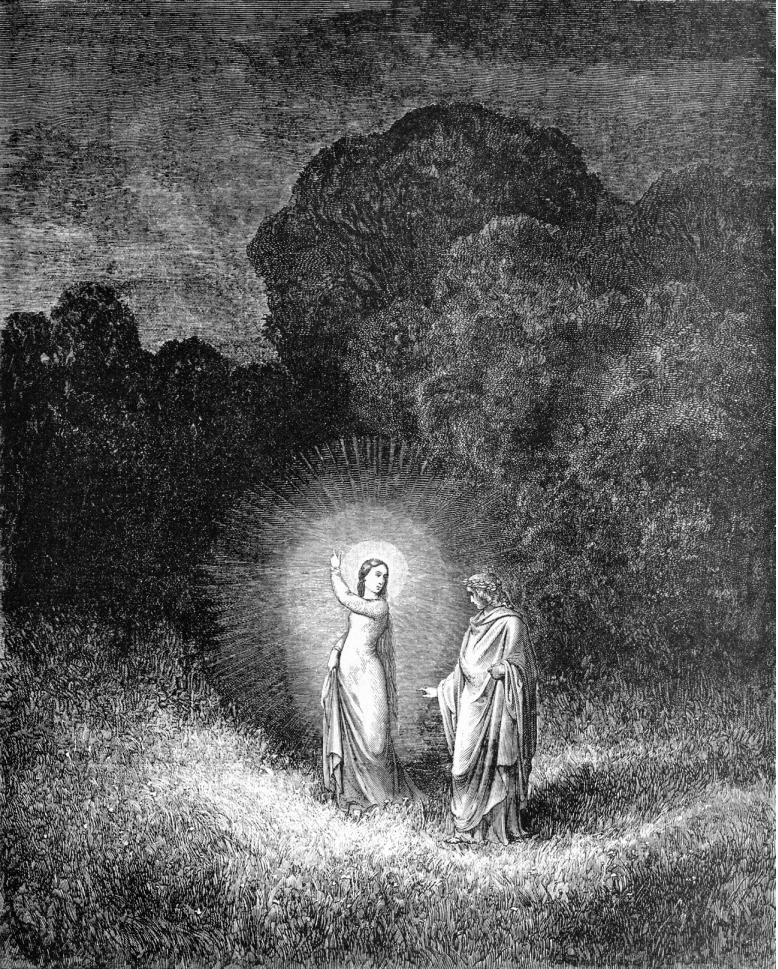

贝缇丽彩与维吉尔 “我是贝缇丽彩,来请你搭救他。” (《地狱篇》,第二章)古斯塔夫·多雷 绘

在但丁笔下,既可以看到人性的复杂与多样,也可以看到自由意志与爱情的美好,这些都超出了中世纪神学对人性以及对世俗幸福的贬低态度,独立的个人开始慢慢地觉醒了。

03

两个太阳:教会与帝国

现代世界的形成,除了发明个人之外,还要发明国家。而发明国家,主要就是实现国家权力的集中,瓦解教会、贵族等各种各样的挑战因素。

在《神曲》和开篇提到的那部被禁的《帝制论》中,但丁就有力反驳了中世纪教权派思想对世俗权力的打压,恢复了国家的独立性和神圣地位,开始为现代国家的形成扫清障碍。

中世纪的教会人士,基本上都是教权论者,他们主张教会权力高于世俗权力。一个主要理由就是,上帝当初把天国的钥匙交给了彼得,而彼得不但领导着教会,也掌管着世俗事务。

后来的教皇还发展很多新说辞,比如卜尼法斯八世就从《圣经·路加福音》中生搬硬造说,上帝把代表世俗权力与精神权力的两把宝剑,都赐给了教会。而教会在皇帝的加冕仪式上,通过教皇把世俗权力交给了皇帝,所以其实教皇才是世俗权力的真正所有者,皇帝充其量只是受委托的实际占有者。

这就是中世纪著名的双剑论,它的核心是强调世俗权力起源的间接性,是来自教会的委托。但丁非常反感双剑论,他针锋相对提出了著名的两个太阳的理论,也被称为双日论。

在他看来,精神权力和世俗权力本质上是两回事,分别对应人类的灵魂与肉体。世俗权力主要追求的是此世的幸福,精神权力追求的是来世的幸福,这两种幸福都是人的目的,都值得追求。

但更重要的是,但丁强调,这两种权力都直接起源于上帝,上帝亲自给人类选派了两个主人,一个是教皇,一个是皇帝。他们就像是两个太阳,照亮人们前进的道路。教权派想要把两个太阳强行合并为一个,就会给人类带来灾难。

除了在理论上进行论辩之外,但丁还用文学写作的方式宣泄了对教权派的敌意。

在《神曲·地狱篇》中,他把前任教皇尼古拉三世安排在第八层地狱,像一根木桩似的被倒插在地里,两条腿露在外面,被火焰炙烤。尼古拉的灵魂告诉但丁,自己曾经也是威严的教皇,可是因为贪财,被罚到了这里,而且自己的头顶下面,还有以前那些买卖教会职位的历任教皇们。尼古拉还告诉但丁,教皇卜尼法斯八世和克莱门特五世马上也要下到这层地狱来了。

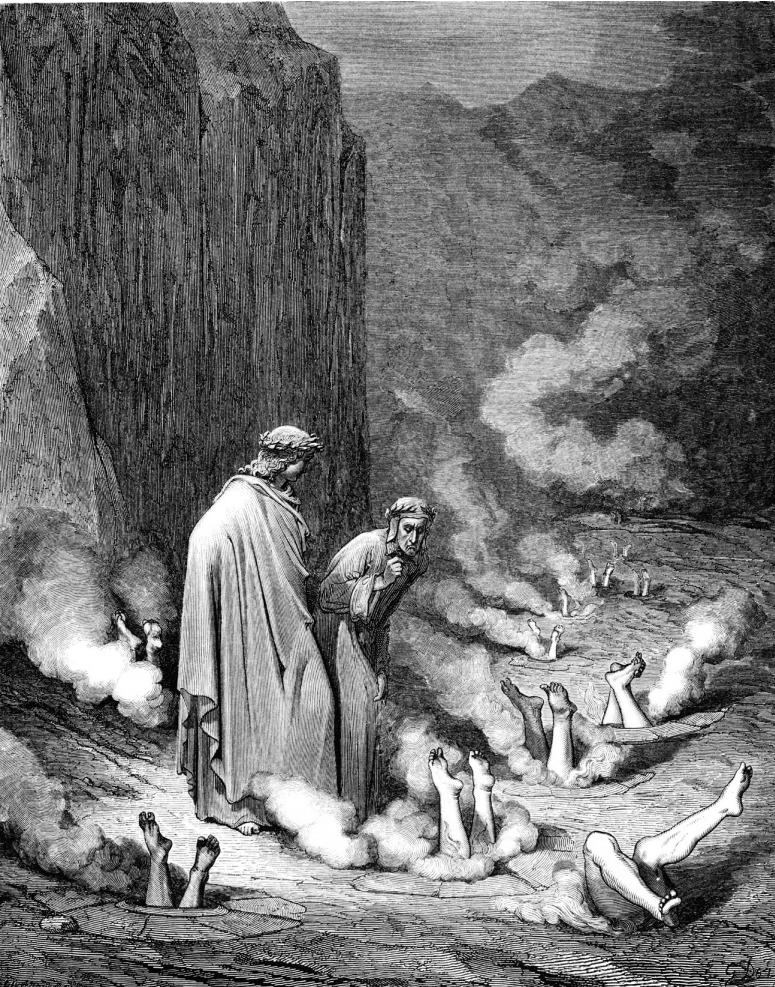

神棍。“可怜的亡魂哪,你的身体倒插,/ 就像一根木桩。不管你是谁,”/ 我说,“要是能讲话,就请你讲话。” (《地狱篇》,第十九章)古斯塔夫·多雷 绘

要知道,但丁写《神曲》的时候,这二位教皇可还尚在人间,可见他有多么大胆与叛逆。他明确地否定了中世纪教会宣扬的“教皇必然得救论”。

但丁将建立美好政治的希望寄托于帝国和皇帝身上。他希望人类能够建立一个普世的帝国,在一位强大皇帝的领导下,从根本上结束四分五裂的局面,实现永久的和平。为此,他提出了一个著名的关于世界帝国的想象,这对后世历史产生了极大的影响。

在《神曲》里,但丁还把自己的希望,寄托在一个具体的人身上,就是1308年被选为皇帝的亨利七世。《神曲·天堂篇》中,但丁在天堂的最高层,为这位皇帝预留了一个宝座。

在后来历史中,真正胜出的是国王领导的民族国家这种政体。但是,我们不能否认但丁这种思想的价值。一方面是因为,他对政教关系的讨论,对世俗权力的辩护,可以很自然地被王权派的支持者挪用过去。

另一方面,但丁设想的世界帝国图景,并没有消失,反而以各种不同的形式,在现代社会反复出现。当人们在反思现代国家的战争与冲突、尤其是国际政治的无政府状态时,就会不断回想起但丁的世界帝国理论。甚至包括今天的欧盟,都可以看作这种观念的延续。

第一个现代人但丁

但丁的开创性意义就在于,他作为西方中世纪历史上第一个俗人思想家,也就是非教会的知识分子,构建了一套包罗万象的、又独立于教会的道德体系,这直接挑战了教会在精神领域的垄断地位。在他打响了第一枪之后,才有后来更多的人站出来瓦解中世纪的秩序。

Forse il titolo è "Dante deriso a Verona",1879

但丁被称为中世纪最后一位诗人和现代第一位诗人,现在看来,这个说法确实很有道理。他处在中世纪向现代开始过渡的转型期,或者更准确地所说,他就是这个转型的主要发动者。

用沃格林的话说,但丁的作品是在对中世纪的神学宇宙观和基督教教义进行通俗化演绎的基础上,又对它进行全面地、系统地批判。他就是第一个这样做的西方人,他用这种批判宣告了中世纪的结束与现代的开始。这场大批判一直延续到尼采的著名宣言——“上帝死了”,才彻底宣告结束。

这些伟大的贡献,足以让他享有文艺复兴之父的盛名。甚至我们也许可以说:但丁就是第一个现代人。

展开全文