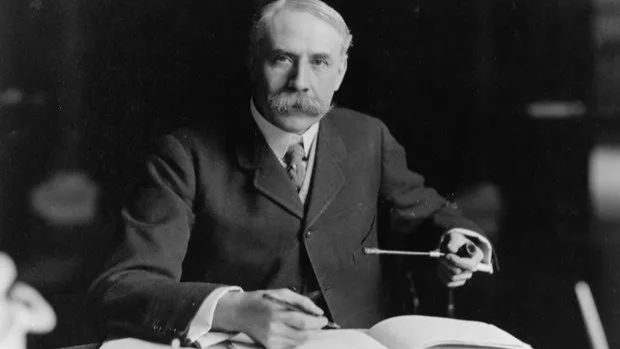

爱德华·埃尔加 Edward Elgar,1857-1934

在19世纪,通过音乐表达民族抱负和向往的理念得到了进一步的深化。这种理念在欧洲主流思想以外的那些国家中尤为突出,其发声也最为强烈。俄罗斯、波兰、匈牙利、波西米亚、西班牙,这些国家都产生了至少一位响当当的民族主义作曲家。这些国家的人民有许多渴望实现的心愿,他们需要向内寻求一种力量,把自身从政治压迫中解放出来。

不可否认,音乐在民族觉醒中扮演了重要的角色。国歌、民间舞蹈、抗议的歌曲和胜利的交响曲,通过音乐提供了一个集合点,唤起了民族认同的新潮流。例如《星条旗永不落》、《马赛曲》和《马梅利之歌》(意大利国歌),都是这种爱国热情的产物。民族主义的音乐从某种意义上来说是一种宣传——是对本国文化传统的自豪,也是一种凝聚民心的精神呼唤。

那么,一个作曲家如何创作听上去是民族的音乐呢?

音乐中的民族主义并非只是对民间音乐肤浅、表面地复制,而是在整体上加以有意识地利用。通过结合本地的民歌、音阶和舞蹈节奏,以及当地的乐器音色来做到这一点。甚至在交响曲和歌剧这样大型的题材中也可以出现民族主义——民族的情感以使用民族的主题来传达。例如,可以将一位民族英雄的生活历练作为一部歌剧或一首交响诗的基础。本质上,这是一种对民族精神的招魂和唤起。在浪漫主义的音乐作品中,有着明显民族主义标题的有 : 李斯特《匈牙利狂想曲》、里姆斯基-科萨科夫《俄罗斯复活节序曲》、德沃夏克《斯拉夫舞曲》、斯美塔那《我的祖国》和西贝柳斯《芬兰颂》。在这些作品中,一个音乐的象征物,比如一首民歌,成为一种个人认同和民族自豪的标记。

真正的民族主义者甚至不需要直接引用民间素材,他们根植于此,生来浸淫其中,对祖国的音乐早已了然于胸,以至于他们的全部音乐创作都是民族意识的反映,是用音乐向祖国呼唤。民族乐派的作曲家们沉浸在自己民族的氛围之中,乐此不疲。民间曲调已成为他们心理接受和聆听过程的一个关键部分,一如他们呼吸的空气、吃的面包和所说的语言那样。

《谜语变奏曲》

当时的英国音乐界也掀起了民族主义的浪潮,其代表为沃恩•威廉斯(Vaughan Williams)和复兴了的伊丽莎白时代的音乐学派。可是,爱德华·埃尔加不愿意凑热闹,对以沃恩·威廉斯为代表的下一代英国作曲家在创作中植入英国民间音乐的"修辞"不屑一顾。他主张作曲家的职责是发明创造旋律曲调,而不是"引用"旧有的,或者纠缠于过去的古雅之声。说起来,埃尔加的音乐语汇与勃拉姆斯、瓦格纳和理查•施特劳斯有着更深厚的渊源关系。他的有些旋律具有施特劳斯的典型轮廓,比如大跳的音程、宽广的音域和出乎预料的和声解决等等。与施特劳斯和马勒一样,埃尔加也是个喜欢宏大音效的作曲家,他的管弦乐配器在一定程度上也应归功于施特劳斯,只不过音响更加细腻、亮丽而已。

埃尔加和妻子卡罗琳·爱丽丝·罗伯茨在一起,埃尔加的成功之作几乎全是在婚后创作的。

1899年,当《谜语变奏曲》(Enigma Variations, Op.36)取得了巨大成功之后,埃尔加成了英国最著名的作曲家。这部由主题和14段变奏组成的管弦乐曲,是作曲家为他的十四位友人(或宠物)所作的音画——每一首变奏都是量身定做,以友人的名字缩写、昵称作为小标题,包括他的妻子爱丽丝·埃尔加。就像印象派画家那样,埃尔加用精炼的音乐语言捕捉到了人物的性格特征或某一个交往的瞬间。《谜语变奏曲》堪称埃尔加创作中的最上乘之作,格调含蓄、高尚。埃尔加还说,《谜语变奏曲》的主部主题本身就有一个用对位法写就的"听不到的主题"——迄今没人听得出这个神秘的主题,它是谜中之谜。

《谜语变奏曲》的第九变奏"Nimrod"(宁录)是整部作品的核心。标题取自圣经《旧约》里的猎人宁录——他是诺亚的后裔,善狩猎。这是埃尔加献给朋友约翰尼斯·耶格(August Johannes Jaeger)的礼物,"耶格"的德文就是"猎人"的意思。耶格是一位音乐出版社的编辑,常常给埃尔加的作品提供建议与反馈,据说,在埃尔加郁郁寡欢想要放弃音乐创作时,是耶格常常在身边鼓励他。开始的几小节暗示了贝多芬第八号钢琴奏鸣曲《悲怆》的慢乐章——作曲家以一支音域较广、优美深沉的旋律,回忆他们之间"一次在夏日黄昏里令人深思的长谈”。

2020年,英国国王查尔斯陛下曾以威尔士亲王的身份接受英国"古典FM"(Classic FM)的采访,他表示,"Nimrod"无疑是这位出生于伍斯特郡的作曲家创作的“最感人的作品之一”。的确,"Nimrod"已经成为英国文化活动中最受欢迎的旋律。1997年,在为香港总督彭定康举行的港督离港告别仪式上,现场交响乐团奏起的是它 ; 同年9月,在戴安娜王妃的葬礼上,"Nimrod"回响在泰晤士河北岸的威斯敏斯特大教堂 ; 2012年的伦敦奥运会开幕式上,英国人向世界诉说着大不列颠的古远记忆——天堂般的田园牧歌风情,"Nimrod"再一次随风飘荡 ; 还有,每年的英联邦阵亡将士纪念仪式(Remembrance Sunday)上也必定奏响"Nimrod"。

"Nimrod"庄严肃穆,哀而不伤,以绵延的生命力承载着一个国家的历史,代表着一个国家的尊严,安抚告慰着逝去的灵魂。2周前,在英国"古典FM"举办的听众投票中,它被评为最伟大的英国古典音乐作品。

实至名归。

《谜语变奏曲》之后,埃尔加创作了被许多人认为是他最了不起的作品——清唱剧《杰隆修斯之梦》(The Dream of Gerontius,1900),描绘了一个人的灵魂在临终之际到上帝面前接受审判的旅程,带有一种宗教意义上的虔诚和矜持。这是埃尔加最接近歌剧的作品。1892年,埃尔加曾在拜罗伊特连听了两场《帕西法尔》——瓦格纳对他的影响从《杰隆修斯之梦》的序曲开始就很明显了。不管怎样,拥有合唱传统的英国人立刻就喜欢上了这部作品。

《杰隆修斯之梦》和《谜语变奏曲》被誉为英国音乐开始复兴的标志。在其后的《安乐乡序曲》(1901)和《法尔斯塔夫》(1913)中,埃尔加创造了一种能强烈唤起民族精神的音乐,这种音乐也许更多勾勒了那个"安乐的英格兰",而不是真实的英国。也只有英国人才能心领神会地品咂出个中的英国味儿。

《威风凛凛进行曲》

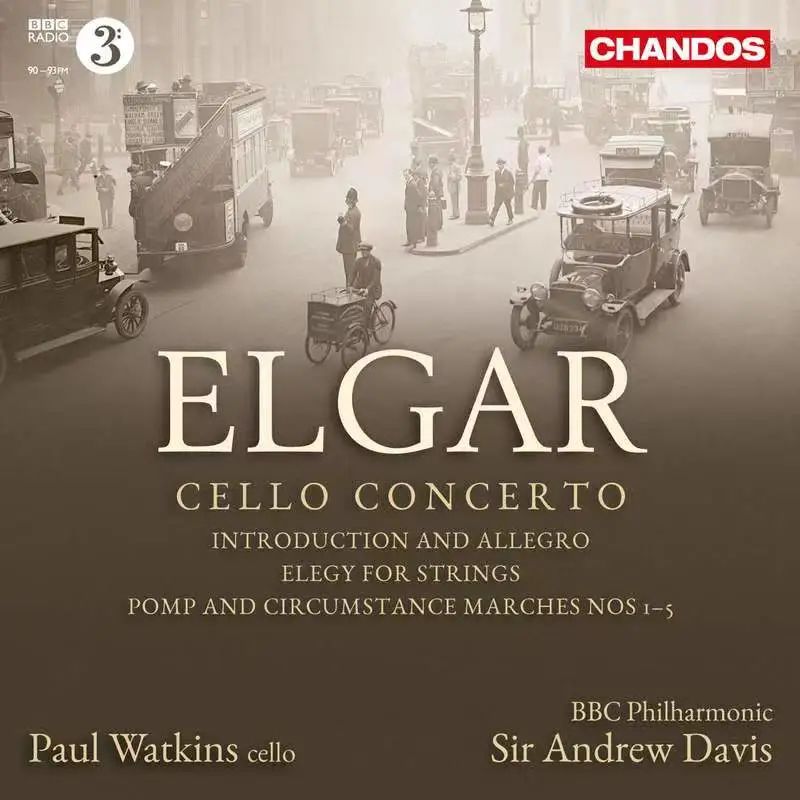

1901到1930年间,埃尔加陆续创作完成了五首管弦乐作品《威风凛凛进行曲》(Pomp and Circumstance Marches, Op. 39),乐曲明显的民族精神十足,几乎全世界的人都知道埃尔加就是那个"威风凛凛"的作曲家。作品的标题来自于莎士比亚的剧作《奥赛罗》第三幕第三场:“……永别了,长嘶的骏马、锐厉的号角、惊魂的鼙鼓、刺耳的横笛、庄严的大旗和一切战阵上的威仪(pomp, and circumstance of glorious war)!”埃尔加有意借莎翁之力,让作品自始至终洋溢着一种英国人的自豪感,乐曲中段部分更是耐人寻味。在自传中,埃尔加是这样描述1901年的一场逍遥音乐节的首演 : "我永生难忘第一首刚演奏完时的场面。全场的人蹦起来尖叫,我只好再奏一遍——结果还是一样。事实上,全场拒绝让我接着演奏后面的曲目。单纯为了恢复秩序,我把这支曲子又演奏了一遍。"

的确,这种感觉很容易引发人们内心的共鸣——自1905年以来,几乎所有美国的高中和大学都采用了《威风凛凛》第一号作为毕业典礼音乐。

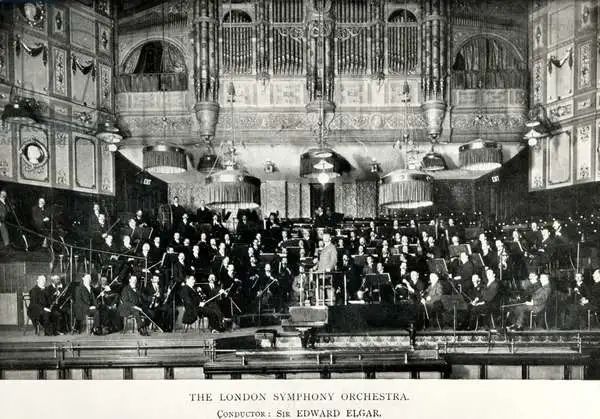

埃尔加指挥伦敦交响乐团在女王大厅的演出,1911年

埃尔加担任音乐教授时的伯明翰大学

没过多久,爱德华七世国王建议把这首曲子配上歌词,于是它就成了《希望与光荣的国土》。如果说埃尔加在此之前已经比较有名的话,那么现在他就名扬四海了。各种荣誉纷至沓来 : 四次访问美国(包括一次巡演指挥),一些大学授予他的荣誉学位,还有在1904年被册封为爵士。同年,科文特花园还举办了为期三天的埃尔加音乐节。1905年到1908年他在伯明翰大学任教,1908年他的《第一交响曲》在一年之内竟演出了一百场。

直到今天,每年夏季的逍遥音乐节的高潮"最后之夜",必演曲目就是《威风凛凛进行曲》第一号,并会按首演时的惯例演奏两次。那万众齐歌的场面极为震撼——更像是一次颇具帝国主义色彩的、文化与民族情怀的碰撞。然而,并不是每一个人都认可这样的音乐文化。伦敦交响乐团指挥西蒙·拉特尔(Simon Rattle)就曾表示,自己从来没有答应、也一直避免担任“最后之夜"逍遥音乐会的指挥,因为不喜欢那种“沙文主义倾向”的气氛。

确实,维多利亚时代的这样一段历史将埃尔加置于一种怪异的处境之中。上一个世纪之交,埃尔加迅速崛起,很多人认为他就是最伟大的英国作曲家。但他后来又经历了声誉断崖式地跌落,遭受到各种各样的抨击 : 被认为是英王爱德华俱乐部的保守之徒,是一个名过其实的乡巴佬,是个只会创作自鸣得意的主流音乐的承命乐匠,甚至被贴上诸如“沙文主义”、“帝国主义”的标签。在专业领域,很多人拒绝接受他。后来,对埃尔加的评价又重回高峰。回顾这段起起伏伏的过程却有值得深思之处。

《e小调大提琴协奏曲》

对于外界的批评,埃尔加当然清楚,但是他个性固执,不会轻易被外界所左右。从二十世纪初开始,埃尔加进入他的创作成熟期,新作不断面世,这种鼎盛的状态持续了近二十年的跨度,之后便嘎然而止。1919年,埃尔加写出了他的天鹅之歌,《e小调大提琴协奏曲》(Cello Concerto in E minor, Op. 85)。

如果是以《威风凛凛进行曲》认识埃尔加的听众,很难想象同一个作曲家能写出《e小调大提琴协奏曲》这样的作品——内敛、沉思的气质,极具个性化色彩。这是有史以来最伟大的大提琴协奏曲之一,也是最令人心碎的一首挽歌。乐曲开头就是一段哀婉动人的大提琴独奏,将这种乐器的音色发挥到了极致,乐章的结尾又回到了这段旋律,形成一个沉思的循环。

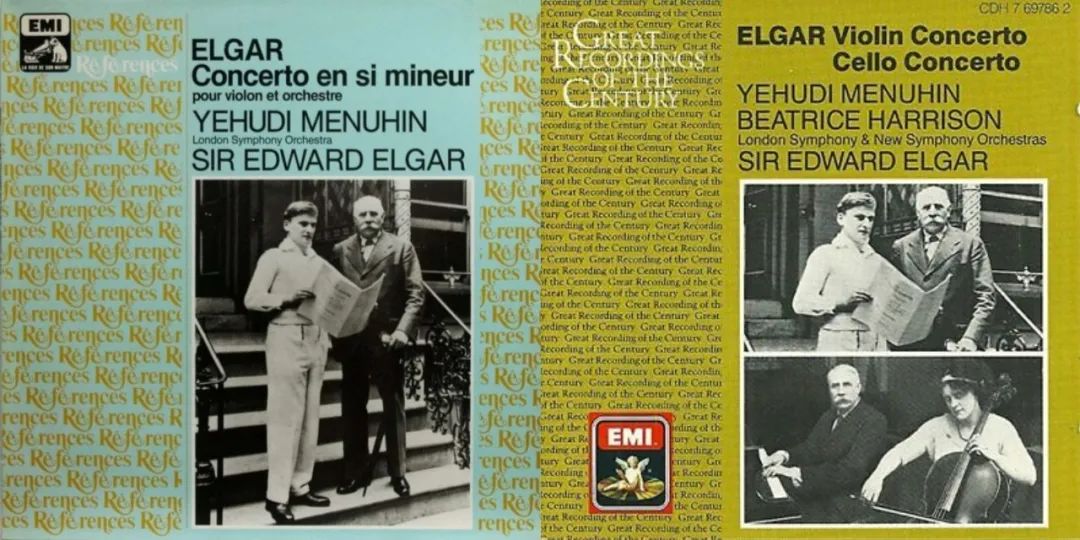

埃尔加和比阿特丽斯·哈里森的第一次(删节)录音,1920年,哈里森在1928年录制了第一张完整的唱片。

这首协奏曲创作于第一次世界大战之后。战争的浩劫对于埃尔加显然是一场巨大的冲击,那个写出《安乐乡序曲》的乐观者目睹了一场文明的崩溃,黯然神伤,而音乐就是他的内心独白。在个人生活方面,埃尔加也面临着一场重大变故 : 1918年,他在伦敦接受了切除受感染扁桃体的手术,对于一个61岁的男人来说这是一项危险的手术。从镇静剂中恢复知觉后,埃尔加要来了纸和笔,写下了协奏曲的第一个主题旋律。

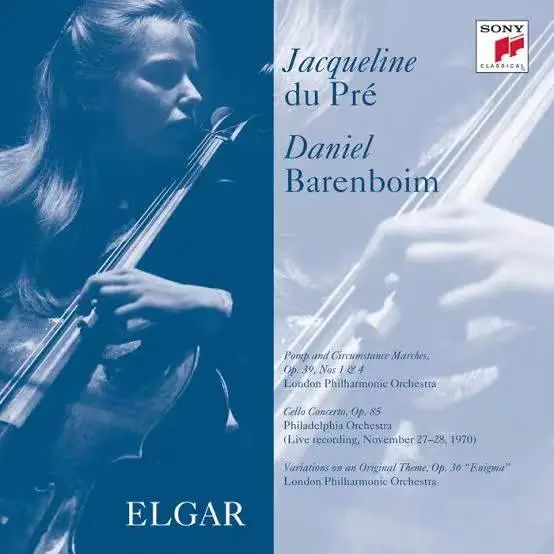

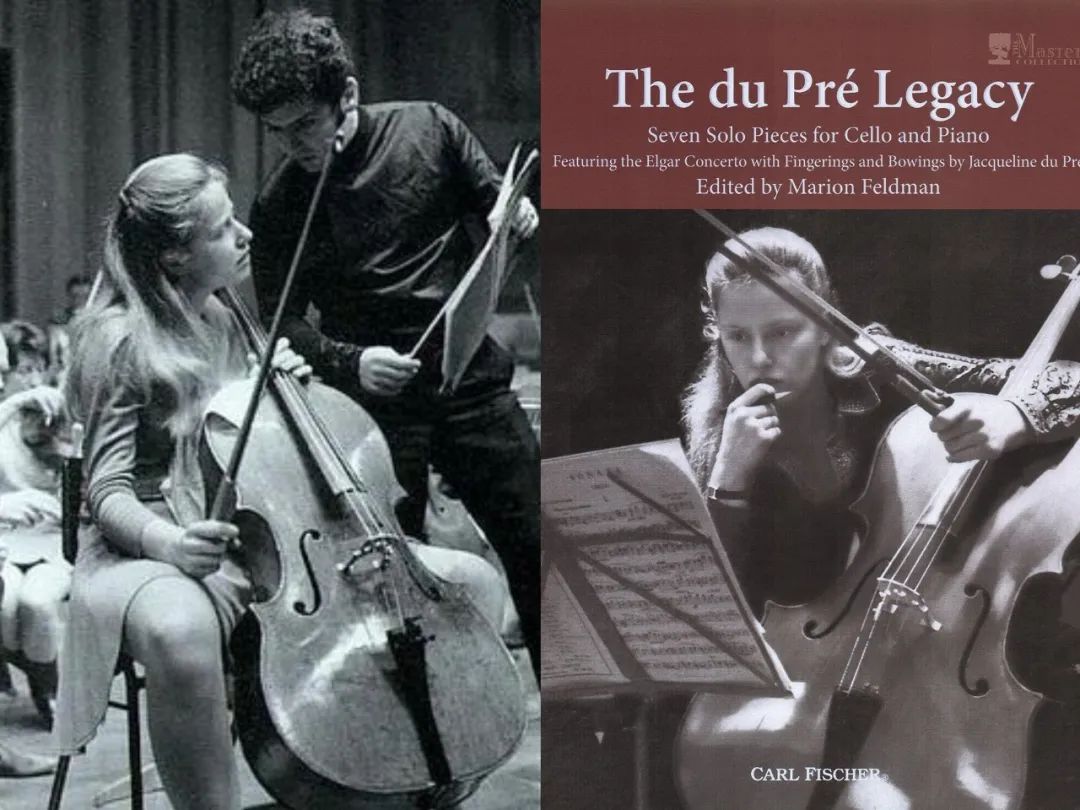

然而,这部大提琴协奏曲的首演堪称一场灾难,直到20世纪60年代杰奎琳·杜普蕾(Jacqueline du Pré)的标志性录音问世,才得到广泛的欢迎,成为古典音乐的经典曲目。1965年,20岁的天才大提琴家杰奎琳·杜普蕾与约翰·巴比罗利爵士执棒的伦敦交响乐团录制了这部大提琴协奏曲。在录音间歇,杜普蕾曾短暂离开录音室,回来时发现那里聚集了一大群当地的音乐家和评论家——听闻一位明星演奏家即将诞生,他们都赶了过来。据说,在听到杜普蕾的演奏录音之后,俄罗斯大提琴家罗斯特罗波维奇(Mstislav Rostropovich)从自己的保留曲目中删除了这首作品。在一次采访中,当被问及为什么埃尔加的协奏曲不在他的标准曲目库中时,罗斯特罗波维奇回答说 : “我的学生杜普蕾演奏得比我好得多。”

《b小调小提琴协奏曲》

与大提琴协奏曲首演的灾难相比,埃尔加的小提琴协奏曲简直是一炮而红,迅速取得了世界级的反响。1910年,受伟大的小提琴演奏家弗里茨·克莱斯勒(Fritz Kreisler)的委托,埃尔加创作了《b小调小提琴协奏曲》(B Minor Violin Concerto, Op. 61)。作品由克莱斯勒和伦敦交响乐团(LSO)共同演出,埃尔加亲自指挥,首演音乐会辉煌而令人难忘。当时克莱斯勒的竞争对手、小提琴家欧仁·伊萨伊(Eugène Ysaÿe)也迫切地想要演奏它。他花了很多时间和埃尔加一起钻研这部作品,最后却因为合同的原因,伊萨伊的伦敦演出无法成行,小提琴家和作曲家都失望极了。

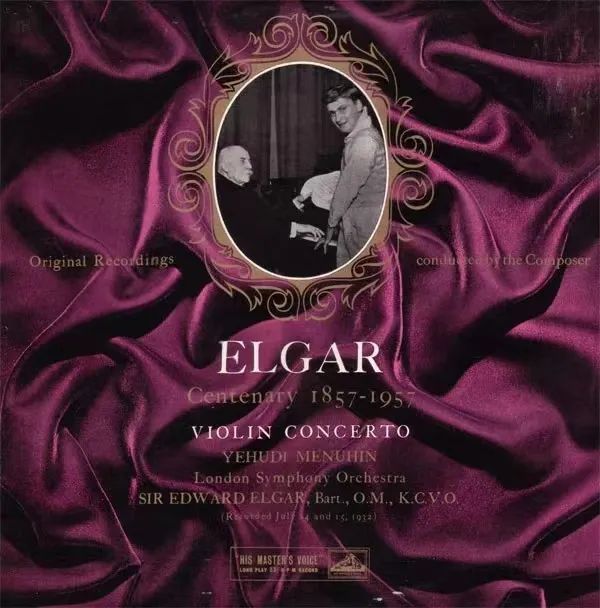

当年,克莱斯勒并未留下这部作品的录音。1932年,作曲家在古稀之年和当时仅15岁的小提琴神童梅纽因(Yehudi Menuhin)合作,留下了历史上堪称经典的录音版本。

现在看来,埃尔加的《小提琴协奏曲》和《大提琴协奏曲》不仅是他最好的作品之一,而且是同类作品中最伟大的作品之一。然而,它们彼此又各不相同。《小提琴协奏曲》创作于1909年,正值埃尔加的鼎盛时期,又是为他最心爱的乐器而创作。所以,整部作品是抒情且充满激情的风格。他的《大提琴协奏曲》似乎属于另一个时代、另一个世界,简单中孕育着审慎和张力,具有一种崇高的感伤。

埃尔加分别亲自指挥录制了大提琴、小提琴协奏曲

埃尔加和自行车的雕像,赫里福德

爱德华·埃尔加出生于1857年,这是舒曼去世后的一年。他一直坚定地植根于晚期浪漫主义的传统,田园牧歌般的英国乡村风光,也在他的作品中留下烙印。在其早期的教学和演奏生涯中,埃尔加花了很多年的时间才找到真正属于自己的声音。清唱剧和戏剧性的康塔塔是英国传统音乐的支柱,埃尔加最初的创作几乎都与之相关。但在这些合唱作品中,他已经有所突破,赋予管弦乐队更大的权重。

有人将埃尔加视为民族主义的拥护者与继承者,但埃尔加显然没有停留于此。他并不附和当时的民族乐派——那些"显性”的民族基因没有过多地体现在他的音乐语言中 ; 他也无视自19世纪90年代以来在欧洲音乐中盛行的现代主义潮流——他创作只属于他的音乐。

这位靠自学成才,异常勤奋的英国作曲家,在一片反对声中坚持着自己的信念。几乎不受民歌的影响,也没有任何民族音乐传统的技巧特征,然而,埃尔加的音乐却是一听就是英国的,更确切的说,他的音乐蕴含一种可以立刻识别出来的"埃尔加式"的气质。这种“隐性”的音乐语言源自作曲家的灵魂深处,彰显的是一种民族音乐的精神。

在沉寂了大约200年之后,埃尔加让大不列颠这个经济和科技强国再次在音乐领域受到世人的瞩目。如果他的音乐在风格上被认为是“英国”的,并最终成为英国音乐复兴运动的领袖式人物,那只能是因为——这些作品从实际上定义了英国音乐,这是埃尔加凭一己之力所创建"英国模式"。

熊琦/文

展开全文