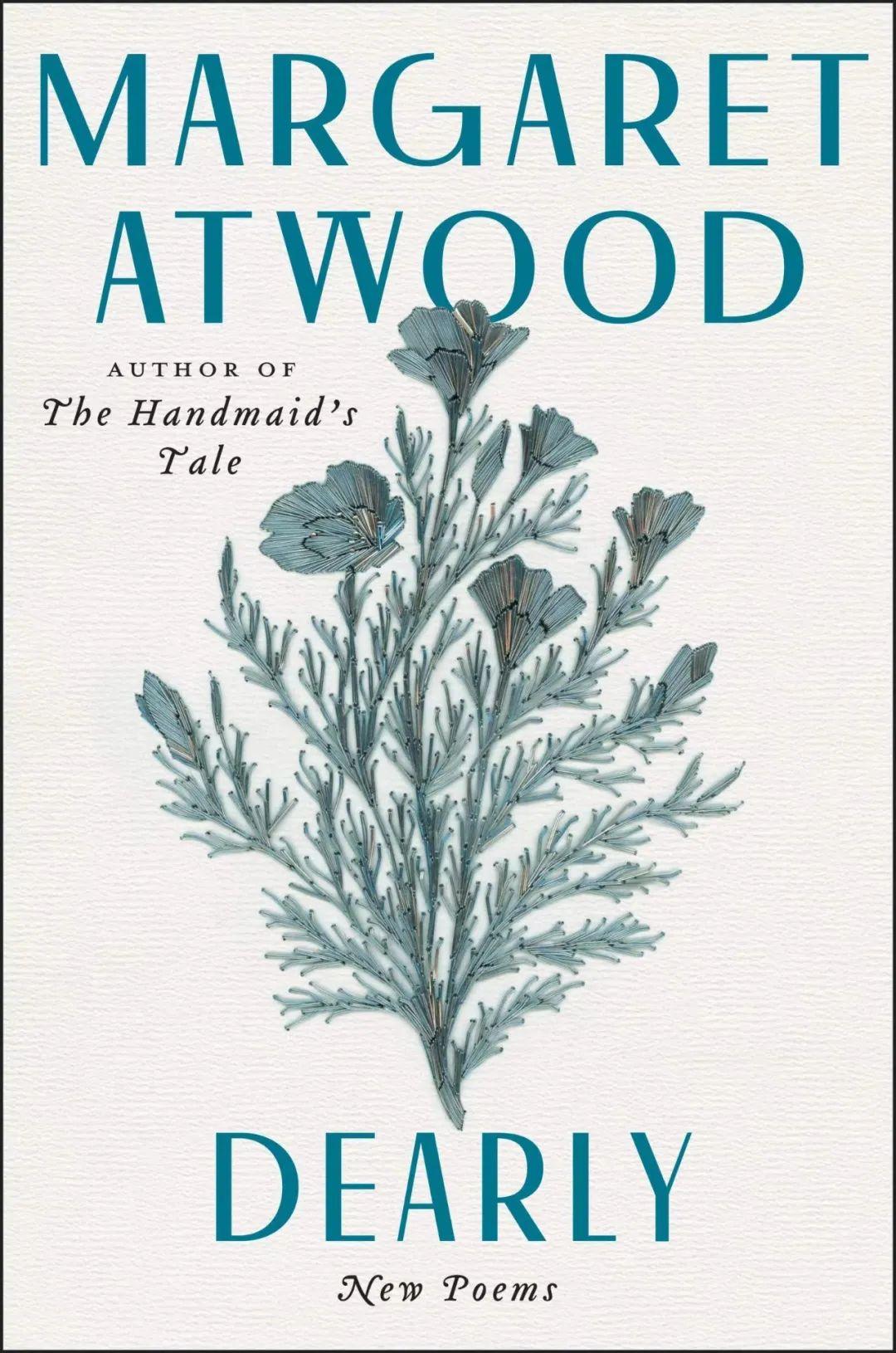

早在成为著名的小说家之前,玛格丽特·阿特伍德就已经是一位广受赞誉的诗人了。2020年11月,阿特伍德的诗集《深切地》出版,这是她近11年来的第一本诗集,包括了2008年至2019年创作的诗歌。玛格丽特在前言中写道 : “这些年,世界上的事情越变越糟。而且,我老了。离我亲近的人正在逐渐离去。"显然,这是一本涉及人类生存核心"生命、死亡、重生、变化"的诗集,阿特伍德通过诗歌探讨了"缺席/失落、衰老/回顾、失去/重生"这些我们心知肚明却噤口不提的问题。

加拿大诗人、作家、编剧玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood, 1939-)更出名的可能是她的反乌托邦和女权主义小说,如《使女的故事》、《双面格蕾丝》和《羚羊与秧鸟》。她是现象级剧集《使女的故事》原著作者,是文学奖项拿到手软的加拿大文学女王,累计获得的文学奖超140个。在获全美书评人协会奖终身成就奖时,颁奖人这样介绍:“她不是一个女人,而是20个女人,30个女人。作为作家,她拥有那么多不同的声音。”

2019年,凭借《使女的故事》续篇《证言》(Testaments),阿特伍德第二次获得布克奖,那一年她80岁,是布克奖历史上最年长的获奖者。

加拿大文学奖将命名为“阿特伍德·吉布森奖”,以表彰他们对加拿大文化坚定不移的支持

玛格丽特·阿特伍德身份的另一方面体现在她与伴侣格雷姆·吉布森(Graeme Gibson, 1934-2019)近50年的亲密关系上。吉布森也是一位受人尊敬的加拿大小说家,他和她在一次文学奖颁奖典礼上相识——双方都认为对方应该获得那个奖项。他们在安大略省阿利斯顿附近的一个半废弃的农场生活了很多年,并在那里开始了创业——尝试着种地、写作,抚养孩子,努力赚钱维持生活。

格雷姆·吉布森也是一位热忱的自然环境保护主义者和鸟类学家,他和阿特伍德共同担任珍稀鸟类协会的名誉主席,一起帮助建立了安大略附近的贝利岛鸟类保护区——所以,环境保护、动物权利和气候变化是他们作品中的常见主题。两人还有过多次观鸟的冒险经历,包括那次在安大略省的阿默斯特岛“差点冻僵”的寻找猫头鹰之旅。"我们花了一个小时,在野外观察这么一个东西,它要么是一只雪猫头鹰,要么是一个1加仑的白色塑料牛奶瓶。就在我们几乎确定那是个牛奶瓶时,它突然飞了起来。”阿特伍德不止一次谈论过这件趣事。

阿特伍德曾经送给吉布森一件t恤,上面写着“每个女作家都应该嫁给格雷姆·吉布森。”

阿特伍德眼中的吉布森是一个“从不自以为是,低调、淡泊名誉之人" ; 而吉布森在他临终前,对他们的女儿说 : "如果你妈妈没有遇到我,她仍然会是一个好作家,但不会有这么多乐趣。"

2012年,格雷姆·吉布森被诊断患有血管性痴呆(vascular dementia)。在之后的7年中,他一直在与病情作斗争,也继续在写一本关于鸟类的书,但他再也认不出在花园里观察到的那些鸟了。对此,吉布森感觉坦然,他说 : “好吧,我不再叫得出鸟儿的名字,但没关系,因为它们也不知道我的名字啊。”

“那时,他已经想要以某种方式退出了。尽早一点,相对来说就没那么痛苦,而且他依然是他。”玛格丽特说。她对爱侣的爱和钦佩反映在她的诗歌中 : “狮心王先生今天不在/他来过又离去/忽明忽暗.....狮子不知道自己是狮子/他们并不知道自己有多勇敢。”(《狮心王先生》)

不像玛格丽特·阿特伍德小说中自传性元素的稀缺,她的生活、爱情和个性都清晰无误地体现在《深切地》这部诗集的作品中。吃早餐、刷牙或穿外套这样的生活日常,都能勾起诗人为之哀悼的人最生动的记忆。或许,玛格丽特并不认为悲伤需要被“移情”,回忆同样可以带来慰藉。在《隐形人》(Invisible Man)这首诗中,吉布森的存在被勇敢地想象为"缺席" :

座位保留着

你缺席的形状

你与我隔桌而坐,

照常吃着吐司和鸡蛋。

......

落叶沙沙,气氛凝重。

就像你的将来 ; 我们心知肚明。

你将离去,却也会留下 ;

这是肌肉记忆,

就像把一顶帽子

挂在一个不复存在的帽钩上

"失去"一定会带来失落和空缺,但阿特伍德将伴侣定位为从未离开的“真爱”轮廓,就像那些漫画书中的"虚线"隐身人一样,她与之分享既往的仪式——一起早餐,一起在秋风中漫步——这几乎已经成为一种本能。“肌肉记忆”这一句很动人,我们已经习惯了生命中某些人的不可或缺。在这里,情感抗拒现实,创造了一种她在其它诗歌中很少达到的张力,同时又不乏一种感人的克制。

时间也许是阿特伍德诗歌中最无所不在的变量,《隐形人》融合了过去和现在,兼具怀旧和希望。在由"缺席"创造的空间中,诗人将有尊严的脆弱、抒情的奇思妙想和坚定的现实主义融为一体。

深切地

这是一个古词,不再流行。

我深切地祈愿。

我深切地渴望。

我深切地爱着他。

我沿着人行道

小心行走,关于那劳损的膝盖

真不想再多说什么

这超乎你们的想象

因为另有其它,更为重要 —

等一会,你会发现 —

手捧半杯咖啡

外卖纸杯的那种 —

我当真有点后悔 —

用了一个塑料杯盖 —

试着回忆那些词汇曾经的含义。

深切地。

这个词被怎样用过 ?

深爱的人。

深爱着,我们相依相偎。

深爱着,我们相守相聚

在这本我才翻看的

几被遗忘的相册里。

渐已褪色,

每个年轻的你我,

在每一张棕色,黑白或彩色的相片里。

宝丽来相片。

什么是宝丽来 ? 新新人类会问。

十来岁的新新人类。

该如何解释 ?

你拍摄然后照片直接从顶端出来。

什么顶端 ?

这种困惑的表情屡见不鲜。

很难描述

这些最最细微的细节 —

当所有深爱的人欢聚一堂 —

那就是曾经的生活。

我们用报纸包裹垃圾

再用绳子扎上。

什么是报纸 ?

瞧,你懂我的意思了吧。

线绳,我们依然有线绳。

可以把东西连在一起。

一串珍珠。

他们会这么说。

该如何串起时光 ?

那些闪亮而独特的日子,

一个个都从指缝中流走。

尽管有一些被我变成文字存在抽屉里,

那些光阴,也在褪色消散。

珠串可以计数。

就像念珠。

可我不愿意脖子上宝石缠绕。

沿街路上的各色花朵,

鲜艳不再,因为已是八月

且尘土飞扬,秋天在望。

很快菊花就要绽放,

法国悼念逝者的花。

无所谓避讳。

生活原本就这样。

怎样才能描述花朵最微小的细节。

这是雄蕊,与"男人"无关。

这是雌蕊,亦无关"手枪"。

而这些最不起眼的细节难住了翻译家

包括我自己,只能试着去描述。

明白我的意思吧。

你可以放弃,也可能迷失。

语言就是这么难缠。

深爱的人,聚在一起

在这个紧闭的抽屉里,

渐行渐远,我想念你们。

我想念那些逝去的,早已离去的人。

我甚至想念那些还在身边的人。

我深切地想念你们。

深切地,我为此而哀伤。

哀伤 : 你不常听到的

又一个词。

我深切地哀伤。

玛格丽特·阿特伍德

翻译 / Laura

译注:花蕊分雌雄,Stamen(雄蕊)与"men" (男人)无关,虽然Pistil(雌蕊)的发音与pistol(手枪)相似,两者并无关联。

阿特伍德曾为《卫报》写过一篇文章,回顾了自己写作《深切地》这首诗的情形 : 2017年8月的第三个星期,在埃文河畔的城市斯特拉特福(Stratford)的一条小街上,诗人端着半杯咖啡,还带着一堆行李,慢走,沉思。然后坐在公园的长椅上,在一张便签纸上写下了这些诗行,用的语言是二十世纪早期的加拿大英语。

面对老去、死亡、病痛、孤独,这些人生中我们最不想经历的事情,“深切地”,是阿特伍德最明确的情感表达。在伴侣生命的尽头,他就像那个褪色的词 : “现在消失了,我想你”。诗人哀悼爱人,也哀悼那些描述“过去生活”的语词。老物件与逐渐消散的生活堆积在诗行里,过往变得像宝丽来相片那样扁平和静止。

阿特伍德在哈佛大学的校园里,约1961年

阿特伍德以哥特式阴森的反乌托邦故事而闻名,但她的作品中心都有一颗希望的内核——不少读者认为这是由于她与吉布森之间经历的爱与幸福。的确,在她的小说《猫眼》中,阿特伍德写道 : “爱模糊了你的视野,当它消退后,你可以看得比以往更清楚。就像退潮时,海滩上露出被丢弃和沉没的东西 : 破碎的瓶子、旧手套、生锈的易拉罐和被啃嗜过的鱼骨架。"

她还引用厄休拉·勒奎恩(Ursula Le Guin)说过的一句话 :

光明,只存在于黑暗中,只存在于垂死的生命中。

就像《深切地》这本诗集。

这些诗都写于格雷姆去世之前,用玛格丽特的话说 : “格雷姆是预先被哀悼的”。所以,诗歌几乎像是她开始接受他的死亡过程的一扇窗户。“我自己也会接受(死亡),这样我们就可以去那个地方看鸟了。”她说。

如何面对、经历自己挚爱之人的衰老和死亡,成为对我们每一个人的刺痛与考验。“爱”并不只是生命尽头的相濡以沫,也关乎两人世界突然失衡后,原来的爱如何延续?爱如何重新被创造和坚持?

尽管这是一个艰难的过程。

2021年,加拿大邮政为这位国宝级的女作家发行了一枚邮票,背景是阿特伍德诗歌中的一句话“每一个字词都是力量”

熊琦/文

展开全文