文博时空 作者 黄君度 敦煌,这个让无数人魂牵梦绕之地,吸引了来自中亚、印度、伊朗等地的商旅、僧侣和学者,是东西方文化交汇的重要节点。作为文化交流的结晶,敦煌石窟以其独特的艺术风格而闻名,莫高窟壁画融合了中国传统文化、佛教艺术和丝绸之路沿线多个文化的影响,是中国古代壁画艺术的瑰宝。

敦煌 285 窟内景 来源:“数字敦煌”官网

这是敦煌莫高窟第 285 窟的内景,它是敦煌石窟中最早有确切开凿年代(公元 6 世纪初)的洞窟。窟顶呈覆斗形,中心是华盖式藻井,四披及四周壁面满绘中国传统神话诸神与佛教护法神形象。

长期调查 285 窟的敦煌研究院张元林研究员说:“这个窟的面积只有 40 平米左右,而它四壁和窟顶有近 200 平方的壁画。这一方小小的天地,向我们呈现了许多令人心醉神迷的神灵形象,揭示了深远的历史文化信息,更是中西文明交融的见证。”

在莫高窟近五百个石窟中,285 窟称得上是最能体现这种文化交流影响的洞窟之一。华夏文明、中亚文明、印度文明、地中海文明,古代世界几大文明都在壁画中有所体现。

华夏文明:当人文始祖化身护法菩萨

敦煌 285 窟首先给我们的惊喜是,佛教洞窟中竟然还有中华人文始祖——伏羲和女娲的形象。在洞窟中仰望穹顶,东披壁画的“C 位”正是伏羲和女娲相向奔赴、夹护莲花摩尼宝珠的画面。

东披壁画正中为莲花摩尼珠,左边是伏羲,右为女娲。来源:“数字敦煌”官网

在《山海经》《淮南子》等古书记载的神话传说中,女娲和伏羲拥有创造生命的力量,他们教会人类农耕、狩猎、渔业等生存技能,传授了文字、音乐、卜卦等文化艺术,共同开创了人类的文明。而佛教《须弥四域经》云:“天地初开之时,未有日月星辰。纵有天人来下,但用项光照用。尔时人民多生苦恼,于是阿弥陀佛遣二菩萨,一名宝应声,二名宝吉祥。即伏羲女娲是。”所以在这里伏羲和女娲是作为佛教宝应声、宝吉祥菩萨出现的。

伏羲手持矩尺,象征秩序和法度。来源:《中国敦煌壁画全集·西魏卷》

女娲手持圆规,代表创造。来源:《敦煌壁画全集·西魏卷》

壁画中两位神话人物均为人面、蛇尾、兽足,身着宽大的传统服饰,衣带飘飘。躯干部分绘有硕大圆轮,颇具神秘色彩。女娲手持圆规代表着创造和形成的力量,伏羲手持尺子则寓意秩序和法度。规能画天、矩可量地,圆规和矩尺的结合象征着天地、阴阳的平衡与和谐。这两个符号象征着华夏文明的世界观。

位于伏羲和女娲之间,一朵硕大的莲花摩尼宝珠贯通上下。摩尼珠是什么?《西游记》书中讲到孙悟空大闹天宫,说他是“光明一颗摩尼珠,剑戟刀枪伤不着”。“摩尼”是梵语译音,意为“如意”,摩尼珠就是佛教里的如意宝珠。它能如自己意愿,变现出种种珍宝。

莲花摩尼宝珠细节。这颗宝珠呈长方棱形,色彩斑斓,正大放光明。它从莲盘中央升出,左右簇拥着忍冬叶纹。来源:《敦煌壁画全集·西魏卷》

佛陀在灵山会上向四方天王开示,守持住摩尼珠般的光明心性才是至道。而人间这颗莲花摩尼宝珠的光明,就交给了变身宝应声、宝吉祥菩萨的伏羲与女娲来守护。这是佛教壁画艺术对中原文明神话的绝妙化用。

地中海文明:凤车日神与狮驾月神

中国传统文化中,有关太阳和月亮的神话传说很多。从世界范围来看,日神和月神崇拜又是古代不同文明圈都有所表现的一个母题。在无数赞颂日、月的艺术作品中,285 窟的日神与月神图像是独一无二的,很可能全世界仅此一例。

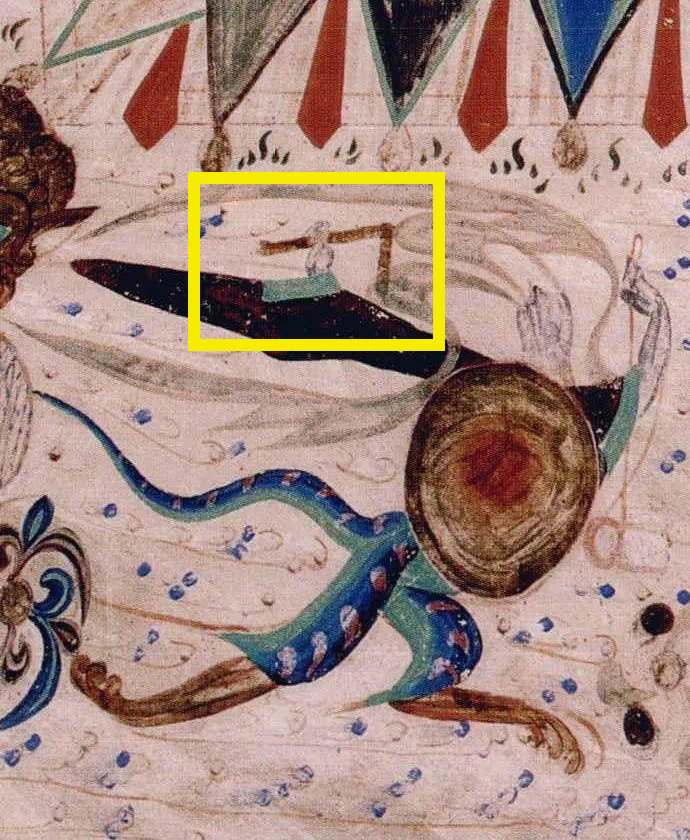

狮驾月神。画面右上月神头戴定冠坐于青色小车中。载金色月轮的大车由两位力士护驾。三头狮子在车前牵引,两头白狮睁大了眼睛张望,中间朱红色狮子专心向前奔跑,活泼可爱。来源:《敦煌壁画全集·西魏卷》

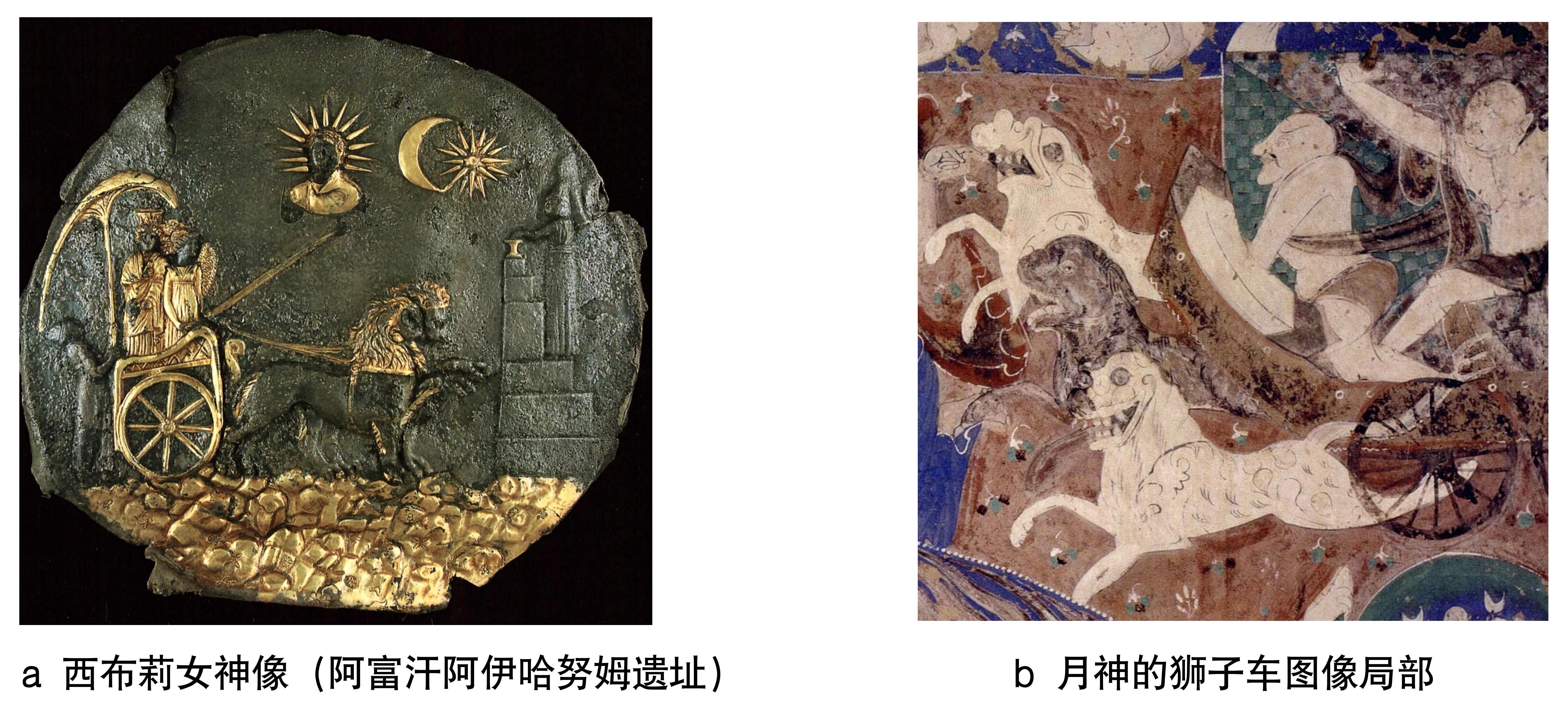

这是 285 窟西壁北侧的月神形象。狮子与四轮大车具有异域风情。两河文明的娜娜女神,其形象很早就与狮子联系到一起。娜娜女神信仰传入希腊后转为一些城邦的守护女神西布莉(Cybele),她的座驾就是狮子车。

西布莉女神的狮子车和狮驾对比。图a来源:《器服物配好无疆:东西文明交汇的阿富汗国家宝藏》图录

亚历山大东征给中亚地区带来广泛的“希腊化”影响,中亚的阿富汗地区公元前3世纪就出现了坐狮车的女神像饰板。丝绸之路上的粟特人等商旅又将这些文化因素传播到中国,狮车月神图像的源头或许正来自于此。

凤车日神(左上)。着高髻的日天安坐青色小车,四匹骏马两两背道而驰。日轮下有力士擎举。三只凤鸟拉着日车向中央龛飞去。来源:《敦煌壁画全集·西魏卷》

这是西壁南侧的日神壁画。可以很清晰地看到日轮中小车的四匹青马和拉大车的凤鸟。

我们知道,中国传统文化讲“凤凰涅槃”,凤凰就是太阳神的符号。中国神话中的太阳向来都是跟三足乌、凤鸟联系在一起,看不到马的元素。事实上,驾马车的太阳神更容易让人想到希腊神话中的阿波罗。另一方面,四马背道而驰的图像也常见于印度教太阳神苏利耶的雕像中。也就是说它把中国文化中对于太阳、对于火的理解,跟马车这种非中国文化符号的表现日神的元素,两相结合起来。

因此,这里面就能看到几大古代文明的影子:地中海文明中的“阿波罗”式日神、印度教文明中的“苏利耶”式日神、中亚祆教文明中的 “密特拉”式日神、华夏文明中“凤鸟牵拉” 式日车。

日月流转,遥遥相望,东西文明跨越了辽远的时空在此相遇。

君从何处来?

佛教故事里将伏羲和女娲派到人间的是佛祖,在真实的历史中又是谁把他们带到了敦煌?首先要归功于往来的商旅。

敦煌 296 窟《福田经变》中的商旅形象。左边正在骑马上桥的是汉族商人,右边牵骆驼的是西域胡商。来源:《敦煌壁画全集·北周卷》

诸天神祇交会于此,反映的是不同文明的密切交流。供养人出资,工匠开凿,是他们修建了壁画窟。在 285 窟北壁中部绘有七铺说法图,每铺说法图下部均画有供养人行列。

男供养人。来源:《敦煌壁画全集·西魏卷》

嚈哒人滑黑奴、敦煌望族阴安归、“昭武九姓”的后裔史崇姬、很可能源自西域翟氏的女子丁爱,从这些虔诚信徒的形象中我们可以勾勒出这样一个故事:来自西域的粟特、回鹘等民族与当地世家大族共同发愿,营建了一方诸神共舞的极乐世界。壁画中异域造型与“褒衣博带”传统服饰交错,来自中亚的宗教文化元素和传统神话人物融洽无间,正是西域风格、中原艺术同当地巧匠的合作结晶。

正如张元林研究员所说:“敦煌 285 窟是敦煌石窟中最经典的能反映多种文明的在敦煌融汇,最后自成一家的洞窟之一。在人类文明的历史中,不同文明、不同宗教完全可以和睦相处,美美与共,这也是敦煌石窟艺术留给我们的宝贵思想遗产。”

参考资料:

1、中国敦煌壁画全集编辑委员会编,张元林编著:《中国敦煌壁画全集·西魏卷》,天津人民美术出版社,2002年

2、“数字敦煌”官网

3、清华大学艺术博物馆编:《器服物配好无疆:东西文明交汇的阿富汗国家宝藏》(增订典藏版),上海书画出版社2022年

4、张元林:《跨越洲际的旅程:敦煌壁画中日神、月神和风神图像上的希腊艺术元素》,《丝绸之路研究集刊》2017年

5、张元林:《“太阳崇拜”图像传统的延续:莫高窟第249窟、第285窟“天人守护莲华摩尼宝珠”图像及其源流》,《敦煌研究》2022年05期

6、“甘肃省文物局”公众号2021年4月16日,“敦煌研究院张元林:对话——神奇的285窟”

图片丨敦煌研究院 “数字敦煌”官网

排版 | 阿树

设计 | 子彤

展开全文