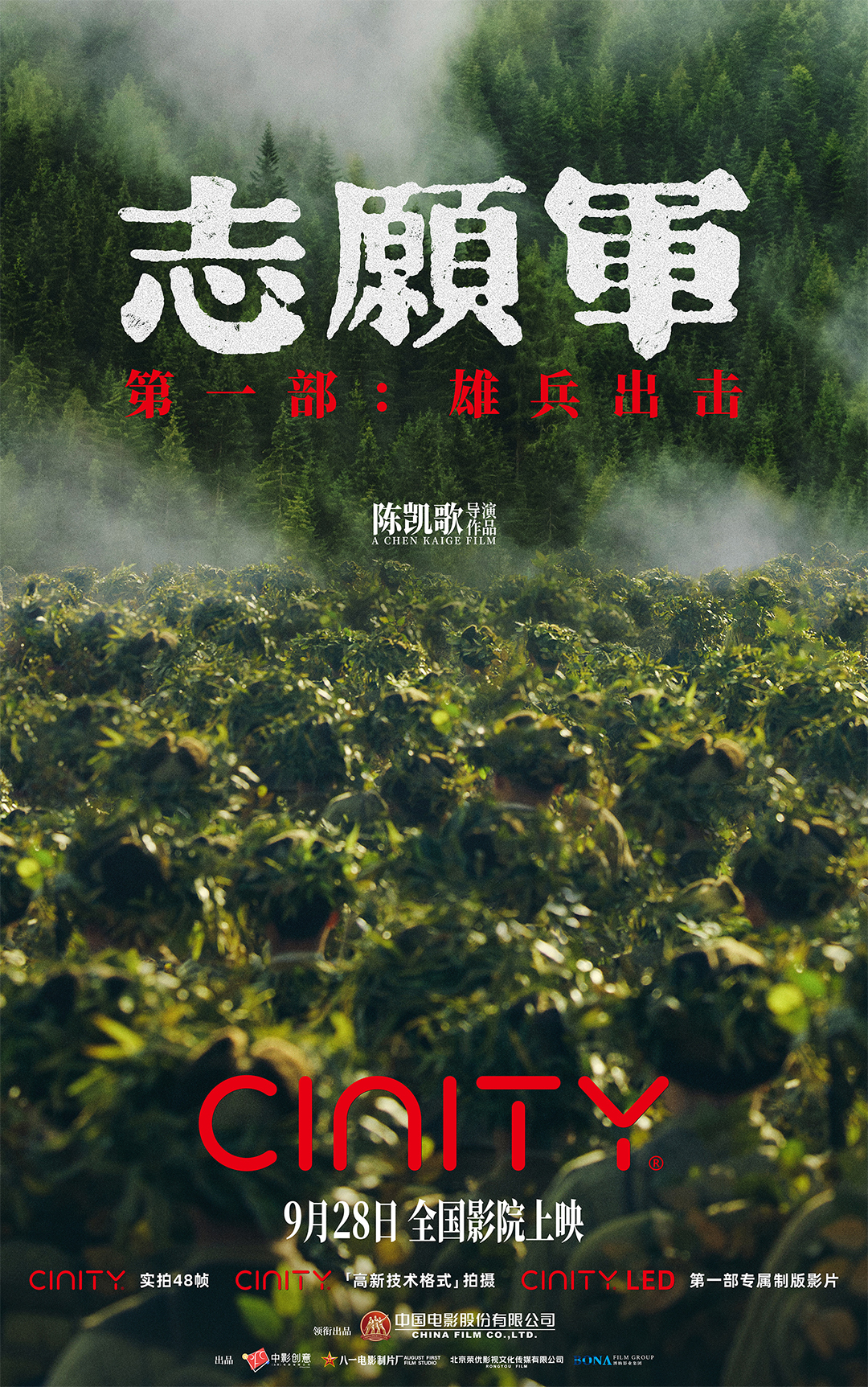

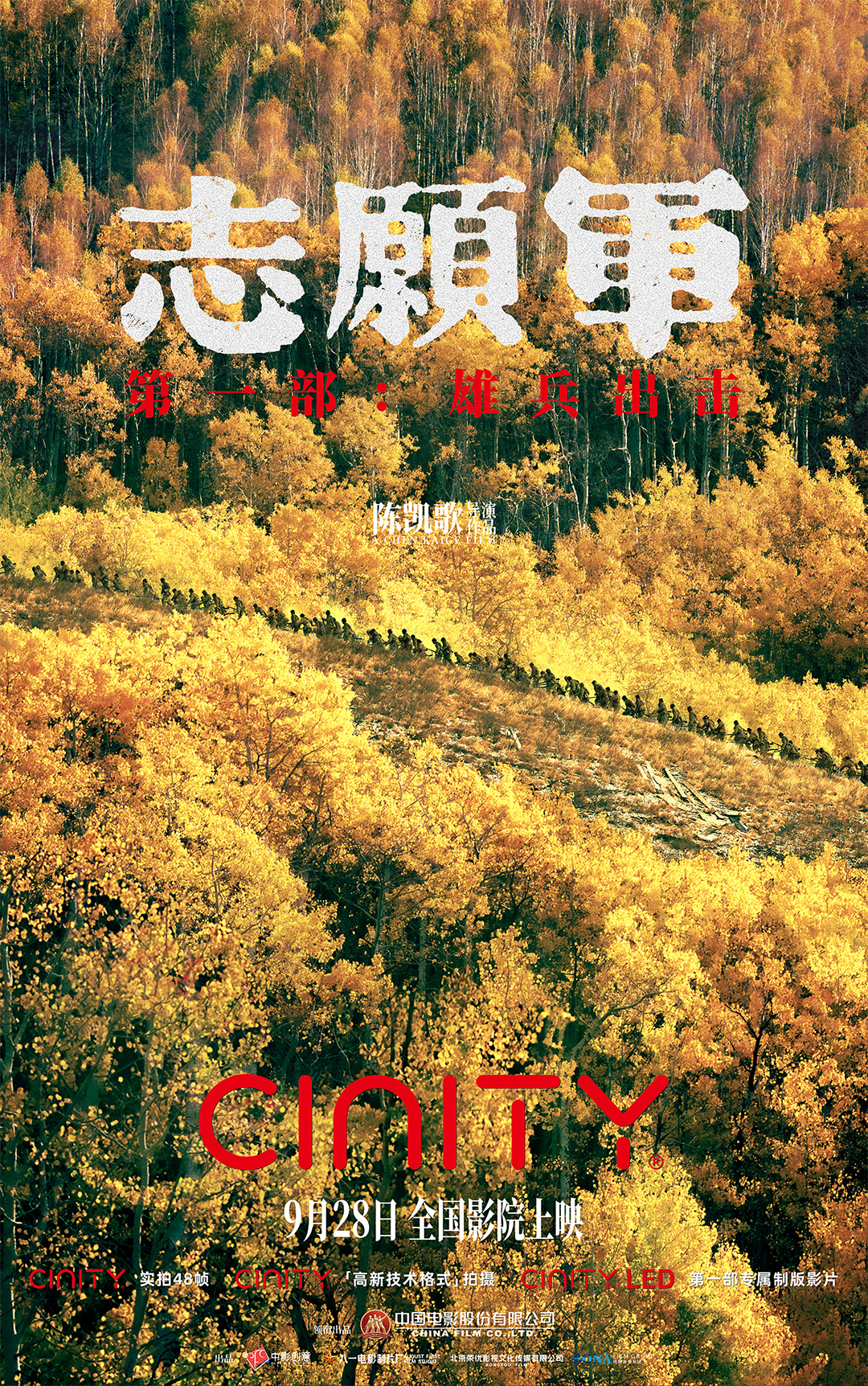

宜超/文 “通过这个戏,是更感悟了什么叫‘同呼吸’。”

陈凯歌导演自身,正是抗美援朝历史的同龄人;但即便对于他们来说,也依然需要探索这一篇章在当代的叙说。陈凯歌把自己重新放置其中去感受,再将这种感受释放到与新一代观众的对话中。

怎么能够拍得不大一样?

战役之外我们还能传达什么?

怎么使它对人们的心灵能量更大?

这是围绕“志愿军”三部曲,导演与团队自设的三个重要题目。

有形的史实只是基底,陈凯歌此次在寻找的是一种“无形之气”,它贯穿于1950年至1953年间抗美援朝的众多战役中,落在每一个志愿军战士身上,落在每一代中国人身上,自然也延伸至当下的观众面前。找准这股“气”,就可以寻找到连通70年前的时空桥梁。

“志愿军”三部曲,如何拍得不一样?

面对抗美援朝这一重要历史题材,从浩如烟海的素材中进行拣选和取舍无疑是难点,而如何既能聚焦一个连队、一场战役,又能将其放在历时三年的作战全景中展现,也需要有机的统筹。

更进一步的,在史实本身的基础上,作品将传递出怎样的思想和意境,唤起当下观众的哪些情感联结点,亦是创作者们的自我发问。

“我们怎么样能够拍得不大一样?”陈凯歌与团队进行创作时,思考的首要问题就是如何恰当而更有想法地完成经典题材的呈现。

在以往的作品中,陈凯歌“写实与写意并行”的作者风格,曾一次次地为影片营造出既脚踏实地、又富有诗意的特别氛围,而这一思路,也被延续到了《志愿军:雄兵出击》的创作中:战场的艰辛、理想的浪漫被糅合在了一起,成为影片的基石和底色。

“我觉得还是两条腿走路的这样一个简单的道理,能够让我们所说的写实跟写意都动起来。”陈凯歌将写实、写意比作人的两条腿,“你要没有写实做底子,可能这个步伐不会很坚实,但是你如果没有一点浪漫,可能就走不远。”

“写实是电影的基础。”在一部讲述厚重历史的影片中,陈凯歌首先牢牢抓住的是现实的把手,力图细致、恰如其分地还原历史现场。

在拍摄本片多个不同历史场景的戏份时,摄影指导赵非贡献了许多独到的想法,比如如何处理毛主席身处菊香书屋时的光线,如何把握时任美国总统杜鲁门召开记者会时的气氛,这些都直接影响到了叙事效果和影片风格。

曾与陈凯歌导演合作过《妖猫传》、有着丰富搭景经验的美术指导陆苇,在这部新作中遇到了搭建野战外景的挑战。“三所里这个村落怎么布局?战斗主要在哪个方向展开,在什么区域展开?事先如果没想好就比较被动。”陈凯歌告诉我们,外景的搭建曾经经历了多次推翻重来,陆苇总是在现场带领美术组连夜奋战修改。

当“写实”为影片提供了足够坚实的基础后,陈凯歌考虑的一个更长远的问题是:“在重要的战役之外,我们还能传达什么、表达什么?”

他这样描述道:“我一直在想这股气,这个‘无形之气’,这个东西才是真正能够使影片扩大的因素,是非常非常重要的。”

于是,陈凯歌将寻找、感受到这股“气”作为影片创作的重要动机,在承载了更多空间的三部曲形式中,以志愿军司令部高级参谋李默尹、志愿军第63军118师1营教导员李想、中国赴联合国代表团翻译助理李晓这一家人为线,以重要节点及战役为面、战场上高光的无名战士为点展开叙事,一步步将故事与情感层层推进。于是,小家与大家、个人与群像借这股“无形之气”被串联起来,逐渐延展出生动具体的故事。

“无形之气”,串起大篇幅与小个体

“我们说志愿军不是一个人,是一群人或说是一大群人,志愿军是一个整体。”

陈凯歌认为对于这部作品来说,在叙事过程中需要特别处理好整体与局部的关系,如果仅仅聚焦某个人物、某位演员,与《志愿军:雄兵出击》的片名本身也是不符的。他也意识到这绝非易事:“我们篇幅这么大,但是能够给予个体的又那么小、那么少,我们怎么能够用两三句话、一两个动作就让观众留下印象呢?”

“这个戏应该就是有众多的人物出现在观众的视线内。”陈凯歌从一开始就确定了将群戏作为创作的方向,把“不管文戏、武戏都要写人物”作为创作标准,无论每个人物本身的篇幅大小,都通过特别的设计,为他们释放感动人心的力量。

比如在设计和拍摄武戏的过程中,不仅仅是完成“打”的动作,而要在动作之上赋予人物性格。陈凯歌举例说,在松骨峰阻击战的戏份中,一名年轻的战士看到自己最好的战友牺牲的时候,他立刻就拿出手榴弹、毫不犹豫地冲出去,这就是在表达人物的个性一面。

为了能够最大程度地发挥人物的表现力,陈凯歌设计了“史实人物”与“原创人物”同场出现、同框出现的方案,让原创人物来承担一些情节创作上的情感流露。比如,我们可以在影片中看到当毛岸英以“刘秘书”的化名出现在前线时,他与通信排的新兵“杨三弟”之间有一些动人的互动场景,杨三弟本身也是战争中新兵的一个典型形象。

陈凯歌导演所意图寻找的“无形之气”,其实就藏在一个个鲜活的人物形象之中,他们是属于志愿军的独特精气神,是每一位中华儿女世代传承的家国情怀;在对“志愿军”作为一个整体的描绘中,这股“气”在每个人物中传递,也在叙事上串联起了时代的篇幅与心系国家的每一个个体。

许多优秀的演员在这部影片中展现了与角色恰到好处的融合度。贯穿三部曲第一部作品的人物李默尹,在陈凯歌眼中是一位“贡献智慧”的高级参谋,他认为由气质相符的辛柏青来扮演这位早早参加红军、又主动奔赴前线学习如何应对现代战争的人物,“格外合适”;王砚辉也在导演的鼓励下完成了饰演彭德怀的挑战,陈凯歌认为他很好地把握住了人物率真与严厉的两面;毛岸英在陈凯歌看来“天然的有一种谦让的感觉”、对他人总有真挚的关心,魏大勋身上的质朴感,让他与角色十分吻合;张宥浩所饰演的角色杨三弟将贯穿整个三部曲,在导演的指导下,他以眼睛的表演为入口,准确地展现了人物自责的内心与成长的历程;同时,陈凯歌认为黄晓明饰演的第38军113师师长江潮“分寸拿捏非常准确”,内心“心细如发”的江潮在战斗中用笑容和乐观的态度,为战场带来“很不一样的”氛围。

对人物的表现伴随了整个叙事进程,曾通过历史书本、报告文学等文字为人们所认识的志愿军战士们,在电影影像中立体为一个个更加生动的、可触摸的形象。

人性化展现史实,实现与当下观众的“同呼吸”

作为一部以史实为创作基础的影片,《志愿军:雄兵出击》邀请到军事和历史专家,帮助收集了大量的资料。在这其中,陈凯歌发现通过大量的史料阅读,让许多以前不甚了解的细节浮出水面,并为创作提供了极其丰富的养料。

比如,志愿军战士用来对抗敌人坦克的、简陋但有效的自制武器“燃烧瓶”,在战斗场面中被多次具体地展现;再如,“无线电静默”的细节也让观众感受到志愿军战士不顾安危的战斗决心。

同时,影像的表现也绝非一种完全直白的复述,剧本基于史实的联想能力,往往能够站在历史的角度去看历史,产生独特的艺术效果——比如影片中将“举手”的意象,应用在了外交战场“联合国会议中国控诉美国”与前线战场“呼唤战役幸存者”的蒙太奇效果中,令人动容。在这一点上,陈凯歌认为要感谢编剧张珂有着对史实极强的把控能力,“我们提出一个要求,他可以信手拈来,某一件真实的事情跟这个有相像的地方”。

影片对于史实的展现也是人性化的,“减少伤亡,保存自己才能消灭敌人”的战斗原则在片中被一以贯之。“珍惜士兵的生命是影片的主题之一”,陈凯歌举例说,由王骁饰演的38军军长梁兴初在影片中“尽量减少牺牲,战士们打仗都打得看见新中国了”的诉求体现了这一主题,松骨峰战斗中“不管谁活着,都要把三连剩余的人带回去”的誓言也是印证。

大量的战斗场景是影片中的重头戏之一,能否有序、真实地还原情境,是难点,也是让观众能产生连接与共鸣的前提。“战争戏的声音元素太复杂了,比如说五分钟的戏里,你可能有上千条甚至更多的声音元素要进入。”陈凯歌这样感慨;而担任影片声音设计的王丹戎、混录师祝岩峰等也为此付出了大量努力。导演也期望影片的作曲能够在音乐中融入表现精神层面的元素,全面地营造有情感感染力的氛围。

陈凯歌从项目开启时的初心,就是想去探索一种“能够跨越时空、能够使今天的观众感同身受的、能够非常感性地去接受这部影片中间所传达信息的可能性”,影片能够为观众带来的真切感受就是他最在意的目标。

“70多年之前志愿军的那个‘呼吸’,我感觉到了”,陈凯歌这样形容自己创作“志愿军”三部曲的感受,而这种“同呼吸”的感受,也正通过他所创作的影像,传递给银幕外的观众。

图片来源:《志愿军:雄兵出击》公开海报

展开全文