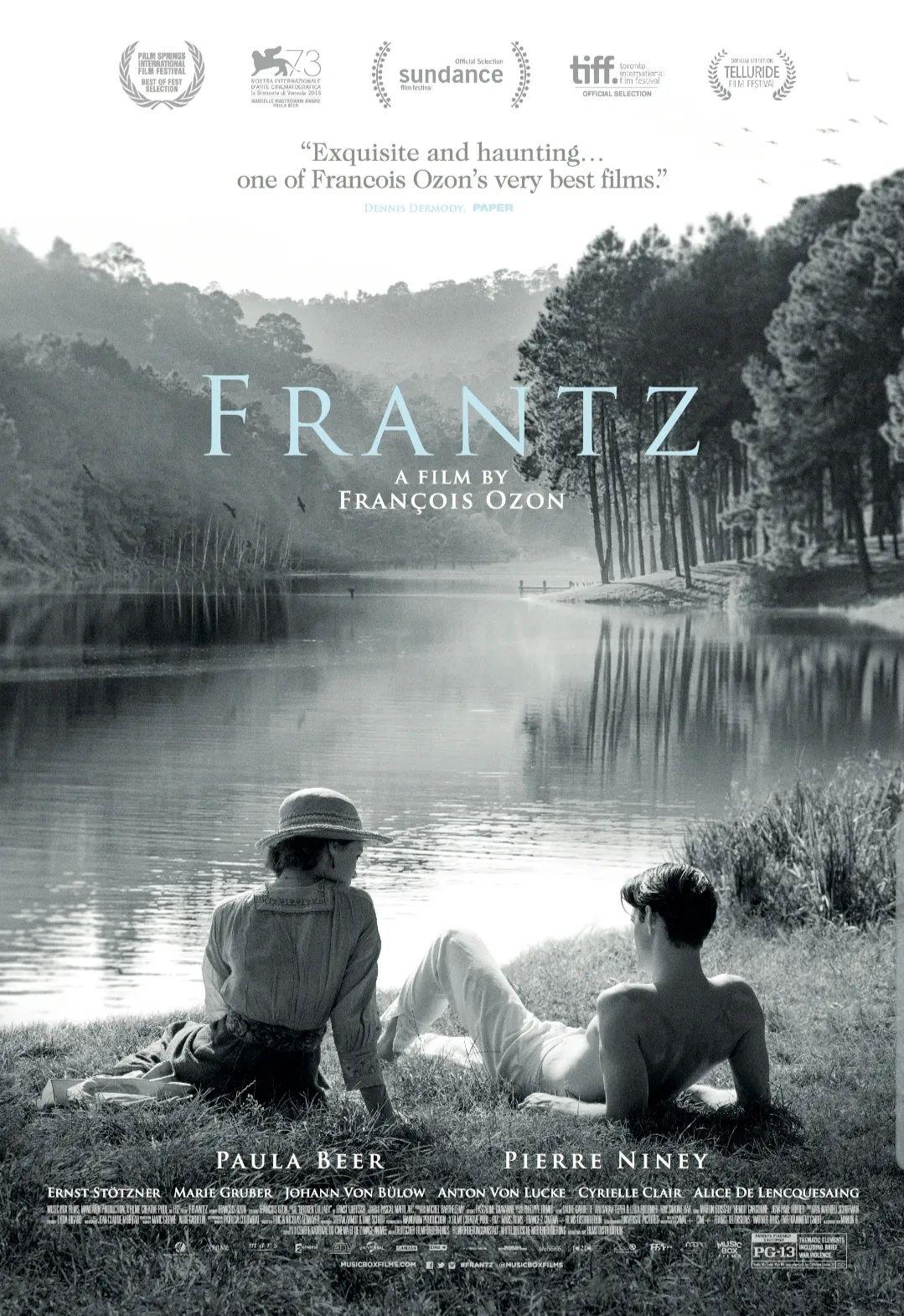

《弗兰兹》

Frantz

Countries : France, Germany

制片 : 法国 德国

Languages : French, German

对白语言 : 法语 德语

Directed by François Ozon

导演 : 弗朗索瓦·欧容

Release dates : 12 July 2016, Paris premiere

上映日期 : 2016年7月12日 巴黎首映

Cinematography : Pascal Marti

摄影 : 帕斯卡尔·马蒂(获第42届恺撒奖最佳摄影)

Music : Philippe Rombi

音乐 : 菲利普·隆比

Starring : Paula Beer, Pierre Niney

主演 : 宝拉·比尔(获第73届威尼斯电影节最佳新人奖),皮埃尔·伲尼

自上世纪90年代末以来,弗朗索瓦·欧容(François Ozon),这位多产而又离经叛道的法国导演就经常出现在国际A类电影节上。这是一位真正作家型的导演,常常自编自导,他的作品结构严谨,且带有一种幽默、冷僻的气质。

当谎言能予人希望、重焕新生,真相是否就不再重要?当遭遇生活的背叛,为什么还要继续活着 ? 这些令人不安的主题在欧容的作品中曾反复出现,也是影片《弗兰兹》(Frantz)的内核。这部感伤而阴郁的电影源自最初的一部法国戏剧,讲述第一次世界大战结束后发生在德国和法国的战后故事。1932年,德国导演恩斯特·卢比奇(Ernst Lubitsch) 曾将其改编为电影《破碎的摇篮曲》(Broken Lullaby)。不过,欧容并不想重拍卢比奇的电影——前者是反战的,强烈而尖锐,是一部从德国人的角度讲述德法和解的电影。《弗兰兹》则另辟蹊径——通过一个美丽而心碎的爱情故事,描摹战后创伤的社会全景,将悲伤、内疚、宽恕、隐忍和自我治愈的叙事特质揉合在一起,是对一个德国故事做出的法式回答。

当然,《弗兰兹》也是反战的,但它很低调——不血腥,没有令人窒息的战争场面,也不会刺激你的肾上腺素。影片呈现出一种更广泛的视角:从战败国的角度注视一战后的欧洲,从德国女子安娜及周围德国民众的生活窥视德法之间的微妙关系。导演始终把战争的伤痕放在另一种介质当中,比如,在安娜乘坐火车去巴黎寻访阿德里安的场景中,车窗外的城市从虚焦到聚焦——战后的法国伤痕累累、气息虚弱,处处埋藏着战争的灰烬。而半梦中的安娜差点被对面几近毁容的男子吓住——这也是继未婚夫战死之后她第一次离战争那么近。火车尖锐的汽笛声与铁轨轰隆作响,将两个民族政治上的分歧、民族主义情绪和现实生活中的隔阂,都封锁在一个狭小的车厢空间内,令人沉重地喘不过气来。

自始至终,影片都弥漫着这样一种痛苦、绝望和疲惫的情绪。

而观看这部电影的一大乐趣在于——当我们回溯历史才发觉,"以往"与"现在"的狭隘真的可以如此相似。无论有意与否,《弗兰兹》也是我们这个时代的故事。当然,对于那些熟悉欧容电影风格的人来说,他总是避免给出一个明确的指向——而是采用更微妙、更深入的电影手法,不断试探政治、意识形态与个人情感是如何在道德框架内达成和解,或者,这个框架本身就可以拥有多重开放性的解释。

我这样理解 : 真相有时比谎言更伤人 ; 那些寻求原谅与悲悯的人,值得被宽容以待。

回忆/现实、谎言/真相的重叠,德国/法国、归去/来兮的映照,影片通过一系列的"镜像"关系建构了一座令人兴奋的镜厅,且不断地向外延展,暗示着各种新的深度和广度。让我感兴趣的是,影片不仅勾勒出战后德国、法国民众情感层面的相似性,更是"刻意"表现了两个地理相邻的敌对国家在文化层面上的兼容性。从发现弗兰兹曾经是小提琴手,而阿德里安是专业小提琴演奏家开始——他们学习对方的语言,朗读相同的诗歌,欣赏相同的音乐和绘画......虽然影片表现的是一种文明的失落和一出无法挽回的悲剧,但同时也证明了文学、艺术予人慰藉的永恒力量。

电影中一些最美丽和动人的画面致敬了德国浪漫主义画家大卫·卡斯帕·弗里德里希(Caspar David Friedrich, 1774-1840)。德国浪漫主义推崇自然的神圣与崇高,弗里德里希风景画中的人物,往往有一个共同的"背影"姿态——这种背影人物在德语中叫“Rückenfigur”。一个个孤立的背影,凝固在对风景的观望中。无论是绘画还是电影,其中的背影作为“第二层观察者”,营造出一种寂静的平衡,既不影响风景的主要地位,又暗示了一种外界的"观看"正在真实地面对这个世界。背影面向的自然景观,是一个更广阔无垠的世界,而观众与背影处在相同的立场,从而形成一种共情——同是幸存者的视角,可以更加直观地感受到人与人在生命本质上的平等和价值。

至于影片的室内场景以及女主角的服饰设计,导演在一次访谈中谈到,他参考了丹麦艺术家威尔汉姆·哈莫修依(Vilhelm Hammershøi, 1864—1916)的作品——又是一位喜欢刻画女性背影的艺术家,经常使用黑、白、灰的纯色调。

马奈《自杀》,约1877-1881年

影片中出现次数最多、谈论最多的绘画,无疑是法国画家爱德华·马奈(Édouard Manet, 1832-1883)的作品《自杀》(Le Suicidé)。那么,每次看到这幅画作,安娜会有怎样不同的心理感受呢 ? 毫无疑问,每一次,她都会有所触动和震惊。第一次是在卢浮宫,她把它看作是灾难的象征 ; 第二次,在阿德里安家里看到这幅画的复制品时,她明白了他为什么要讲述这幅画的故事。她想到战壕里的弗兰兹, 当他选择不向阿德里安开枪,几乎就是选择了"自杀" ; 她也会想到阿德里安,当他选择继续和他的母亲生活在一起,并娶一个他不爱的女孩,这几乎也是一种变相的"自杀"。影片尾声,安娜在卢浮宫再次走向这幅画作,导演在这里设置了一个小小的悬念——凳子上坐着的那位男子,背影看起来很像阿德里安,而这时的电影画面突然有了色彩,那一刻,安娜一定是从死亡场景中领悟到了新生的方向。

毫无疑问,绘画在这里充当一种反思的介质——安娜透过绘画,厘清了她的情感线索。她必须翻开生活的新篇章。

《弗兰兹》的摄影帕斯卡尔·马蒂(Pascal Marti)是欧容的御用之一。影片的黑白影像柔美利落,清澈明亮,既有现实主义的写实意味,又不乏古典主义的精致与细腻。偶尔的色彩飞溅暗示着希望、回忆和曾经的快乐空间。当阿德里安回忆起两人参观卢浮宫的情景,欧容插入了第一个彩色闪回起——彩色部分在影片中一共出现了八次。欧容这样说,"我不想那么理性——这也是我与制片人时有分歧的地方,他希望一切都是清晰而富有逻辑的。而我想要更敏感的东西 : 当生机重现或故事情节走向巨大的情感波动时,我使用色彩——即使是那些虚幻的记忆或谎言。"

的确,影片通过各种视觉艺术元素的牵连,打造出一份纯粹又深邃的宁静,让我们感觉自己就在这些生命之中,见证着他们的美丽与哀愁。

至于影片的配乐,简直是一场古典乐爱好者的盛宴。弗兰兹和阿德里安第一次同框出现在屏幕上——两人好像一见钟情那样,这也是菲利普·隆比(Philippe Rombi)的配乐第一次在片中悠扬的时刻。主题曲《别后重逢》(Les Retrouvailles)细腻又极富层次的弦乐,很有马勒的风格,想到安娜说她最喜欢德国诗人吕克特的诗歌——这些都隐含了导演对马勒的致敬。此外,里姆斯基-科萨科夫的《舍赫拉查德》、柴可夫斯基的《D大调第一弦乐四重奏》、德彪西的艺术歌曲《星夜》.......都是颇有意味的选择。当然,片尾弦乐版的肖邦夜曲最是拨动人的心弦。

《升c小调夜曲(遗作)》作于1830年,在肖邦生前并未出版,所以是肖邦的“遗作”。肖邦最初也并未构思为夜曲,而仅标以“极有表情的慢板”(Lento con gran expression)字样。其独特之处在于,肖邦从他的《F小调第二钢琴协奏曲》 及歌曲《少女的愿望》中引用了一些乐思,且极富技巧地将这些引用与乐曲的织体编织在一起。这首作品耳熟能详的另一个原因,是它曾在波兰斯基执导的电影《钢琴家》中出现过 : 一次是在电影片头,钢琴家正在电台做现场演奏,炮火的到来中断了演出 ; 第二次是在片尾,二战结束后钢琴家继续他的演奏生涯,此时他的脸上已展露笑容。影片还有一个场景,德国军官被钢琴家弹奏的肖邦《第一叙事曲》所触动——是音乐让他幸免于难。

我以为,欧容的《弗兰兹》也选择肖邦,这不会只是一个简单的巧合。

导演弗朗索瓦·欧容与男女主演在巴黎的电影首映式上。

熊琦/文

展开全文