文博时空 作者 安富建 “弥勒佛的肚子,为什么变小了?”——不少参观故宫“譬若香山:犍陀罗艺术展”的观众,发出这样的疑问。

展览以“譬若香山”为主题。香山,意指芬芳的土地,后成为佛香妙国的代称。当香山的美好含义出现在人间,就诞生了诸如北京西郊的香山,龙门石窟的香山寺等命名。

香山之于佛教,可类比基督教“应许之地”。“应许之地”在古代以色列,而“香山”最初或指犍陀罗——今巴基斯坦一带。

犍陀罗,是佛教从印度传向世界的十字路口,也是传入中国的中转站。浙江大学历史系教授孙英刚称之为“佛教的飞翔之地”,佛像、佛经、菩萨等佛教元素在犍陀罗最初开始出现。

佛教艺术东传路线图 来源:《犍陀罗造像艺术之美》

历经数千年变迁,传入中国的佛教,相比犍陀罗及印度等“原教旨主义”佛教的样貌,千差万别。“譬若香山”一词,来自《弥勒下生成佛经》等。佛经指出,弥勒下凡,世间“譬若香山”。弥勒在佛教世界观之中,具有显赫地位。当弥勒的形象进入中国,在与本土文化的融合过程中,形象出现了变化。五代时期,布袋和尚作为弥勒“转世”为人所知后,弥勒文化内涵较诞生之初走向了世俗化,在中国出现了两幅面孔。弥勒前后发生怎么样的转变,回到犍陀罗,或许能寻找到一些答案。

布袋和尚“转世”后,弥勒中国化

今天,当人们迈进佛寺的第一重大殿——天王殿,首先会看见一尊露出大肚皮的佛像。这就是现代人熟悉的弥勒佛(传统寺庙一般三大殿组成,分别为天王殿、大雄宝殿、藏经阁)。

“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”,这位慈眉善目、笑口常开的布袋和尚的弥勒佛形象,深入人心。在浙江宁波市奉化区,弥勒道场雪窦山上,有一座我国最大的铜质弥勒大佛雕像,总高 50 多米,用 500 多吨锡青铜铸造。雪窦山作为与四大菩萨道场齐名的佛教圣地而名扬寰宇。

大肚弥勒 来源:雪窦山佛教官网

不过,雪窦山上的大肚弥勒,并不是佛教传入中国之初的弥勒佛形象,甚至晚至唐朝,大肚弥勒还未问世。

五代后梁贞明三年(917),一位游方僧人临死前,在今宁波市奉化区岳林寺的盘石上说出一偈语:“弥勒真弥勒,分身千百亿。时时示世人,世人总不识”。言罢便死。人们恍然大悟,原来这位名叫契此的和尚是弥勒化身,于是塑像供奉。

因他随身带着个布口袋,布袋和尚形象自此传开,逐渐成为民间弥勒形象主流。宋朝元符元年(1098),布袋和尚被皇帝赐号“定应大师”。在他墓地之上,人们修建了一座祭祀他的“弥勒庵”;崇宁三年(1104),这里被皇帝赐名 “崇宁”(今岳林寺),进一步获得官方认可。

在布袋和尚出现之前,弥勒的形象最早出现于犍陀罗,在此次故宫展览中可以见到初始形象:一位留着胡子、头戴宝冠、变身珠玉的希腊化印度王子穿搭的菩萨。

犍陀罗展-弥勒菩萨坐像

犍陀罗展-弥勒菩萨坐像

犍陀罗展-施无畏印弥勒像

这样的弥勒形象在五代以前,曾是国内主流。雕刻于唐代、举世闻名的四川乐山大佛(即凌云寺大佛,高 71 米)——这尊世界上最大的石佛,就是弥勒,不过肚子并不大,其“庄严宝相”与乐呵呵的大肚弥勒也大相径庭。

乐山大佛 来源:乐山大佛景区官网

此外,宁夏须弥山石窟大佛(高 21.5 米)、甘肃炳灵寺石窟大佛(第 117 窟,高 27 米)、山西云冈石窟的第 16~20 窟的大佛(即昙曜五窟)、甘肃敦煌莫高窟的北大佛(第 96 窟,高 38 米)和南大佛(第 130 窟,高 26 米)等这些弥勒大型造像,也非大肚弥勒。

小型一些的,比如北京的广济寺、苏州灵岩山寺、浙江新昌寺等,这些早于五代建造的弥勒,都是头戴天冠,留着最初的形象,游客仍然可以见到。

这些弥勒造像的原型,始自犍陀罗时期。今阿富汗巴米扬石窟的两尊大佛举世闻名,但鲜为人知的是,巴米扬也曾是犍陀罗的一部分,今已被毁的巴米扬石窟的两尊大佛。东边是高 38 米的释迦牟尼像,而西边的一尊比它高出 17 米(高 55 米)的佛像,就是弥勒。

自五代起,弥勒的“两幅面孔”

在佛教中,释迦牟尼从兜率天(三界之中二十八重天的第四天),下凡成佛。未来成佛的弥勒菩萨,也住在兜率天,继释迦牟尼之后,来到人间成佛,也就是“未来佛”弥勒。

值得一提的是,在弥勒之前,佛国世界存在着释迦摩尼等七个佛,犍陀罗出现了“七佛一菩萨”信仰。此次故宫展览中,有一副“七佛一菩萨”图,只有弥勒头戴天冠,与其他佛的形象明显不同。

犍陀罗展-过去七佛和弥勒菩萨(弥勒在最左)

弥勒下凡,世间“譬若香山”。在佛教“过去、现在、未来”因果循环论的世界观之中,弥勒有“三位一体”的身份:既是下凡普渡众生的救世主,又是未来的佛,还是传教的菩萨。

所以,五代之后的弥勒形象,既有宽容大度的布袋和尚,也有下凡救世的未来佛,布袋和尚较为主流。身逢乱世,水生火热的民众们热切地等待着弥勒的降生,加上社会上下的“崇佛”氛围,尤其在北齐宣文帝高洋、梁武帝萧衍、隋文帝杨坚在位期间。

南北朝后期,弥勒的造像曾经一度占到整个造像的 40%。这是今天的国人难以想象的。

地位尊崇的弥勒,在国内广受推崇,体现出犍陀罗佛教文化对古代的深刻影响。此前,犍陀罗的希腊裔君主们,甚至将佛陀名号等印在钱币上,推动了佛教在世界范围的传播。

犍陀罗展-弥勒菩萨(左)和弥勒佛(右)

在此次“譬若香山”展览中,相对完整呈现了犍陀罗时期的佛传故事壁画,表现了释迦牟尼一生的各阶段。其中,有一幕“梵天劝请”。在释迦牟尼成佛前,梵天(佛教的护法神之一)劝释迦牟尼不要着急自己先成佛,而是希望他“大转法轮”传播佛法、普渡众生,之后再成佛。释迦牟尼答应了梵天的请求,放弃了独自成佛。

梵天劝请 斯瓦特博物馆藏

浙江大学历史系教授孙英刚称,“具备成佛资格,却以慈悲为怀留下来拯救众生,这是菩萨最基础的理念”。弥勒之后,在中国形成普渡众生的“四大菩萨”(文殊、观音、普贤、地藏)体系中,地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛”为己任,这一精神内核老少皆知。

犍陀罗展-菩萨像(2 - 3世纪)

犍陀罗展-观音菩萨像(4 - 5世纪)

强调勇猛精进的菩萨等佛教理念的出现,让佛教在犍陀罗得到了一次“飞翔”,沿着丝绸之路与全世界其他文化彼此交汇、融合。

观展攻略

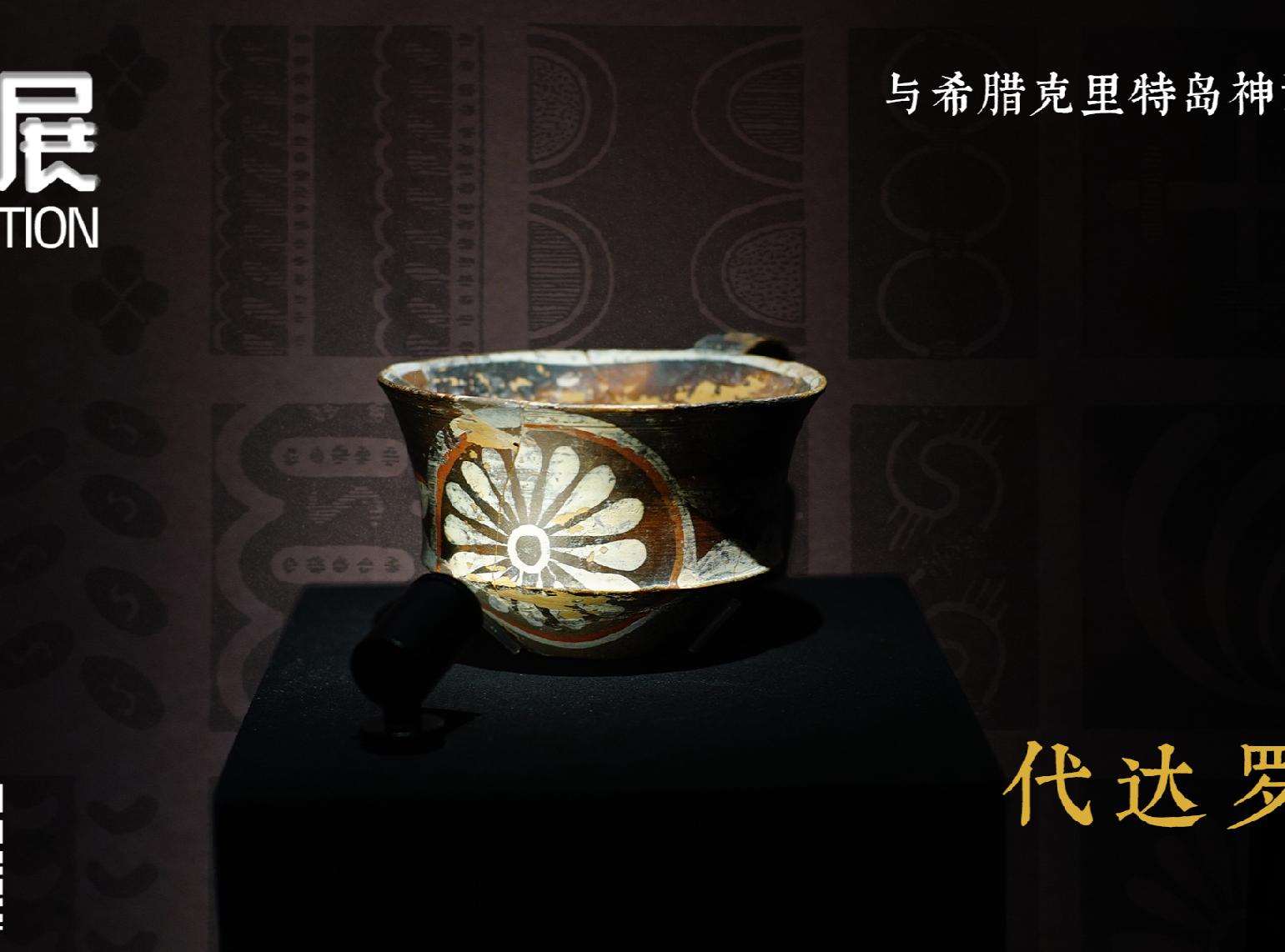

3 月 16 日至 6 月 15 日,“譬若香山:犍陀罗艺术展”在北京故宫博物院文华殿展出。该展览由故宫博物院与巴基斯坦国家遗产与文化署考古与博物馆局等机构合作,展出文物 203 件(套),其中巴方文物 173 件(套),是截至目前中国境内举办的最大规模的犍陀罗艺术展。

当佛教从印度传至犍陀罗,大乘佛教诞生,佛经、佛像等佛教核心元素问世。

在近两千年的传播过程中,今日佛教与早期佛教相较产生了巨大变化。

此次展览中,一批不同于国内的早期佛陀、菩萨造像亮相。在佛传故事、佛本生故事等壁画中,一些罕见内容也和国内观众见面,此外,还有一些佛塔建筑构件、金银器物和首饰等犍陀罗石雕艺术作品展陈。

展览地点:

为故宫博物院文华殿展厅。

观展小知识:

这里推荐一些犍陀罗展览相关学习内容。

📚图书:

《图说犍陀罗文明》孙英刚、何平

《犍陀罗文明史》孙英刚、何平

🎬视频:

《从犍陀罗到巴米扬——沿着玄奘的道路》邵学成

《犍陀罗文化因素在中国的传播发展》李静杰

《从印度河到狮泉河——跨过喜马拉雅的犍陀罗艺术》罗文华

《犍陀罗与大乘佛教的兴起》孙英刚

《永远的犍陀罗》央视纪录片共两集

《寻访犍陀罗》

📢音频:

《漫游全球博物馆番外:解读“譬若香山:犍陀罗艺术展”》姜松

温馨提示:

工作日(周一闭馆)入馆参观,双休日及节假日请提前在故宫博物馆公众号预约。

展览门票:

免费(凭故宫门票免费参观,犍陀罗展需另外预约)

精彩速览:

燃灯佛本生石刻残片

佛陀苦修像

帝释窟禅定

释迦牟尼逾城出走

佛足印刻石

大象

狮子像

参考资料:

孙英刚、何平《犍陀罗文明史》

图片 | 安富建

排版 | 阿树

设计 | 子彤

展开全文