千百年来,人类一直认为科学知识具有确定性、绝对性和永恒性,这种观念有着悠久的历史传统。从古希腊确立理性主义的认知方式以来,人类总是追求具有普遍必然性的确定性知识。我们期望知识可以最大限度地被标准化、明确化,希冀用已掌握的知识、理论去解读、解答未知、神秘世界运行背后的各种奥秘。

而感性思考、直觉、经验主义等等,在大多数人看来,无疑是“不精确、无根据、不可靠、不能量化”的,其对我们理智、科学、系统的探索世界有着“阻挠”作用。那么,直觉到底是什么,它同科学知识之间有着怎样千丝万缕的关系?直觉之于人工智能又意味着什么?时间,作为看上去最精准也最需要直觉感官的、人人每天都在感知且充斥其中的事物,又与直觉有何勾连?

第一幕:关于“直觉”你该知道的知识

1、被嫌弃的“直觉”的演变史

科学的历史,是一个与人类直觉做斗争而相爱相杀的历史。

很多宗教信仰,都以人类为中心,即使不这么声称,但归根到底都与人有特殊关系。类似的以人为中心的信仰有几千年甚至一万四千年的历史。随着地心说的势衰,牛顿力学的建立,我们越来越被移出了宇宙的中心。当我们有能力看到浩瀚的太空时,我们越来越不相信自己就是宇宙中最重要的部分了。

这种不重要也让人们意识到,不仅“我们”不重要了,“我”也不重要了。我们对于自然的认知,不应该取决于某一个人的观点,或者某一个人的某些具体特征。即使有时候不得不采用人为的标准,也会试图让所有人都参与,通过人数来平均个体的差异,谁也不搞特殊化。

据说德国人16世纪定义“尺”的长度,就用某一个星期日礼拜之后从教堂里走出来的前 16 个人的平均脚长。但法国人在定义“米”作为长度单位的时候,采取了更客观的策略:以地球为标准,谁说了也不算,本初子午线的 4000 万分之一为一米。因此,地球经线的长度是精确的 4 万千米。理性让科学认知离人类的直觉越来越远,这似乎是对的。因为直觉,某人的直觉,某些人的直觉,似乎并不可靠。

2、女性更靠直觉?实则人类几乎所有决策都依靠直觉判断

直觉确实有谜一般的性质。

它到底来源于什么?在人类追求终极理性这么多年的情况下它还依然坚强地活着、活跃着,这在一定意义上说明事情远远比我们想象的要复杂得多。

直觉也许是在过去的经验和知识积累上形成的。直觉也许是自动驾驶设备的大脑,执行处理信息的动作,而无须人们有意识地感觉到它正在运行。

直觉常常被认为是无意识地思考。因此我们会问,多大程度上我们能相信直觉?我们其实可以在日常生活中体会到直觉的自动信息处理。比如说,在开车的司机身上有时会发生“公路催眠”。驾驶员在没有意识到自己每一个动作到底怎样操作,应该应用哪些肌肉和手柄的时候,也可以开几十甚至几百公里。直觉有重要的价值,但它并不一定能帮助我们做出一个好的决定。

直觉过程不仅发生在日常活动中,而且也运作在复杂的决策中。有人说女性依靠直觉做判断的能力比男性更强,但事实上,我们几乎所有的决策都是依靠直觉的。

人们通常会在事后把他们的行为解释成符合某种理性的标准,不会透露自己的主观偏好。然而真实的情况是我们很难搜集所有的判断依据,真正做到完全理性。

当我们做出一个决定时,完美的理性也不能帮我们做出更好的决定,因为它们并不存在。当然,花更多的时间搜集任何有关任务或情况的信息会多多少少有所帮助。但是,人们也不应该在自己没有掌握所有信息而做出决定时感到害怕,掌握所有信息的情况可能并不存在。

3、今天的稀奇玩意儿,几十年后可能就是默认“直觉”

直觉也许来自我们多年的学习和与人沟通的积累,让不太容易理解的事情变成一种默认的知识。

如果我们抛弃经典理性带给我们的判断,像孩子一样学习和看待新鲜问题,那我们在很多时候可以毫无困难地将理论中出现的佯谬当作直观明显的东西接受下来。

几代人之前人们认为完全不可直接感受的东西,今天的我们却会毫不犹豫地把它当作常识。当我说地球是圆的时,有多少人可以举出实际的证据来证明地球是圆的呢?我们很多时候因为习惯了被各种来源的信息不断灌输,对直觉的感受并不怀疑。

由直觉而产生的公设应该是不言自明的,正如美国《独立宣言》所讲,“有些事情是自证其正确的”(We hold these truths to be self- evident)。

严格意义上来讲,所有不言自明、自我正义化的东西都值得怀疑,更别说以此为基础建立起来的层层叠叠的法律条文了。

4、一米到底有多长,光速、秒跟它有何关系?

直觉并不是安全的思维基础:它不适用于作为一种标准来判断一项科学探索有无真理性或能否获得成果,“直觉”会带来知识的不确定性。现代科学技术越来越倾向于尽量排除人的因素的干扰。物理学工作者就很讨厌“人”的直觉。都不用说谁的直觉,物理学家甚至不喜欢具体的东西。

两千多年前秦始皇统一度量衡,今天的物理学工作者也做着类似的工作,当讨论物理问题的时候,我们需要确定基本的物理学单位。

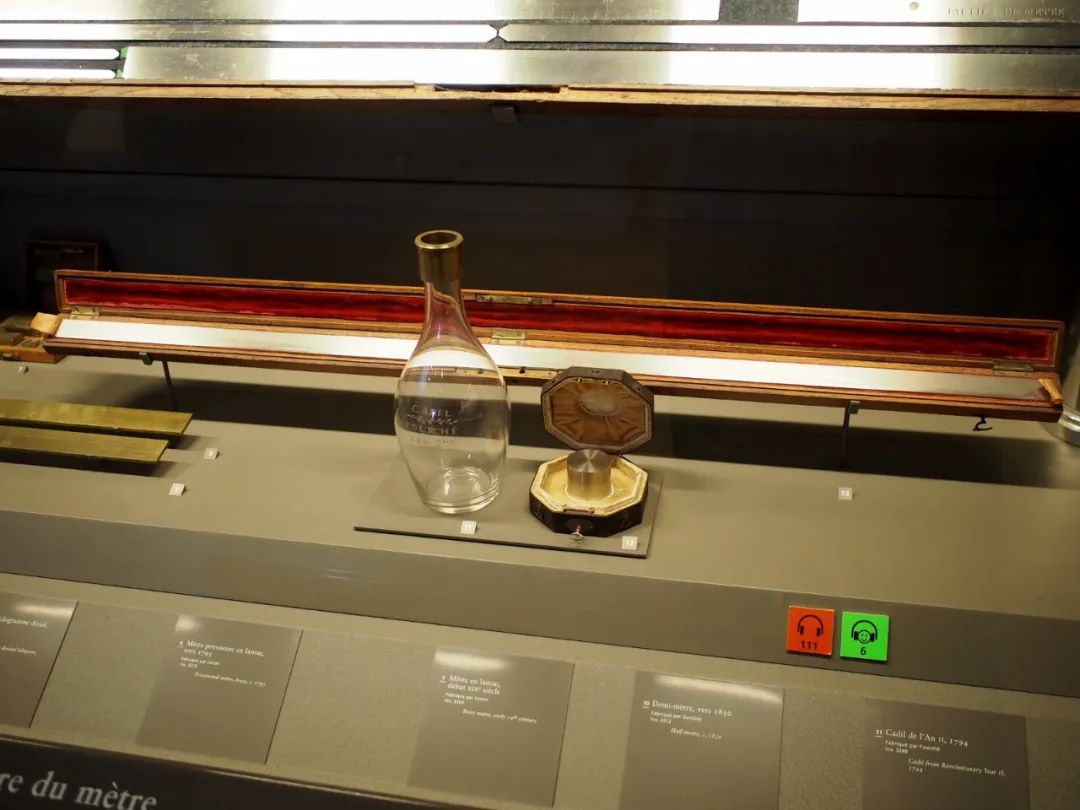

我们需要知道一米到底是多长的距离,一秒到底是多少时间,一公斤到底是多少质量。如今国际米原器仅作为“最能表明米的规定性质”的器具而被保存,1889 年的第一届国际计量大会确定“米原器”为国际长度基准,大会规定一米就是米原器在 0 摄氏度时两端的两条刻线间的距离。在 1960 年召开的第 11 届国际计量大会上,各国代表一致通过决议,废除了米原器对“米”的定义,理由是它既不方便,也不准确。第 11 届国际计量大会在废除旧的“米”的标准的同时,也规定了新的“米”的标准,它等于氪 86 同位素灯在规定条件下发出的橙黄色光在真空中的波长的 650763.73 倍。1983 年 10 月,联合国度量组织在巴黎举行会议,规定了新的“米”的定义,即把光在真空中299792458 分之一秒所走的距离定为一个标准米。因此,光速被定义为每秒 299792458 米。这样至少长度不依靠具体的某个工具了,但却依赖于时间了。那么一秒到底是多长时间呢?

国际计量局保存的国际米原器

这个问题并不复杂啊,一天有 24 小时,每小时 60 分钟,每分钟60 秒,那么一天时间的 86400 分之一就是 1 秒了。但在这里我们是不是默认了一天的时间长度?一天是地球自转一圈所用的时间吗?这个常识是错误的,地球自转一圈的时间只有 23 小时 56 分多一点。一个太阳日需要太阳回到天空中的同样高度才能算一天。嗯,不对,是需要太阳回到正午时候的高度,由于地球公转,每一天太阳在同一时候的高度并不同。但“时候”还没有定义,所以我们谈的“正午”是有些问题的。太阳回到这一天的最高角度的这个时刻和前一天的同样最高角度的时刻之间的时间差是 24 小时。但因为地球在自转的时候也公转,所以自转的时候要多转不到 4 分钟才能让太阳处于这一天的最高点,这时候才是一个太阳日。

看到了吗?当努力把一个常用的概念说清楚的时候,我们不经意间就用了很多默认的知识,这些默认的知识是怎样形成的?可以靠大量的学习和记忆实现吗?通过大数据或机器学习的方法能够获得这些默认的知识吗?这是人工智能要解决的一个核心问题,我们的常识需要多少可描述的知识来形成?这些知识能最终积累成直觉吗?常识是直觉的基础吗?

但写到这里,我难以忍住我对时间的继续显摆。

第二幕:直觉跟时间的神秘联系

J.M. Contarini在1506年绘制的世界地图,描绘了地理大发现时代地理学家们不断扩大的地理视野。(Courtesy of the trustees of the British Museum; photograph, J.R. Freeman & Co. Ltd.)

1、登高可望远?NO…大航海时代的到来逼迫人类放弃直觉追求精确时间

古代的人类和所有其他动物一样,不需要比“日”更准确的时间。当然,非常小众的用在天文、立法和占卜方面的计时器,其作为礼器和宫廷的玩物也不是完全没必要存在的。臣子上朝还是要准点的,不能让皇帝等,所以至少还是有晨钟暮鼓,早晚打更的需求。但这样的计时,一个城市里有一小撮人来做就好了,更不必精确到分秒。

对分秒的需求一直到欧洲人要进行大航海探险才显得迫切。对航海而言,倒霉的事情是,地球是圆的。这当真是个麻烦事。茫茫大海,目的地或者提供淡水和补给的海岛或大陆的海岸就藏在地平线下面,要走到地平线那边才看得到。

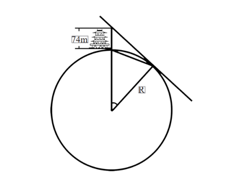

那么,地平线有多远?欲穷千里目,更上一层楼。鹳雀楼,20 世纪 90 年代重建,重建高度 73.9 米。站在这个楼顶,到底能看多远?答案很让人失望,不过 30 千米。我们可以想象一下,一艘船航行在茫茫大海上,距离这条船 30 千米外有一个岛屿,而即使船的桅杆有 70 米高,船员也不可能看到这个岛。一旦四周没有参照物,只有一望无际的大海和船长手里的地图与指南针,那么船该朝哪个方向走,才能尽快到达岛屿获得给养?现实很残酷,那时候没办法,是真没办法。

登上鹳雀楼能看到多远?

要知道那时候海船一天也就走几十千米,遇到风暴等天气时船会偏离航道,船员一觉醒来就完全不知道自己在哪儿了。船员已经知道利用经纬度确定在地球上的位置,正午时候的太阳高度或者晚上的北极星高度可以告诉水手船所在的纬度,但他们是完全没办法确定经度的。所以那个时候的航海,都是一维的,只敢顺着东西向的纬线走, 也只能顺着纬线走。这也就是为什么茫茫大海连个海岛都不容易看到,却会有海盗这门生意。商船也不敢偏离纬度线啊!海盗船只需要找一条沿途岛比较多的纬度线(这几乎是所有商船和海盗船都有的知识)趴着等就好。

Ubisoft Montreal游戏《刺客信条4:黑旗》中再现黑胡子、查理斯·范恩等多位著名海盗

如果大家对迷航没有亲身感觉,那有没有在地下停车场找不到车的时候呢?因为每一层看起来完全一样!海上航行比这种情况更让人绝望,因为海面从各个方向看完全一样!所以海航一定会依赖有经验、直觉好的船长!在地球上不知道经度的远洋探险,真的是冒险。那么地球上某一位置的经度怎么确定呢?一个方法是通过时间。

2、精确的时间有多贵?哈里森航海钟造价是军舰的几十倍

太阳回到每天的最高点的时间间隔是 24 小时,这样就可以按照时间间隔把地球分成 24 份,每一份代表一小时,这就是地球上不同经度区时差的来源。地球在 24 小时内旋转 360 度,这意味着它每小时旋转 15 度。如果知道本地时间和经度为零度的地方的时间差(零度经度穿过英国的格林尼治天文台),你就能够计算出本地的经度。

这样通过时差,我们就能确定离开某一经度有多远,也能算出来本地的经度了。这说起来似乎很容易,但怎么确定时差呢?假设按照赤道来算,其长度对应 4 万千米,这是 24 小时,即 86400 秒的时间差,在鹳雀楼的高度上来看,30 千米对应于大约 60 秒,约 1 秒 500 米。也就是说,如果时钟相差一分钟,本来可以看到的岛就消失在地平线下面了。但从惠更斯发明了摆钟之后的很长一段时间,摆钟每天走差几分钟是很正常的事情。在海上颠簸,每一次的钟摆摆过去和摆回来的时间间隔都会不一样。而且为了减少齿轮之间的摩擦,要经常给它涂润滑剂。但在不同温度下润滑剂的黏性相差很大,这也让钟表走时不准。

要做一个走几天,甚至一两个月都不差一分钟的钟表,在大航海时代是不可想象的事情,包括牛顿在内的很多人都认为不可能做出满足航海所需要精度的钟表。英国为此专门成立的经度局在 1714 年宣布:开发出实用的在海上经度计算方法的人将获得两万英镑的奖励。在那时,一艘军舰也不过几百英镑。

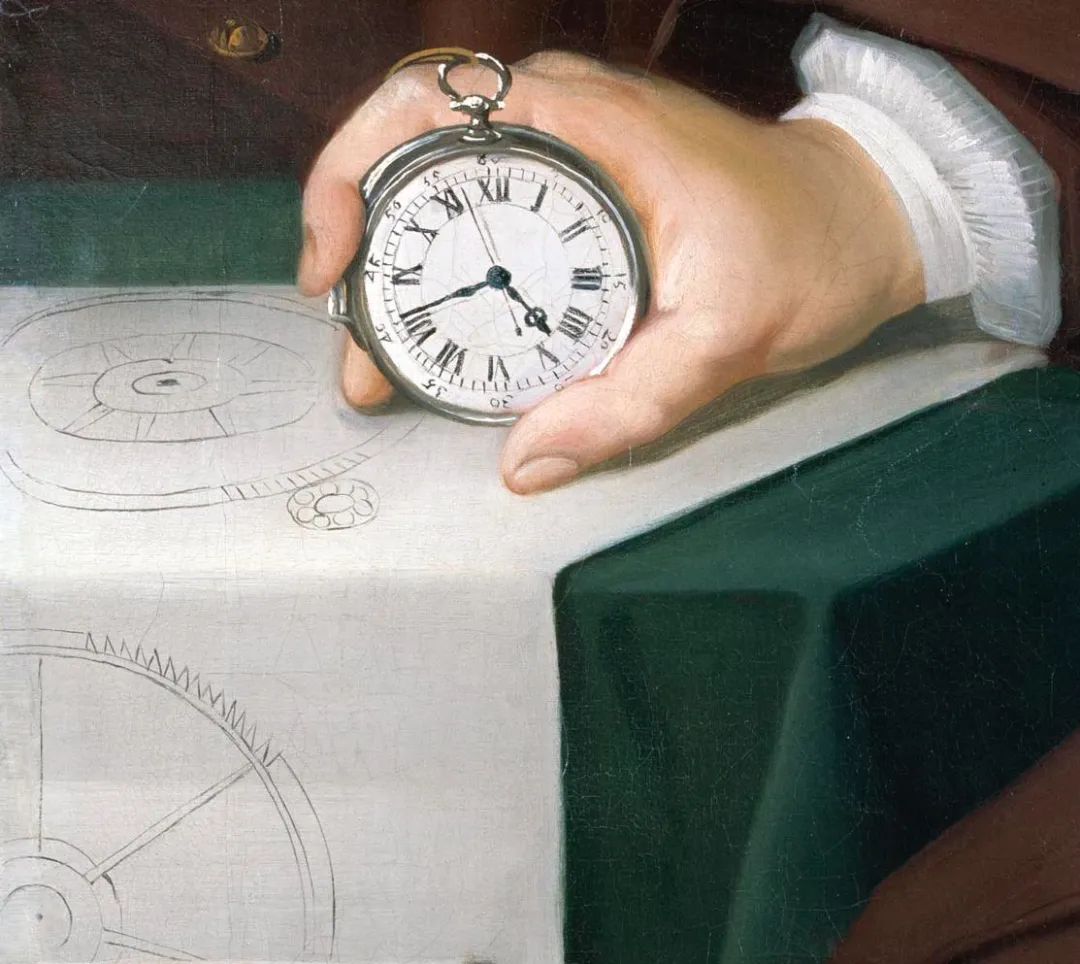

约翰·哈里森(John Harrison),是一个木匠和钟表匠。在他于1776 年去世之前的 40 年里,他开发了一系列越来越精确的时钟来确定海上航行的经度,这些钟现在都保留在格林尼治天文台。

1759 年,第 4 口钟 H4 在远征牙买加的 81 天惊涛骇浪的航海中只有 5 秒的误差。哈里森做出来的航海钟的准确度完全超出了经度局的想象,但它的价格也不菲。而经度局真正想要的是一个“实用的解决方案”。经度局只同意把奖金中的一部分授予哈里森,总计一万英镑。在国王乔治三世的坚持下,哈里森才领到全额奖金。坊间为了增加戏剧性,常见的故事版本是哈里森解决了经度问题,但被官方科学机构轻视,比如由牛顿的学生们所构成的主流学术界。

事实上没有证据能够表明哈里森当时在现实层面解决了经度问题,之后很长一段时期,哈里森的航海钟的成本都超过了当时一艘战舰的成本。但他的工作至少表明,用时间来解决经度问题是可能的。

约翰·哈里森研制的H4航海钟

而今天,我们可以带着走的钟表都是从哈里森航海钟原型演化来的。经过两百多年的努力,到 2018 年美国的国家标准局所制造的光钟,可以通过光波频率的比对把测量时间的误差降低到 197 亿年差 1 秒。

(以上内容整理自《人工智能之不能》,版权归作者及本书所有,转载请务必注明作者及作品出处。)

展开全文