文博时空 作者 翟德芳 不久前,我开启了策划已久的东北访古之行。此行要重点探访的,是红山文化及其祭坛、玉器溯源以及东北的古代民族文化遗迹等。出行的第一站是承德,这里先向大家介绍一下承德的外八庙,算是访古大餐的前菜。

何谓外八庙?

提到承德,人们耳熟能详的是避暑山庄,但我却认为,就古代建筑而言,比起避暑山庄那与故宫、颐和园近似的官式楼台亭阁,外八庙无疑更值得认真观赏。

所谓“外八庙”,是清代前期(康熙至乾隆时期)陆续修建的一个规模庞大的寺庙群,是凝聚了汉、蒙、藏等多民族建筑风格和艺术的古建筑宝库。它们分布在承德避暑山庄外东面和北面,像众星拱月般围绕着避暑山庄。山庄是皇权的象征,这些代表着不同民族的庙宇建筑,则象征着国家的统一、民族的团结。

“外八庙”实际上不只8座庙。这里原有寺庙 12 座,因为分为八处管理,且地处塞外,所以叫外八庙。现在尚存的为七座,即普宁寺、安远庙、普乐寺、普陀宗乘寺、须弥福寿之庙、溥仁寺、殊象寺,其中以前五座更为出色。在外八庙,我们可以看到西藏布达拉宫的气势、扎什伦布寺的雄奇、五台山殊象寺的风采、伊犁固尔扎庙的身影,更可以看到世界最大的木制佛像——千手千眼观世音菩萨,可以说,这里汇集了蒙新青藏各地的建筑精华。

普陀宗承之庙远眺

我曾经多次来承德,也曾两次观览外八庙诸寺,这次因为时间有些赶,就走马观花,为您简述外八庙的佳处。

普陀宗乘之庙

普陀宗乘之庙始建于乾隆三十二年(1767 年),四年后建成,是“外八庙”中规模最大的一座庙宇,因仿拉萨布达拉宫而建,俗称“小布达拉宫”。寺庙内大小建筑约 60 处,殿堂楼宇依山临水,巧用地势,布局灵活而不失庄严。主体建筑大红台通高 43 米,台中央的万法归一殿是主殿,殿顶用鎏金鱼鳞铜瓦覆盖,富丽堂皇,极其雄伟壮观。底部则因三层群楼合围,光照对比鲜明,形成肃穆的气氛,是宗教建筑上的瑰宝。

普陀宗承之庙的五塔门

进入寺庙,过五孔石桥,跨狮子沟,到庙前广场,眼前就是白台式山门和一对威武的石狮子。山门内正中为碑亭,碑亭之北为五塔门,门上建形式色彩各异的喇嘛塔 5 座,代表佛教密宗等五派。门前有石象一对,是佛教的大乘派的象征。

普陀宗乘之庙的主体建筑大红台下部为基座,称大白台,全用花岗岩大条石砌筑,白灰抹面,占地面积约万余平方米,高 18 米。白台正立面以红灰抹成三层藏式盲窗。大红台高 25 米,墙面从下到上列窗七层,上六层为真假藏式盲窗,最下一层为汉式横长方形窗。红墙正中自下而上有琉璃佛龛六个,均饰以黄紫相间的琉璃幔帐,内置琉璃佛像。红台上周砌女儿墙,墙上嵌黄琉璃佛龛,龛内置琉璃佛像。墙顶中央又置琉璃八宝、喇嘛塔。台顶女儿墙转角部分安置宝瓶,上插铁旗。白台东有藏式的文殊胜境殿,西有汉式琉璃垂花装饰的千佛阁。

大白台与大红台

大红台最上的中心建筑是万法归一殿,是供清帝和各少数民族上层人物顶礼膜拜的地方。其周围有洛迦胜境殿、三界亭、慈航普渡亭等。这些殿亭,形式各殊,高低错落,殿顶都用銮金鱼鳞铜瓦覆盖,在蓝天、白云之下,与红台、白台交相辉映,极其雄伟壮观。

万法归一殿的檐角

安远庙

安远庙俗称伊犁庙,位于避暑山庄东北、普宁寺和普乐寺之间,清乾隆二十九年(公元 1764 年)仿新疆伊犁固尔扎庙形制而建。因庙宇中心建筑普度殿为方形,俗称“方亭子”。

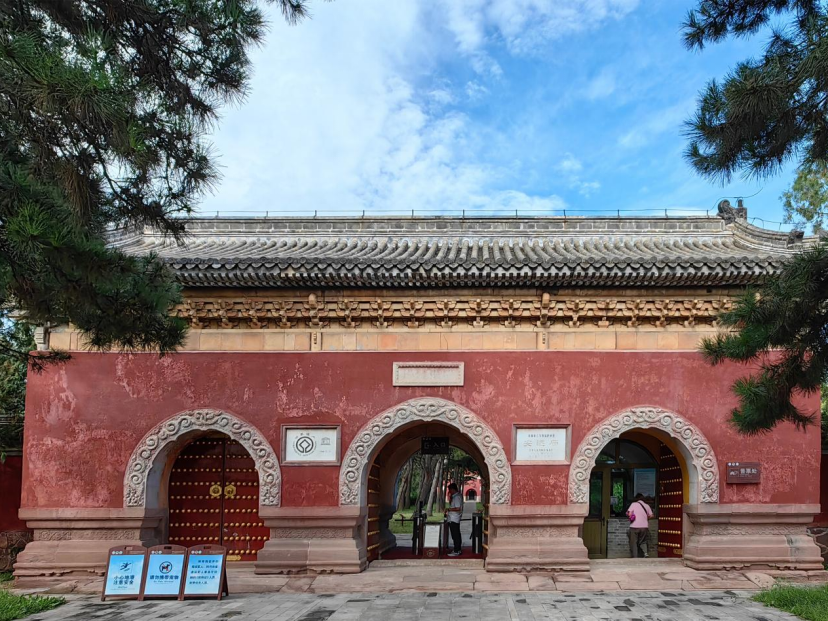

安远庙的山门

安远庙平面布局呈长方形,寺内分三进院落。一进为山门,门内是一片广阔的场地,南北各有五间配殿。二进院落以汉、藏结合的平台门为始。三进院落由 70 间廊房卫护正中的主体建筑普度殿,是蒙古族寺庙中常见的“都纲法式”。普渡殿外观四层,实际三层,顶部为八角形藻井,中塑盘龙衔珠图案。殿内四壁一、二、三层分别以白、绿、红色为主调画满了以《佛国源流》和神佛战胜“八可畏”为主要内容的壁画。一楼供奉木雕主尊绿度母。二楼供三世佛和六大菩萨。三楼供大威德金刚。普渡殿以黑琉璃瓦覆顶,这种做法在皇家建筑群中极为罕见。

安远庙普渡殿

在外八庙中,安远庙的规模远比不上其它寺庙,但它打破了汉式寺庙坐北朝南的“伽蓝七堂”的传统建筑布局,保留了新疆固尔扎庙的民族风格,又融进汉、藏民族的建筑精华,因而显得别具一格,引人瞩目。

须弥福寿之庙

须弥福寿之庙位于避暑山庄之北,普陀宗乘之庙以东。清乾隆四十五年(1780)仿西藏日格则扎什伦布寺而建,须弥福寿是藏语“扎什伦布”的汉译。乾隆帝七十寿辰时,班禅额尔德尼专程来贺,乾隆为其建此寺。

须弥福寿之庙的琉璃牌坊

寺庙布局因山就势,错落有致,平面呈长方形,周围石墙环绕。建筑群前部由五孔石桥、山门、碑亭、琉璃牌坊组成,琉璃牌坊正北即是该庙主体建筑大红台。大红台中心为主殿妙高庄严殿,殿顶覆盖的鱼鳞状鎏金铜瓦共用去 15000 两黄金,殿脊匍匐的八条鎏金铜龙均重约一吨。殿内正中供奉宗喀巴,稍北供奉释迦牟尼。六世班禅曾在此为乾隆讲经。

须弥福寿之庙的妙高庄严殿

大红台内部有围楼三层,共 400 余房间,内均置佛像。楼内西北角有木梯达屋顶平台。平台四角各建方顶小殿一座。北边角殿后部为金贺堂、万法宗源组成的藏式院落。大红台北为吉祥法喜殿,东有东红台,不过生欢喜心等建筑是后建的。再往北,在山巅上建有琉璃宝塔。

妙高庄严殿内的唐卡

须弥福寿之庙的整体布局富于韵律性,以藏式建筑为主,其主要建筑沿中轴线左右对称分布,建筑手法与平面布局又明显带有汉式寺院建筑特点,做到了藏汉风格的和谐统一。

普乐寺

普乐寺位于避暑山庄东北、安远庙之南,建于清乾隆三十一年(1766 年)。由于当时西北各民族与清廷关系日益密切,巴尔喀什附近的哈萨克族和葱岭以北的布鲁特族经常派代表朝觐,因此为他们建此寺。因为其主体建筑旭光阁仿天坛祈年殿形式,所以被称为“圆亭子”。

寺庙的建筑布局分前后两部,前部由山门至宗印殿,是汉族寺庙的传统形式。单檐歇山顶山门内,有钟鼓楼、天王殿、宗印殿等建筑。宗印殿是正殿,重檐歇山顶,殿脊用彩色琉璃瓦拼合成云龙图案,正中有大型琉璃宝塔。殿内供释迦尼佛、药师佛、阿弥陀佛。

普乐寺坛城

后半部藏式主体建筑称经坛,是集会讲道祭祀之所。坛城有城墙三重,第二重墙上四角和四面正中各有一座琉璃喇嘛塔。再上为平台,上筑旭光阁,阁顶有大型圆形斗八藻井,其上的二龙戏珠制作精美,有极高的艺术价值。

普乐寺坛城顶上的藻井

普宁寺

普宁寺位于避暑山庄之北。因寺内的巨大木雕佛像,又称“大佛寺”。建于清乾隆二十年(1755 年)。这里是西藏、蒙古诸部与清王朝在宗教与政治方面直接联络的主要场所。六世班禅朝拜皇帝时在此下榻,蒙古族喇嘛教领袖哲不尊丹巴图克图以及诸部王公也都定期来普宁寺朝拜。

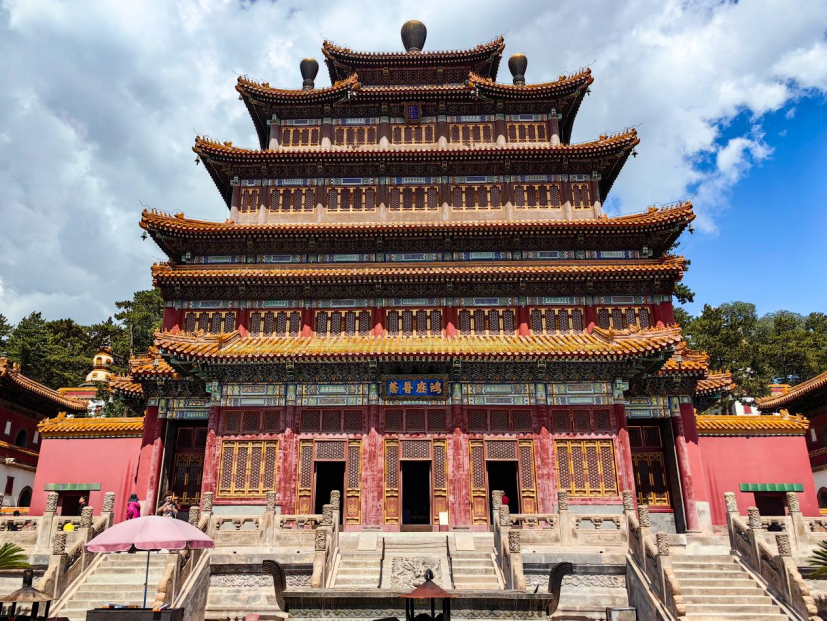

普宁寺大乘之阁

普宁寺是典型的汉藏合璧式的寺庙,平面布局严谨,以大雄宝殿为界,分为前后两部分,前部是汉族寺庙的伽蓝七堂式布局,后部是藏式,仿西藏三摩耶庙的形式修建。主体建筑大雄宝殿为双层歇山式,称为“九脊十龙”殿,内供三世佛与十八罗汉像,周围壁画环绕。寺内的大乘之阁高 36.75 米,外观正面六层重檐,阁内的千眼千手观音菩萨立像高 22.23 米,用松、柏、榆、杉、椴五种木材雕成,是我国现存最大的木雕像之一。

木雕千手千眼观音立像

溥仁寺和殊像寺

清康熙五十二年(1713 年),诸蒙古王公为庆贺康熙帝 60 寿辰,在承德避暑山庄外建寺作庆寿盛会之所,遂有溥仁、溥善二寺。溥善寺早已荒废,今仅存溥仁寺。溥仁寺建筑形制为汉族庙宇的“伽蓝七堂”式,山门内主轴线上依次布置天王殿、慈云普阴殿、宝相长新殿,四周有护墙环绕,不接待游客。

溥仁寺山门

殊像寺位于避署山庄北、普陀宗乘之庙西侧,始建于乾隆三十九年(1774 年),乃仿五台山殊像寺而建,为典型的汉式寺院。

殊象寺山门

寺内喇嘛皆为满族,供奉主神为文殊菩萨,乾隆常从避暑山庄西北门来寺拈香礼佛,故有“乾隆家庙”之称。寺内正殿为会乘殿,殿内居中供文殊菩萨,观音菩萨与普贤菩萨位于左右。今时因殊像寺隐于民舍之中,故游人极少光临。

图片 | 翟德芳

排版 | 小谢

设计 | 子彤