要点:

●工业增加值增速稳中略降,政策支持成主要支撑撑

●政策推动,消费额增速小幅上行

●中、西部地区投资企稳,支撑全部投资走势平稳

●外部环境大变局下,贸易国别结构变化显著

●高基数效应,PPI降幅扩张

●新增社融边际提升,政府债券依然是重要支撑

●展望未来:稳增长政策持续发力,经济复苏继续

内容提要

外部高关税冲击全球经济,“稳增长”政策全面发力,推动高质量经济走势平稳。5月,高技术制造业和装备制造业继续领跑,凸显中国工业经济向高质量发展的动能。国内外宏观大背景下,需求端有待进一步修复,表现为总量相对不足,内部走势分化。东、西部地区投资走势分化,西部触底反弹,带动全部投资增速上涨;国别贸易分化显著,中美贸易收缩的同时,中欧贸易往来增加。面对复杂多变的国际形势,政策组合出击,经济内生动力修复继续。

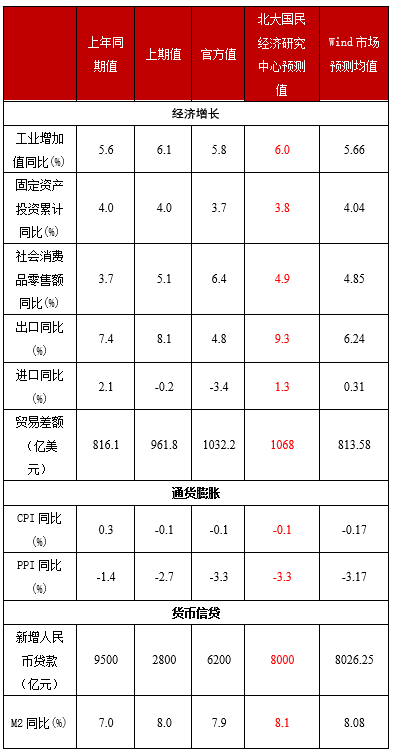

供给端

工业增加值:2025年5月,中国规模以上工业增加值同比实际增长5.8%,较4月的6.1%小幅回落,但仍保持稳健增长,略超市场预期。积极的财政与货币政策以及相对稳定的出口市场共同支撑了工业产出。高技术制造业和装备制造业继续领跑,凸显中国工业经济向高质量发展的动能。然而,房地产市场低迷、全球地缘政治不确定性以及原材料价格波动对工业增长构成一定制约。

需求端

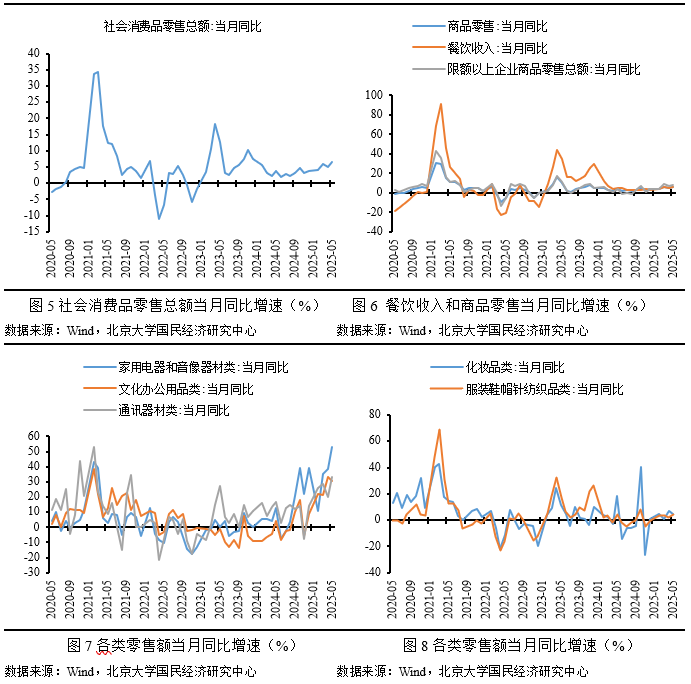

消费方面:2025年5月,社会消费品零售总额同比增长6.4%,较前月上涨1.3个百分点,消费额增速小幅上涨,这主要得益于政策推动。消费内生动力依然相对不足,有待“稳收入、稳就业”政策进一步推动。受政策效应推动,办公用品、通讯设备、家电消费额大幅增长。当前整体消费仍处于底部徘徊,仍需进一步稳定就业、收入预期推动消费可持续上涨。

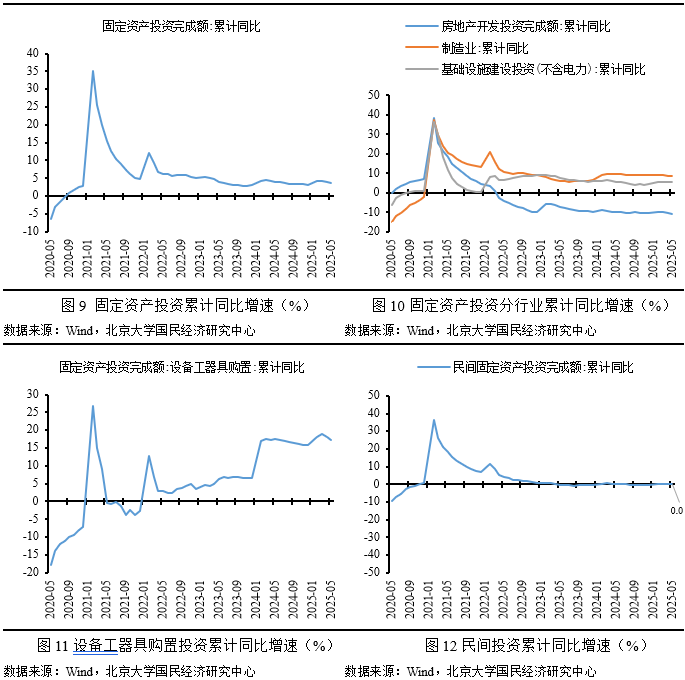

投资方面:2025年1-5月,全国固定资产投资同比增长3.7%,较1-4月下降0.3个百分点,房地产投资持续下滑,全部投资增速难以快速企稳。分区域来看,中部、西部地区投资触底反弹,带动固定资产投资增速上行,但占比最大的东部低于依然位于投资增速的下行区间,是拉低固定资产投资增速的主要因素。

出口方面:2025年5月,出口总额3161.0亿美元,同比增长4.8%,较前月下降3.3个百分点,高基数效应影响,出口额增速小幅下行。4月以来,美国政府高关税冲击全球市场,国家间贸易制裁、限制升级,在全球外部环境大变局的背景下,中国对美国出口额大幅下降的同时,中欧重启“电动车”谈判,并全面取消相互交往限制,中国对欧盟出口额增速大幅上涨。具体出口商品方面,一方面,服装、鞋帽、箱包、玩具等传统商品出口额继续下滑;另一方面,高技术产品、机电产产品、医疗仪器及器械、汽车等技术含量相对较高的商品出口额相对快速增长,尤其是集成电路、汽车(包括底盘)出口额增速上涨显著。

进口方面:2025年5月,进口总额2128.8亿美元,同比增长-3.4%,降幅较前月扩大3.2个百分点,进口额增速继续低位前行。中国国内经济结构调整依旧,对传统大宗商品的需求减少,叠加外部环境愈发复杂,使得5月进口额增速继续同比负增长,在底部徘徊。日内瓦会谈后,尽管中美间超高关税问题得以缓解,但中美贸易额继续收缩,5月中国从美国进口降幅进一步扩大,与之相对,中国从欧盟进口额降幅却收窄明显。

价格

CPI:2025年5月,CPI同比增长-0.1%,与前月持平;环比增长-0.2%,较前月下降0.3个百分点。居民消费品供给相对充足,CPI增速继续低位前行。非食品消费品价格增速持续下降是当前的主要拉低因素,这主要受居民有效需求不足影响;另外,当前居民消费品制造增长较快,供给充足进一步压低了居民非食品消费品价格增速。

PPI:2025年5月,PPI同比下跌3.3%,降幅较前月扩张0.6个百分点;环比下降-0.4%,降幅与前月持平,高基数效应促使PPI降幅进一步扩大,受国际大宗商品价格下降的输入性传导影响,反映出当前全球总需求不足,叠加国内经济结构调整继续,PPI增速长期底部区间逗留。

货币金融

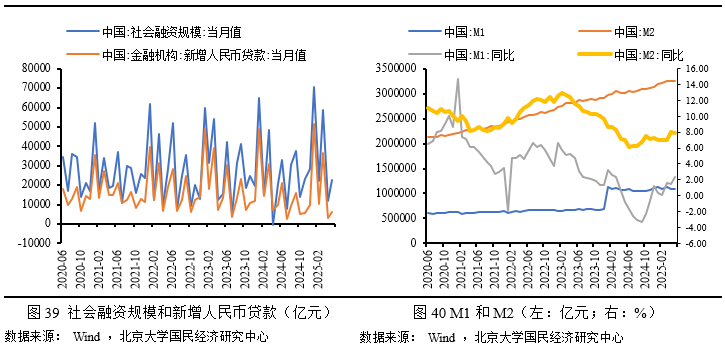

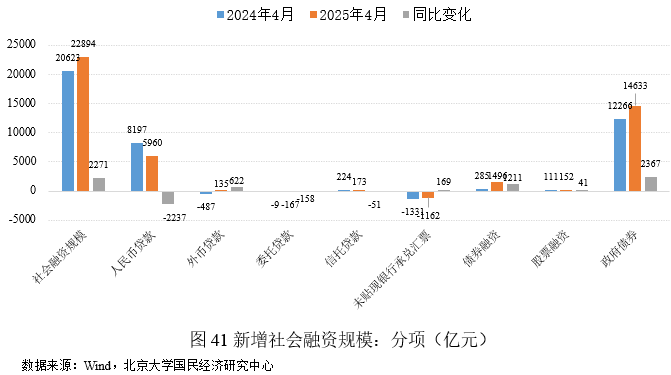

社会融资:2025年5月,中国新增社会融资规模为22894亿元,较2024年5月的20623亿元同比增加2271亿元,增幅约11.0%。这一增量高于市场预期,反映出在稳增长政策持续发力下,金融对实体经济的支持力度保持稳定,但企业债券融资和表外融资表现疲软,融资结构优化仍需进一步推进。政府债券融资是社融增长的主要驱动力,显示财政政策的效应正在显现。

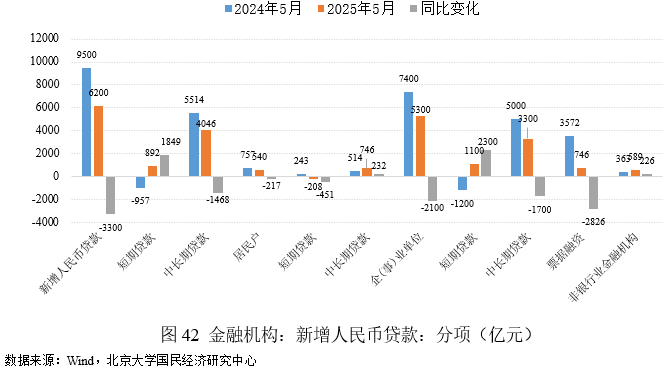

人民币贷款:2025年5月中国金融机构新增人民币贷款为6200亿元,较2024年5月的9500亿元同比减少3300亿元,降幅约34.7%。尽管信贷增量低于去年同期,但较2025年4月的2800亿元环比显著回升,反映出实体经济融资需求在政策支持下有所恢复。短期贷款由负转正,中长期贷款保持温和增长,企事业单位贷款表现平稳,而居民户贷款需求依然偏弱,票据融资规模有所回落。

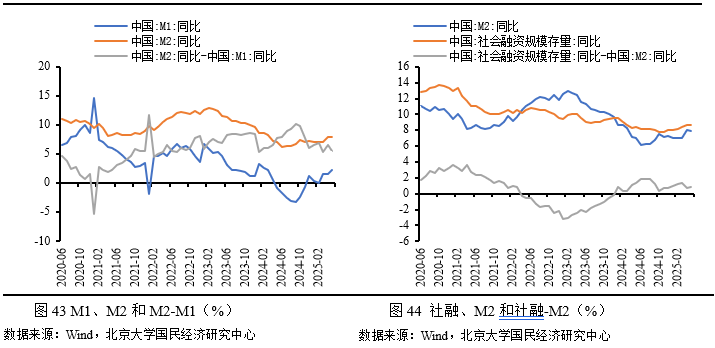

M2:2025年5月末,狭义货币(M1)余额为1089100亿元,同比增长2.3%,较4月的1.5%上升0.8个百分点,反映企业活期存款有所增长,经济活跃度温和改善。广义货币(M2)同比增长7.9%,较4月的8.0%略降0.1个百分点,显示货币供应保持稳定。M2与M1同比增速差收窄至5.6%,较4月的6.5%下降0.9个百分点,表明企业资金流动性略有改善,但投资意愿依然谨慎。社会融资规模存量同比增速为8.7%,较M2增速高0.8个百分点,与4月持平,显示社融对实体经济的支持力度持续稳健,但经济内生动力仍显不足。

正 文

工业增加值部分:工业增加值增速稳中略降,政策支持成主要支撑

2025年5月,中国规模以上工业增加值同比实际增长5.8%,较4月的6.1%小幅回落,但仍保持稳健增长,略超市场预期。积极的财政与货币政策以及相对稳定的出口市场共同支撑了工业产出。高技术制造业和装备制造业继续领跑,凸显中国工业经济向高质量发展的动能。然而,房地产市场低迷、全球地缘政治不确定性以及原材料价格波动对工业增长构成一定制约。

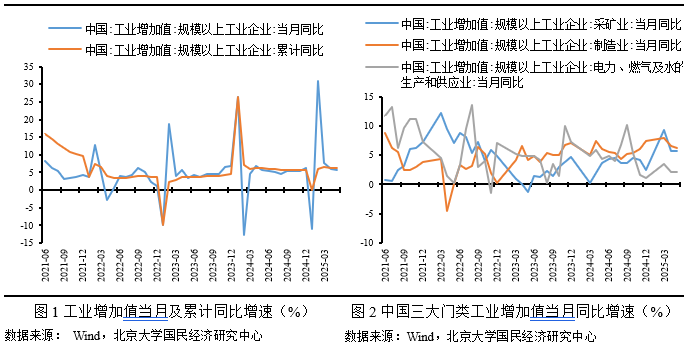

分行业:制造业稳定,采矿业增速持平

5月采矿业增加值同比增长5.7%,与4月持平,略低于整体工业增速。地方政府专项债发行节奏保持高位,叠加基建投资的持续推进,支撑了煤炭、金属矿等上游原材料需求。近期国际能源价格波动趋于稳定,但国内环保政策趋严对中小采矿企业的生产成本形成一定压力。

制造业增加值同比增长6.2%,略高于整体工业增速。5月制造业PMI为49.5%,虽处于荣枯线以下,但生产分项指数为50.7,显示生产活动保持韧性。促消费政策(如新能源汽车购置补贴、家电以旧换新)持续发力,消费品制造业(如家电、轻工产品)表现稳健。出口方面,5月出口金额同比增长4.8%,支撑了电子信息、机械设备等出口导向型行业的生产。然而,房地产市场低迷继续拖累建材、钢铁等产业链,原材料价格上涨对制造业利润率形成压力。

电力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长2.2%,略高于4月的2.1%,但仍低于整体增速。温和的气候条件和工业用电需求的季节性波动导致增速偏低。超长期特别国债支持的绿色能源项目(如风电、光伏)为行业提供长期增长动力,但短期内原材料价格波动对生产成本构成挑战。随着夏季用电高峰临近,预计该行业增速将在6月有所回升。

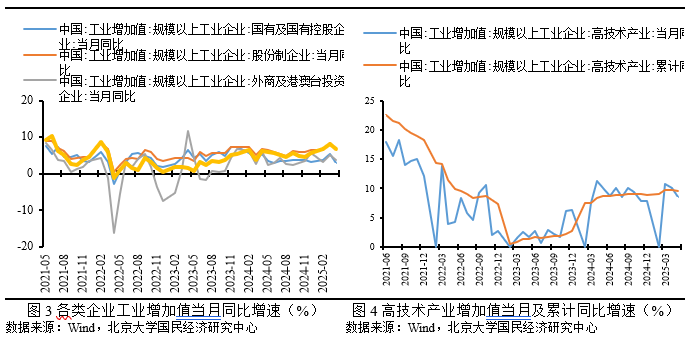

分经济类型:市场化主体活力凸显

国有及国有控股企业增加值同比增长3.8%,低于整体增速。国企在能源、基建等领域的稳定作用得益于专项债提速发行,但其增速偏低反映出市场化活力不足。房地产相关产业链低迷对部分国企上下游业务形成拖累,叠加高基数效应,国企增长动能受限。

股份制企业增加值同比增长6.3%,高于整体增速。混合所有制改革释放的活力、央行降准提供的流动性支持以及消费品和制造业领域的快速响应能力,共同推动其稳健增长。原材料价格波动对中小股份制企业的成本控制构成挑战,但其灵活的市场策略有效缓解了外部压力。

外商及港澳台投资企业增加值同比增长3.9%,与4月持平,低于整体增速。5月出口同比增长4.8%,叠加全球供应链的区域化调整,支撑了外资企业在电子、机械等领域的生产。但美元走强、中美利差扩大以及地缘政治紧张局势抬高了融资成本,可能抑制出口需求,限制外资企业进一步扩张。

私营企业增加值同比增长5.9%,高于整体增速。在消费导向领域(如电子信息、轻工业)的灵活性,结合促消费政策和出口赶单效应,释放了强劲增长动能。中小私营企业面临原材料价格上涨和全球供应链调整的成本压力,但央行定向再贷款等政策有效缓解其融资约束。

此外,高技术制造业增加值同比增长8.6%,显著高于整体工业增速,展现出强劲的创新动能。新能源汽车、工业机器人和高端装备制造表现突出,产量分别同比增长约28%和12%。央行再贷款工具降低企业融资成本,财政支持的研发投入进一步推动技术升级和产业链优化。装备制造业增加值同比增长9.0%,受益于基建投资和制造业升级需求。然而,美元走强和全球融资成本上升可能削弱外向型高技术企业的出口竞争力,全球供应链调整对成本管理提出更高要求。

消费部分:政策推动,消费额增速小幅上行

2025年5月,社会消费品零售总额同比增长6.4%,较前月上涨1.3个百分点,政策推动,消费增速小幅上涨。消费内生动力依然相对不足,有待“稳收入、稳就业”政策进一步推动。

4月以来,美国政府的超高关税政策对全球经济产生冲击,外部环境趋紧,对中国国内居民就业、收入预期产生影响,抑制消费增速快速上涨。3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《提振消费专项行动方案》,提出“以增收减负提升消费能力”的同时,又表示“加大消费品以旧换新支持力度”,“两新”扩围切实推进消费增长。在此背景下,当前具体消费品消费呈现出走势分化的格局。

从具体消费品类型来看,5月,限额以上单位的体育娱乐用品类、家用电器和音像器材类、文化办公用品类、通讯器材类消费额增速相对较高,分别为28.3%、53.0%、30.5%、33.0%,分别高于社会消费品零售总额增速21.9、46.6、24.1、26.6个百分点。以上商品多为“以旧换新”和国家补贴范围之内的商品,其较高的消费额增速主要是受政策效应推动所致。

相对而言,服装、化妆品等不在政策补贴范围内的日常消费品的消费额增速依然低位徘徊。1-5月份,限额以上单位的服装鞋帽针纺织品类、化妆品、饮料类、中西药品类消费额则分别同比增长3.3%、4.1%、0.2%、1.8%,均低于社零增速,反映出当前消费内生动力依然相对不足,有待进一步改善。

与历史数据相比,当前消费额增速依然位于低位,消费增速上行根本上依然取决于收入增速的上涨以及就业的稳定。一季度,全国居民人均可支配收入同比增长5.5%,尽管较2024年上涨0.2个百分点,但依然低于2019年同期3.2个百分点。保证消费增速可持续稳定上涨,居民收入增速有待进一步提高。

投资部分:中、西部地区投资企稳,支撑全部投资走势平稳

2025年1-5月,全国固定资产投资同比增长3.7%,较前期下降0.3个百分点,投资增速小幅下行。其中,一、二、三产投资增速分别下降4.8、0.3、0.2个百分点;基建投资同比增长5.6%,较前期下降0.2个百分点,房地产投资进一步下降,降幅较1-4月下降0.4个百分点。

与1-4月相比,尽管1-5月东部、中部、西部、东北地区的投资增速均有不同程度的下滑,但与2024年同期相比,可以看出西部地区投资增速上涨明显,中部地区投资也出现了触底反弹的信号。与之相对,占比较大的东部地区的投资增速依然处于下滑区间,是拉低当前投资增速的主要因素。1-5月,东部、中部、西部地区固定资产投资同比增长0.5%、4.5%、4.9%,分别较2024年1-5月上涨-3.2、0.4、4.7个百分点。

调结构方面,1-5月,高技术产业中,信息服务业、计算机及办公设备制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业投资增长较快,分别高于全部投资41.4、24.2、21.7个百分点。

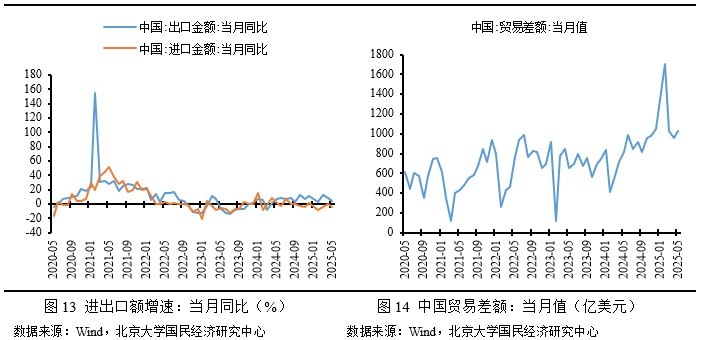

进出口部分:外部环境大变局下,贸易国别结构变化显著

2025年5月,按美元计价,中国进出口总额5289.8亿美元,同比增长1.3%。其中,出口总额3161.0亿美元,同比增长4.8%;进口总额2128.8亿美元,同比增长-3.4%;贸易顺差1032.2亿美元。总体来看,受美国政府高关税政策冲击,全球贸易波动,进出口总额增速下降,尤其是与美国的贸易总额继续大幅下降,5月中美贸易总额同比增长-30.7%,降幅较4月扩大11.5个百分点。

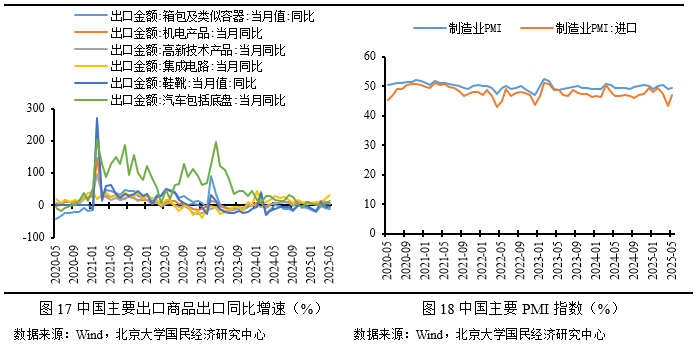

出口方面,2025年5月,出口总额3161.0亿美元,同比增长4.8%,较前月下降3.3个百分点,高基数效应影响,出口额增速小幅下行。4月以来,美国政府高关税冲击全球市场,国家间贸易制裁、限制升级,在全球外部环境大变局的背景下,中国对美国出口额大幅下降的同时,中欧重启“电动车”谈判,并全面取消相互交往限制,中国对欧盟出口额增速大幅上涨。具体出口商品方面,一方面,服装、鞋帽、箱包、玩具等传统商品出口额继续下滑;另一方面,高技术产品、机电产产品、医疗仪器及器械、汽车等技术含量相对较高的商品出口额相对快速增长,尤其是集成电路、汽车(包括底盘)出口额增速上涨显著。

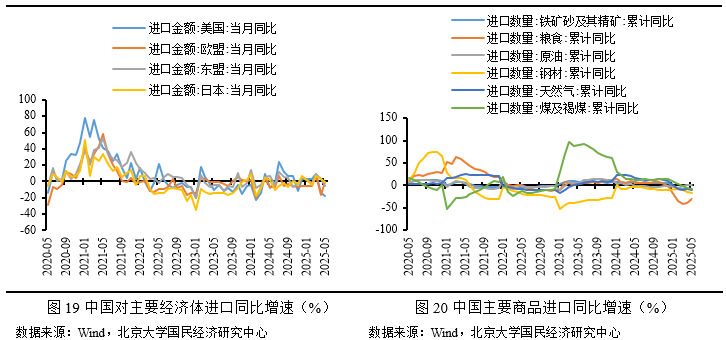

进口方面,2025年5月,进口总额2128.8亿美元,同比增长-3.4%,降幅较前月扩大3.2个百分点,进口额增速继续低位前行。中国国内经济结构调整依旧,对传统大宗商品的需求减少,叠加外部环境愈发复杂,使得5月进口额增速继续同比负增长,在底部徘徊。日内瓦会谈后,尽管中美间超高关税问题得以缓解,但中美贸易额继续收缩,5月中国从美国进口降幅进一步扩大,与之相对,中国从欧盟进口额降幅却收窄明显。

高基数效应,出口额增速小幅下行

2025年5月,出口总额3161.0亿美元,同比增长4.8%,较前月下降3.3个百分点,高基数效应影响,出口额增速小幅下行。4月以来,美国政府高关税冲击全球市场,国家间贸易制裁、限制升级,在全球外部环境大变局的背景下,中国对美国出口额大幅下降的同时,中欧重启“电动车”谈判,并全面取消相互交往限制,中国对欧盟出口额增速大幅上涨。4月11日,中国与欧盟宣布重启电动车关税谈判;5月6日,中国与欧盟同步宣布,全面取消自2020年以来实施的立法机构交往限制措施。具体出口商品方面,一方面,服装、鞋帽、箱包、玩具等传统商品出口额继续下滑;另一方面,高技术产品、机电产产品、医疗仪器及器械、汽车等技术含量相对较高的商品出口额相对快速增长,尤其是集成电路、汽车(包括底盘)出口额增速上涨显著。

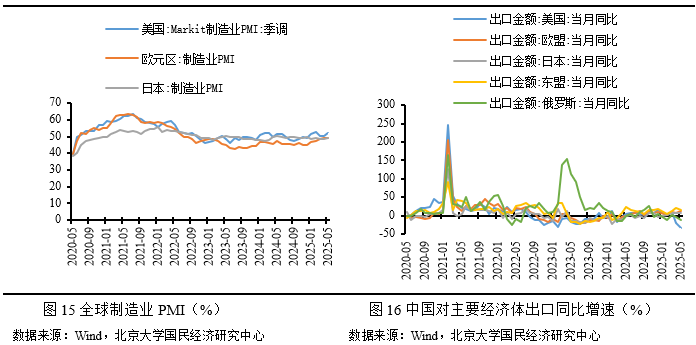

外部需求方面,在主要出口伙伴国中,尽管5月美国、欧盟、日本制造业PMI均较前月有所上行,但实际经济走势却表现出不同的波动。5月美国Markit制造业PMI终值为52.0,高于前月,但其5月ADP就业人数增3.7万人,是2023年3月以来最小增幅,劳动力市场表现出疲软迹象;5月日本制造业PMI为49.4,高于前月的48.7,依然位于荣枯线以下,且实际工资继续同比负增长,通胀率依然相对较高;5月欧元区制造业PMI为49.4,高于前月49.0,尽管依然位于荣枯线以下,但2025年以来欧盟的PMI均值明显高于2024年上半年均值。

从国别出口看,5月中国对美国、欧盟、东盟出口额当月同比增速分别为-34.52%、12.02%、14.84%,分别较前期上涨-13.49、3.75、-5.96个百分点,中国对美国出口额继续大幅下降,对欧盟、东盟的出口额却上涨显著。受高基数效应影响,本月中国对东盟出口额增速小幅下降,但依然保持“两位数”增长;5月中国对欧盟出口额增长显著,其中对德国、法国的出口额分别同比增长21.51%、24.09%;另外,5月中国对英国出口也保持高速增长,为15.6%。

从具体出口商品看,传统优势产业出口额继续下滑,高技术产业出口则相对继续上行。5月,箱包及类似容器、鞋靴出口额继续下降,分别同比增长-10.3%、-5.2%,其中鞋靴出口额已连续两年同比负增长。中国出口机电产品1891.93亿美元,占中国出口总额的59.85%,仍在中国出口中占主导地位,同比增长7.2%。其中,出口集成电路168.58亿美元,同比增长33.4%,较前月上涨13.2个百分点。高新技术产品出口为742.96亿美元,同比增长4.88%,汽车(包括底盘)出口119.91亿美元,同比增长13.7%。

国内产业结构调整,进口额增速继续低位前行

2025年5月,进口总额2128.8亿美元,同比增长-3.4%,降幅较前月扩大3.2个百分点,进口额增速继续低位前行。中国国内经济结构调整依旧,对传统大宗商品的需求减少,叠加外部环境愈发复杂,使得5月进口额继续同比负增长,在底部徘徊。日内瓦会谈后,尽管中美间超高关税问题得以缓解,但中美贸易额继续收缩,5月中国从美国进口额降幅进一步扩大,与之相对,中国从欧盟进口额降幅却明显收窄。

从国别进口看,中国从美国、欧盟、日本和东盟的进口额分别同比增长-18.13%、-0.05%、-0.84%、-5.27%,分别较前月上涨-4.30、16.41、-3.31、-7.77个百分点。随着美国政府高关税冲击的持续,全球产业链断裂风险加剧,各国间贸易不可持续预期增加,总需求收缩,拉低进口额增速。

从具体商品进口看,大宗商品方面,1-5月铁矿砂及其精矿、原油、煤及褐煤、天然气、钢材的进口量累计同比增速分别为-5.2%、0.3%、-7.9%、-9.5%、-16.1%,与1-4月相比,煤及褐煤、钢材以及天然气的进口量降幅进一步扩大,这主要受国内经济结构调整、房地产市场低产能去化影响。农产品方面,粮食进口累计同比下降29.7%,降幅收窄10.2个百分点。

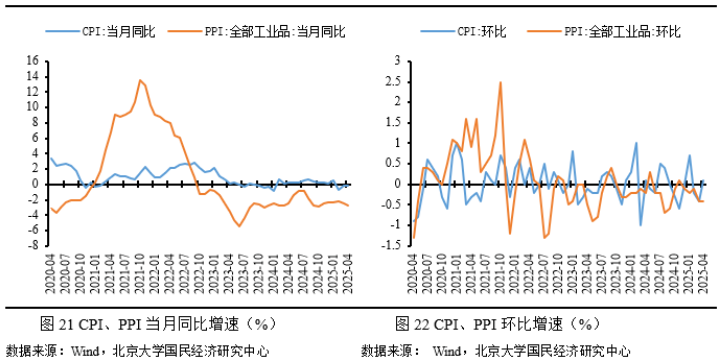

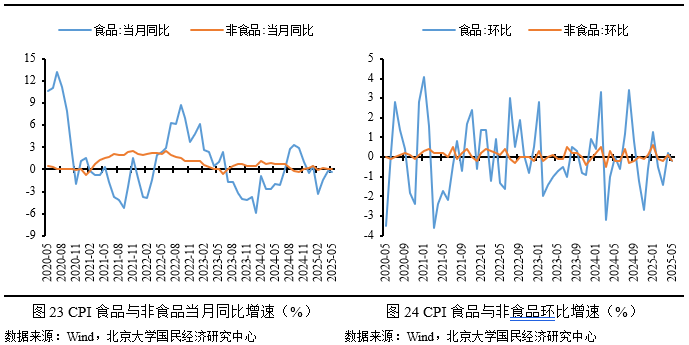

价格部分:高基数效应,PPI降幅扩张

2025年5月,CPI同比增长-0.1%,与前月持平;环比增长-0.2%,较前月下降0.3个百分点。居民消费品供给相对充足,CPI增速继续低位前行。非食品消费品价格增速持续下降是当前的主要拉低因素,这主要受居民有效需求不足影响;另外,当前居民消费品制造增长较快,供给充足进一步压低了居民非食品消费品价格增速。

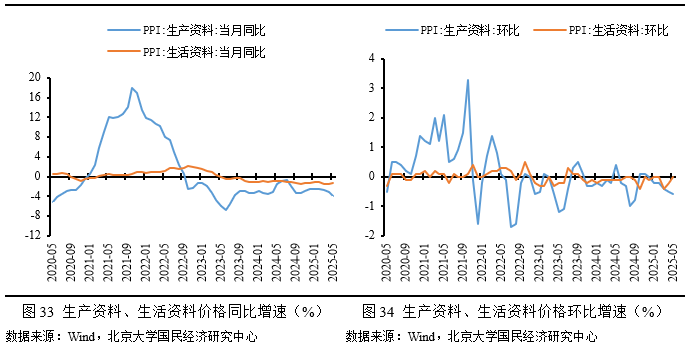

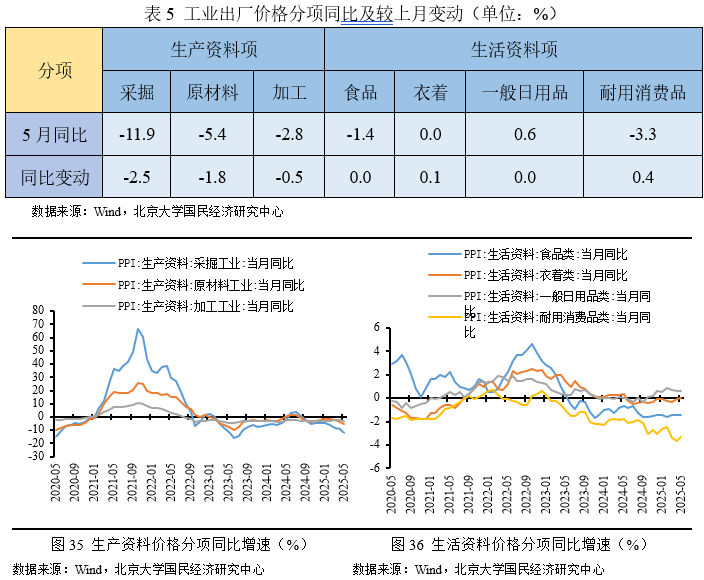

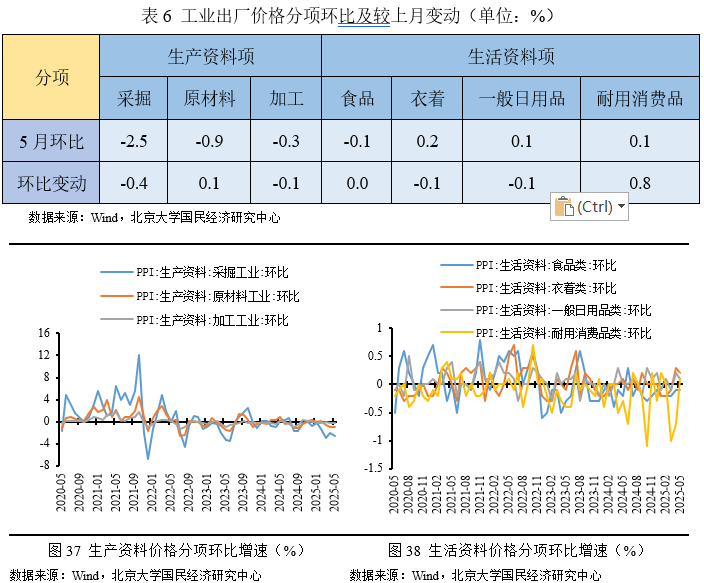

2025年5月,PPI同比下跌3.3%,降幅较前月扩张0.6个百分点;环比下降-0.4%,降幅与前月持平,高基数效应促使PPI降幅进一步扩大,受国际大宗商品价格下降的输入性传导影响,反映出当前全球总需求不足,叠加国内经济结构调整继续,PPI增速长期底部区间逗留。

居民消费品供给充足,CPI增速继续低位前行

2025年5月,CPI同比增长-0.1%,与前月持平;环比增长-0.2%,较前月下降0.3个百分点。居民消费品供给充足,CPI增速继续低位前行。

本月受供给充足影响,居民实物消费品价格增速普遍下滑,与之相对,服务价格增速触底反弹。5月,消费品价格同比增长-0.5%,较4月下降0.2个百分点;服务价格同比增长0.5%,较4月上涨0.2个百分点。与之前不同的是,本月消费品价格增速的下滑普遍的,不仅仅是食品价格增速的下滑,非食品消费品的价格增速也是进一步下滑的,这主要是由于国内消费品供给充足导致的。另外,受国际原油价格传导,本月国内能源价格增速下滑,也是导致非食品价格增速下滑的主要因素之一。5月,剔除能源的工业消费品同比增长0.6%,较4月上涨0.2个百分点。

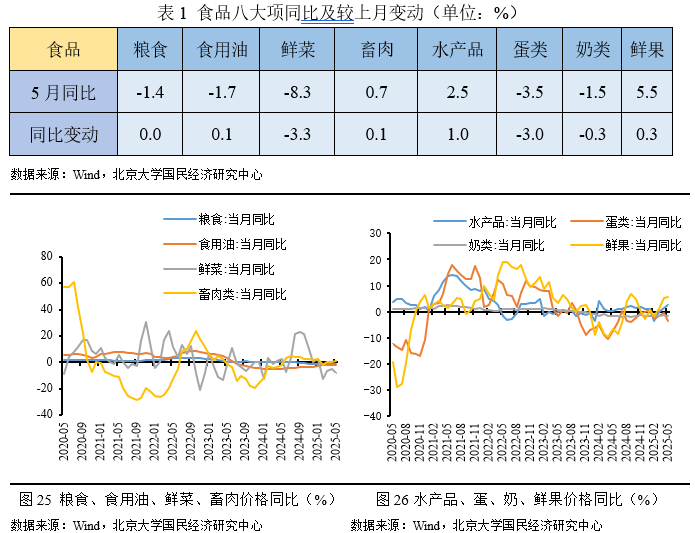

食品项中,从同比看,食品价格增长-0.4%,较前月下降0.2个百分点,食品供给充足,食品价格同比低位前行。总体而言,食品项八大类价格同比分化(2涨、6跌、0持平),其中鲜果同比幅度最大(-8.3%);较上月同比变动分化(4正、3负、1不变),其中鲜果同比变动最显著(-3.3%)。

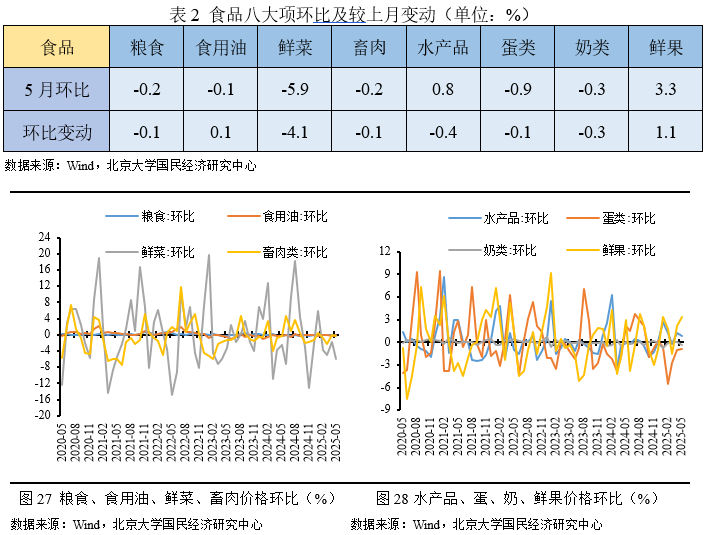

从环比看,食品价格环比增速增长-0.2%,较前月下降0.4个百分点。受季节因素影响新鲜蔬菜大量上市,食品价格环比下降。5月为部分地区仍在休渔期、水果上市初期,导致水产品、鲜果价格季节性上涨;进口量减少使得牛肉价格环比增长。

总体而言,食品八大类价格环比涨跌互现(2涨、6跌、0持平),其中鲜菜环比幅度最高(-5.9%),较上月环比变动分化(2正6负0不变),其中鲜菜环比变动幅度最大(-4.1%)。

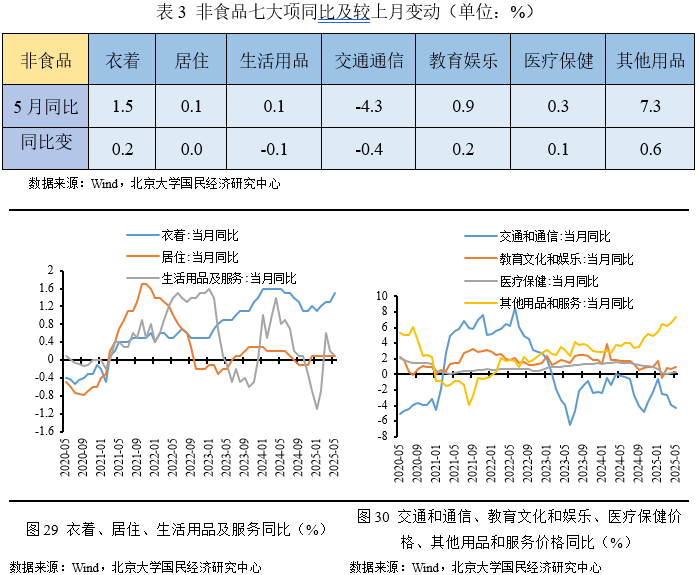

非食品价格与去年同期持平,同比增长0.0%,但服务价格同比增长0.5%,可见非食品消费品价格是同比负增长的。非食品价格增速的持续低迷是拉低当前CPI增速的主要因素,也反映出当前非食品消费品供给充足,相对过剩的局面。

非食品项中,从同比看,非食品价格增长0.0%,与前月持平。其中,服务价格同比增长0.5%,较前月上涨0.2个百分点。

总体而言,非食品七大类价格同比普涨(6涨、1跌、0持平),其中其他用品及服务价格同比幅度最大(7.3%),较上月同比变动分化(4正2负1不变),其中他用品及服务价格同比变动最明显(0.6%)。

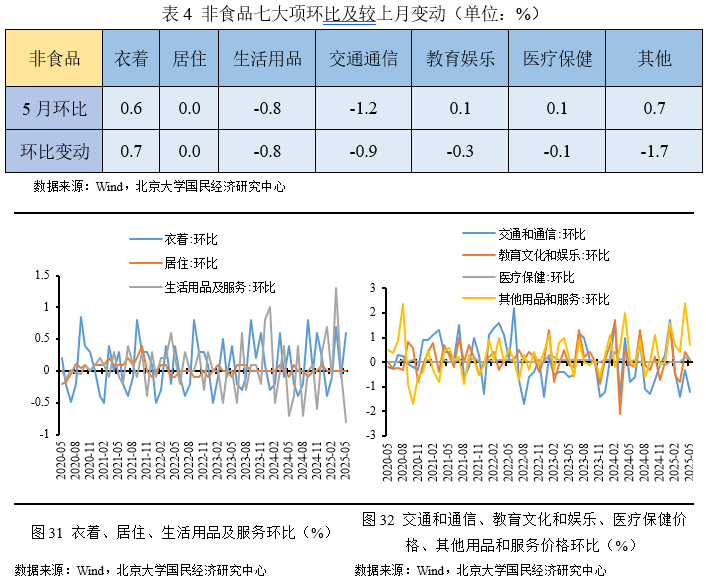

从环比看,非食品价格环比增长-0.2%,较前月下降0.3个百分点。受家用器具价格波动及国际原油价格持续下降影响,非食品价格小幅上涨,一方面,假日因素使得出行及相关服务价格上涨,宾馆住宿、旅游价格分别环比增长4.6%、0.8%;另一方面,受国际原油价格传导,国内能源价格下降,汽油价格环比上涨3.8%,降幅较前月扩大1.8个百分点。

总体而言,非食品项七大类价格环比分化(4正、2负、1持平),其中生活用品及服务价格环比幅度最高(-0.8%),较上月环比变动分化(1正、5负、1不变),其中其他用品及服务价格环比变动最显著(-1.7%)。

高基数效应,PPI降幅扩大

2025年5月,PPI同比下跌3.3%,降幅较前月扩张0.6个百分点;环比下降-0.4%,降幅与前月持平,高基数效应促使PPI降幅进一步扩大,受国际大宗商品价格下降的输入性传导影响,反映出当前全球总需求不足,叠加国内经济结构调整继续,PPI增速长期底部区间逗留。

2024年5月,PPI同比增长-1.4%,较2024年4月上涨1.1个百分点,对本月形成了明显的高基数效应。受高关税政策及预期影响,全球贸易阶段性收缩,经济增速下滑,总需求收缩,工业生产阶段性下滑,国际大宗商品价格下行,受输入性传导影响,国内大宗商品价格下降。5月国际大宗商品价格下行,受其影响国内煤炭、石油和天然气开采业价格分别环比下降3.0%、5.6 %。同时,受国际原油价格持续年下降影响国内石化相关产品价格也出现明显的下行,5月化学原料和化学制品价格环比下降1.2%,降幅较前月扩大0.6个百分点。

另外,国内仍处于经济结构调整期,一方面,房地产市场产能去化继续,受其影响钢铁、煤炭等大宗商品需求相对收缩,大宗商品价格难以持续大幅上涨;另一方面,传统产能去化的同时,高技术产业快速发展,使得有色、黑色金属相关价格走势相反。5月,黑色金属冶炼和压延加工业价格同比下降10.2%,与之相对,有色金属冶炼和压延加工业价格则同比增长2.3%,反映出传统产业与高技术产业走势分化。

从同比看,5月PPI下跌3.3%,降幅较前月扩张0.6个百分点。受国际大宗商品价格下降的输入性影响,本月工业品价格增速进一步下降。生产资料价格同比下降4.0%,降幅较前月扩张0.9个百分点,其中采掘业、原材料、加工业价格同比增速分别上涨-2.5、-1.8、-0.5个百分点;受国内反“内卷”式竞争调整影响,生活资料价格同比下降1.4%,降幅较前月收缩0.2个百分点,其中耐用消费品价格同比下降3.3%,降幅收缩0.4个百分点。

从环比看,5月PPI环比增长-0.4%,降幅与前月持平。外部环境趋紧叠加经济结构调整,生产资料价格环比增长-0.6%,降幅较前月扩张0.1个百分点,其中采掘业价格环比波幅最为明显。受耐用消费品价格止跌带动,生活资料价格环比增长0.0%,较前月上涨0.2个百分点,其中,衣着、一般日用品价格小幅上涨,但涨幅收窄0.1个百分点;食品价格依然环比下降,降幅与前月持平;耐用品价格止跌反弹,价格环比由负转正。

货币金融部分:新增社融边际提升,政府债券依然是重要支撑

2025年5月,中国新增社会融资规模为22894亿元,较2024年5月的20623亿元同比增加2271亿元,增幅约11.0%。这一增量高于市场预期,反映出在稳增长政策持续发力下,金融对实体经济的支持力度保持稳定,但企业债券融资和表外融资表现疲软,融资结构优化仍需进一步推进。政府债券融资是社融增长的主要驱动力,显示财政政策的效应正在显现。

2025年5月中国金融机构新增人民币贷款为6200亿元,较2024年5月的9500亿元同比减少3300亿元,降幅约34.7%。尽管信贷增量低于去年同期,但较2025年4月的2800亿元环比显著回升,反映出实体经济融资需求在政策支持下有所恢复。短期贷款由负转正,中长期贷款保持温和增长,企事业单位贷款表现平稳,而居民户贷款需求依然偏弱,票据融资规模有所回落。

2025年5月末,狭义货币(M1)余额为1089100亿元,同比增长2.3%,较4月的1.5%上升0.8个百分点,反映企业活期存款有所增长,经济活跃度温和改善。广义货币(M2)同比增长7.9%,较4月的8.0%略降0.1个百分点,显示货币供应保持稳定。M2与M1同比增速差收窄至5.6%,较4月的6.5%下降0.9个百分点,表明企业资金流动性略有改善,但投资意愿依然谨慎。社会融资规模存量同比增速为8.7%,较M2增速高0.8个百分点,与4月持平,显示社融对实体经济的支持力度持续稳健,但经济内生动力仍显不足。

新增社融边际反弹,财政政策仍为核心支撑

2025年5月,中国新增社会融资规模为22894亿元,较2024年5月的20623亿元同比增加2271亿元,增幅约11.0%。这一增量高于市场预期,反映出在稳增长政策持续发力下,金融对实体经济的支持力度保持稳定,但企业债券融资和表外融资表现疲软,融资结构优化仍需进一步推进。政府债券融资是社融增长的主要驱动力,显示财政政策的效应正在显现。

新增人民币贷款:增长趋缓,政策效果受限

2025年5月新增人民币贷款为5960亿元,较2024年5月的8197亿元同比减少2237亿元,降幅约27.3%。制造业PMI在2025年5月依然低于荣枯线,表明制造业活动收缩,企业中长期贷款需求减弱。居民消费贷款受促消费政策(如家电以旧换新、旅游补贴)支持有所回暖,但房地产市场低迷和高基数效应继续制约信贷扩张。货币政策保持稳健,定向支持中小企业和绿色产业的措施为信贷提供一定支撑,但整体效果有限。

新增政府债券:财政发力,基建投资加速

新增政府债券融资达14633亿元,较2024年5月的12266亿元同比增加2367亿元,增幅约19.3%。政府债券成为社融增长的核心支柱,反映出财政政策在稳增长中的关键作用。2025年二季度,地方政府专项债发行节奏加快,资金主要投向交通、水利和新型基础设施领域。此外,超长期特别国债的持续发行进一步补充了基建资金来源。

表外融资:分化加剧,监管高压延续

表外融资(委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票)表现分化,整体对社融贡献有限。新增委托贷款为-167亿元,同比少减142亿元;新增信托贷款为173亿元,同比减少51亿元;未贴现银行承兑汇票为-1162亿元,同比少增169亿元。表外融资的疲软反映出监管部门对影子银行的严格管控持续生效。房地产行业低迷导致委托贷款和信托贷款需求萎缩,而承兑汇票的负增长可能与企业短期资金周转需求下降及票据市场规范化有关。

企业直接融资:债券融资回暖,股票融资平稳

企业债券融资为1496亿元,较2024年5月的285亿元同比增加1211亿元,增幅显著。然而,债券融资整体规模仍偏低,主要受国内债券收益率上行和全球金融市场波动影响,企业发债成本有所上升。非金融企业境内股票融资为152亿元,较2024年5月的111亿元同比增加41亿元,增幅约36.9%。资本市场改革的持续推进为股权融资提供一定支撑,但股市波动性较高限制了股票融资的进一步扩张。

外币贷款:持续收缩,外部环境承压

新增外币贷款为135亿元,较2024年5月的-487亿元同比增加622亿元,扭转了此前持续负增长的态势。外币贷款的回暖可能与部分出口企业利用人民币贬值预期增加外币融资有关。然而,美元走强和中美利差扩大继续抬高外币融资成本,叠加出口增速放缓,外币贷款需求总体低迷。地缘政治紧张局势和全球供应链调整进一步削弱了外币融资的吸引力,预计短期内外币贷款难以显著回暖。

信贷增量依然回落,短期贷款边际增长

2025年5月中国金融机构新增人民币贷款为6200亿元,较2024年5月的9500亿元同比减少3300亿元,降幅约34.7%。尽管信贷增量低于去年同期,但较2025年4月的2800亿元环比显著回升,反映出实体经济融资需求在政策支持下有所恢复。短期贷款由负转正,中长期贷款保持温和增长,企事业单位贷款表现平稳,而居民户贷款需求依然偏弱,票据融资规模有所回落。最新数据显示,2025年5月中国制造业PMI升至49.5,接近荣枯线,表明经济活动有所改善,但房地产市场低迷、居民消费信心不足以及外部环境不确定性继续对信贷增长构成制约,政策托底作用仍需进一步巩固。

短期贷款:由负转正,流动性需求回暖

2025年5月新增短期贷款为892亿元,较2024年5月的-957亿元同比增加1849亿元,扭转了前期的负增长态势。短期贷款的恢复性增长反映出企业对流动资金的需求有所回升,可能与生产经营活动季节性回暖及政策刺激有关。2025年5月制造业PMI生产分项为50.7,较上月的49.8略有回升,显示企业生产活跃度改善。近期政策层面,2025年4月国务院发布的促消费政策(如扩大新能源汽车补贴、推动家电以旧换新)可能进一步刺激中小企业短期借贷需求。

中长期贷款:温和增长,投资动能平稳

2025年5月新增中长期贷款为4046亿元,较2024年5月的5514亿元同比减少1468亿元,降幅约26.6%。中长期贷款保持温和增长,反映出企业投资意愿相对平稳,但动能不足。财政政策持续发力,地方政府专项债发行保持高位,支持了交通、能源和城市更新等领域的融资需求。然而,房地产市场低迷继续拖累中长期贷款。数据显示,房地产开发贷款余额同比下降,房企融资环境依然严峻。制造业中长期贷款受到政策支持,特别是在高端制造和绿色产业领域,但整体增量受限于市场需求疲软。

居民户贷款:需求疲软,消费与房贷双弱

2025年5月新增居民户贷款为540亿元,较2024年5月的757亿元同比减少217亿元,降幅约28.7%。其中,短期贷款为-208亿元,同比减少451亿元;中长期贷款为746亿元,同比增加232亿元。居民贷款整体表现疲软,反映出消费信心不足和房地产市场持续低迷。短期贷款负增长可能与季节性消费需求回落及居民可支配收入增长放缓有关,尽管促消费政策(如汽车消费补贴)提供一定支撑。中长期贷款小幅增长,部分城市房贷政策松绑(如降低首付比例、优化贷款利率)带来一定提振,但全国范围内房价下行预期和高杠杆率继续抑制房贷需求。

企事业单位贷款:平稳增长,生产需求稳定

2025年5月企事业单位新增贷款为5300亿元,较2024年5月的7400亿元同比减少2100亿元,降幅约28.4%。其中,短期贷款为1100亿元,同比增加2300亿元;中长期贷款为3300亿元,同比减少1700亿元;票据融资为746亿元,同比减少2826亿元。企事业单位贷款增量保持平稳,反映出企业生产经营活跃度相对稳定。短期贷款的正增长与企业补库存和订单稳定相关,而中长期贷款的减少可能与房地产和部分传统行业投资低迷有关。票据融资规模大幅回落,表明企业对贸易融资的依赖减少,信贷结构更趋健康。

M1增速回升但仍偏低,经济活跃度改善有限

2025年5月末,狭义货币(M1)余额为1089100亿元,同比增长2.3%,较4月的1.5%上升0.8个百分点,反映企业活期存款有所增长,经济活跃度温和改善。广义货币(M2)同比增长7.9%,较4月的8.0%略降0.1个百分点,显示货币供应保持稳定。M2与M1同比增速差收窄至5.6%,较4月的6.5%下降0.9个百分点,表明企业资金流动性略有改善,但投资意愿依然谨慎。社会融资规模存量同比增速为8.7%,较M2增速高0.8个百分点,与4月持平,显示社融对实体经济的支持力度持续稳健,但经济内生动力仍显不足。

M1增速低位回升:企业活跃度缓慢恢复

2025年5月末,M1余额为1089100亿元,同比增长2.3%,较4月的1.5%回升0.8个百分点。M1增速的回升主要得益于企业活期存款的温和增长,反映经济活跃度有所改善。2025年5月中国制造业PMI升至49.5,较4月的49.0略升0.5个百分点,虽仍处于收缩区间,但显示制造业活动边际改善,带动企业短期资金需求小幅上升。然而,房地产市场持续低迷及部分行业去库存压力继续抑制企业信心,限制了M1的进一步反弹。此外,中国政府推出新一轮房地产支持政策,包括降低首付比例和房贷利率,但市场反应较为谨慎,居民购房意愿尚未显著回暖,间接影响企业活期存款增长。。

M2增速平稳:货币与财政政策协同支撑

M2余额为3257800亿元,同比增长7.9%,较4月的8.0%略降0.1个百分点,反映货币供应整体平稳。M2增速的稳定性通常与央行流动性投放和财政支出密切相关。2025年5月,央行通过公开市场操作或定向工具维持流动性宽松,支持实体经济融资需求。财政政策方面,中国加快地方政府专项债发行,资金投向基建、绿色能源和城市更新等领域,为M2提供支撑。然而,M2增速的平稳可能掩盖实体经济融资需求的结构性疲软,居民和部分传统行业的中长期贷款需求仍显不足。

M2与M1增速差收窄:流动性压力略缓

M2与M1同比增速差从4月的6.5%收窄至5.6%,表明企业资金从定期存款向活期存款的流动略有改善,流动性压力有所缓解。M2与M1增速差收窄反映企业短期资金周转需求增加,可能与制造业复苏和出口订单小幅回暖有关。2025年5月出口同比增长4.8%,贸易差额为1032.2亿元,同比增26.86%,显示外需对企业资金需求有一定拉动。然而,增速差仍处于较高水平,表明企业更倾向于持有低风险资产,固定资产投资意愿偏弱。

社融与M2增速差稳定:政策驱动仍为主导

社会融资规模存量同比增速为8.7%,较M2增速高0.8个百分点,与4月的0.7个百分点相比略有扩大,显示社融对实体经济的支持力度依然稳健。2025年5月社融存量同比增速为8.7%,与4月持平,反映社融增量保持稳定。社融增速高于M2通常表明财政政策和直接融资对经济的支持较强。2025年5月,政府债券仍是社融增量的主要贡献力量,但企业债券融资和表外融资持续疲软。

展望未来:稳增长政策持续发力,经济复苏继续

工业产出方面:展望2025年二季度,预计规模以上工业增加值增速将稳定在5.5%-6.5%区间。财政政策将继续加码基建投资,专项债和超长期特别国债发行节奏有望保持高位,支撑采矿业和制造业需求。货币政策或通过降准、定向降息等工具引导资金流向制造业、绿色经济和高技术产业,增强内生增长动能。促消费政策将进一步提振内需,消费品制造业有望保持稳健增长。

消费方面:预计2025年社会消费品零售总额增速继续平稳上涨。2024年底中央经济工作会议指出,2025年重点任务之一是大力提升消费,并表示“实施提振消费专项行动,推动中低收入群体增收减负,提升消费能力、意愿和层级。适当提高退休人员基本养老金,提高城乡居民基础养老金,提高城乡居民医保财政补助标准。”并加力扩围实施“两新”政策,均对2025年消费增速全面企稳起到了积极作用。

投资方面:随着“稳增长”政策效果的逐渐显现,预计2025年投资增速或小幅上涨,全年投资增速呈逐渐上行态势。2024年12月,中央经济工作会议指出,提高投资效益是2025年的重点任务,“加强自上而下组织协调,更大力度支持‘两重’项目。适度增加中央预算内投资。加强财政与金融的配合,以政府投资有效带动社会投资”;并指出,“加强国家战略科技力量建设”“加强基础研究和关键核心技术攻关,超前布局重大科技项目,开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动”。

出口方面:2025年外部环境或进一步复杂,风险与机遇并存,预计2025年出口增速或震荡前行。第一,欧美政权更迭增加了对外贸易的不确定性,尤其在全球环境复杂的当下,西方主要贸易伙伴国的大选年加剧了贸易政策多变的风险;第二,特朗普政府行为激进,当选以来的一系列关税措施,抬高了全球关税壁垒,增加了全球贸易的不确定性;第三,RCEP协议持续释放外贸红利,出口结构不断优化,未来与东亚贸易或将对出口增速形成支撑。

进口方面:预计2025年进口增速或将延续复苏态势。一方面,国内稳经济政策将持续发力,有助于拉动中国内需恢复逐步回暖,保障经济基本面企稳回升,进口增速有望逐渐得到改善;另一方面,房地产市场仍在底部运行,抑制钢铁等大宗商品的进口,叠加全球贸易壁垒高筑,产业链被迫断裂,供货商更替,势必影响原有的国际贸易往来,利空中国进口。

CPI方面,受“稳增长、促消费”政策影响,叠加2024年低基数效应,或推动2025年CPI增速上行,但外部趋紧的国际环境依然没有改变,经济内生动力不足,国内经济压力依然较大,就业、收入预期并未发生明显改变,居民有效需求不足问题掣肘,使得未来居民消费价格难以快速大幅上涨,2025年CPI增速或小幅上涨,但仍处于历史相对低位。

PPI方面,2025年全球或迎降息潮,主要经济体经济恢复,带动大宗商品价格上涨,叠加低基数效应,或推动2025年PPI增速上行,但中国国内经济压力犹存,企业内生动力不足,工业有效需求有待刺激,房地产市场产能去化犹在,经济结构调整继续,2025年PPI增速或小幅上涨。

新增社会融资规模:货币政策预计保持稳健宽松,引导信贷流向制造业、绿色经济和科技创新领域。财政政策将继续发力,基建投资和地方债务化解仍为重点,政府债券融资有望维持高位。然而,外部环境不确定性(如全球经济放缓、贸易摩擦)及国内消费复苏不均衡可能对融资需求形成制约。预计2025年二季度社融增速将稳定在8%-8.5%区间,金融支持实体经济的效率将进一步提升。

新增人民币贷款:货币政策预计将维持稳健宽松基调,引导信贷资源流向制造业、绿色经济和中小企业等重点领域。财政政策将继续发力,基建投资和产业升级项目有望支撑中长期贷款需求。然而,外部环境不确定性加剧(如中美贸易摩擦、全球经济放缓)以及国内房地产市场调整和居民消费信心不足,可能继续制约信贷扩张。预计2025年二季度新增人民币贷款将保持低位波动,信贷结构将进一步向实体经济重点领域倾斜,金融支持实体经济的效率需通过精准政策进一步提升。

M2:货币政策预计将保持稳健宽松,引导资金流向制造业、绿色经济等重点领域。财政政策将继续通过专项债和基建投资提振经济,支撑M2和社融增长。然而,外部环境不确定性(如全球经济放缓、地缘政治风险)及国内房地产市场调整可能对企业信心和居民消费形成制约。预计2025年二季度M1增速将缓慢回升至2%-3%,M2增速维持在7.5%-8.5%区间,金融支持实体经济的效率将进一步提升。

北京大学国民经济研究中心简介:

北京大学国民经济研究中心成立于2004年。挂靠在北京大学经济学院。依托北京大学,重点研究领域包括中国经济波动和经济增长、宏观调控理论与实践、经济学理论、中国经济改革实践、转轨经济理论和实践前沿课题、政治经济学、西方经济学教学研究等。同时,本中心密切跟踪宏观经济与政策的重大变化,将短期波动和长期增长纳入一个综合性的理论研究框架,以独特的观察视角去解读,把握宏观趋势、剖析数据变化、理解政策初衷、预判政策效果。

中心的研究取得了显著的成果,对中国的宏观经济政策产生了较大影响。其中最具有代表性的成果有:(1)推动了中国人口政策的调整。中心主任苏剑教授从2006年开始就呼吁中国应该立即彻底放弃计划生育政策,并转而鼓励生育。(2)关于宏观调控体系的研究:中心提出了包括市场化改革、供给管理和需求管理政策的三维宏观调控体系。(3)关于宏观调控力度的研究:2017年7月,本中心指出中国的宏观调控应该严防用力过猛,这一建议得到了国务院主要领导的批示,也与三个月后十九大报告中提出的“宏观调控有度”的观点完全一致。(4)关于中国经济目标增速的成果。2013年,刘伟、苏剑经过缜密分析和测算,认为中国每年只要有6.5%的经济增速就可以确保就业。此后不久,这一增速就成为中国政府经济增长速度的基准目标。最近几年中国经济的实践也证明了他们的这一测算结果的精确性。(5)供给侧研究。刘伟和苏剑教授是国内最早研究供给侧的学者,他们在2007年就开始在《经济研究》等杂志上发表关于供给管理的学术论文。(6)新常态研究。刘伟和苏剑合作的论文“新常态下的中国宏观调控”(《经济科学》2014年第4期)是研究中国经济新常态的第一篇学术论文。苏剑和林卫斌还研究了发达国家的新常态。(7)刘伟和苏剑主编的《寻求突破的中国经济》被译成英文、韩文、俄文、日文、印地文5种文字出版。(8)北京地铁补贴机制研究。2008年,本课题组受北京市财政局委托设计了北京市地铁运营的补贴机制。该机制从2009年1月1日开始被使用,直到现在。

中心出版物有:(1)《原富》杂志。《原富》是一个月度电子刊物,由北京大学国民经济研究中心主办,目的是以最及时、最专业、最全面的方式呈现本月国内外主要宏观经济大事并对重点事件进行专业解读。(2)《中国经济增长报告》(年度报告)。该报告主要分析中国经济运行中存在的中长期问题,从2003年开始已经连续出版14期,是相关年度报告中连续出版年限最长的一本,被教育部列入其年度报告资助计划。(3)系列宏观经济运行分析和预测报告。本中心定期发布关于中国宏观经济运行的系列分析和预测报告,尤其是本中心的预测报告在预测精度上在全国处于领先地位。

免责声明

北京大学国民经济研究中心属学术机构,本报告仅供学术交流使用,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点仅供参考,亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本研究中心所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。