伦敦桥是整个城最无趣的建筑。这座伊丽莎白二世期间重建的钢筋水泥大桥取代了18世纪的石桥。在一世统治的后期,莎士比亚和同事们每天都要通过这座大桥,前往环球剧场上班。

18世纪初之前,泰晤士河下游只有两座跨河大桥,一座在金斯顿(Kingston upon Thames),(碰巧我就寄居在这座桥边的一所公寓),一座就是伦敦桥。这里是从泰晤士河南岸进入伦敦城的唯一通路,最早是罗马人在此建桥。在《亨利六世》第二部中,叛军兵临城下,占领了伦敦桥。首领Cade对部下说:“来吧,那么让我们跟他们大战一番。但首先去放把火烧了伦敦桥,如果你们行,烧掉伦敦塔也行”。

在漫长的世纪中,伦敦桥上还展出过很多英雄豪杰被朝廷砍的头颅,包括苏格兰民族英雄William Wallace,平民起义领袖Jack Cade,天主教卫士Thomas More,以及砍掉More头颅的Thomas Cromwell。这些头颅被插在长矛上,在桥头任由风雨吹打腐烂,以示王威。

即便新伦敦桥无比乏味,依然能通向都铎晚期的南岸。当我再次从桥北走向桥南,想起1598年圣诞节前一群伶人在寒冷之中拉着拆卸下来的剧院梁木和顶棚茅草穿过泰晤士河的样子,这是一个多么恶作剧般的画面。这就是伊丽莎白朝的时代精神:充满创新和冒险。

从伦敦桥南下来就是Southwark教堂。与这座千年历史的教堂东西方向隔街相望的是伦敦最高楼碎片大厦(The Shard)。Southwark这个地方从来就是一个有趣的组合。教堂向西,沿着泰晤士河畔,在伊丽莎白一世到内战前,这里是斗熊场、剧院、妓院的集中之地。

Southwark教堂东侧曾经是温彻斯特主教府邸所在,始建于13世纪,但在伊丽莎白时代这个地方以妓院著称,Troilus and Cressida的结尾,Pandarus诅咒的Winchester’s goose就是出入此处的红尘女子。莎士比亚晚期戏剧Pericles的合作者George Wilkins就是一所妓院的老板。

教堂向西沿着泰晤士河三四英里,乘坐公交车可达南岸的Deptford。1593年,Christopher Marlowe在这附近的一个酒馆与人争执,被自己携带的短刀扎入左眼,在剧痛中诅咒上帝死去。他与莎士比亚同年出生,年长两个月。Marlowe用华丽雄浑的素体诗(mighty lines)重塑了英格兰的戏剧,是伊丽莎白戏剧黄金世代的第一个高峰,震撼舞台的诗人剧作家。他的尸体经过当局验尸官的严谨查验。有当代传记作家考证认为,他是女王政府的间谍,实际上是死于内部清理。Marlowe的尸骨埋葬在St.Nicolas教堂墓地,但无人知道墓穴确切位置。430年过去,就像《哈姆雷特》里的掘墓人所为,旧的尸骨要给新的尸骨腾挪位置,不知道他的尸骨到底在泥土第几层,或已成为泥土。

在这个时期,有两位剧作家死后地葬入西敏寺,和先贤乔叟并排安眠。一位是与莎士比亚同年过世的Francis Beaumont,另一位是Ben Jonson。前者和莎士比亚在环球剧场的接班人John Fletcher合作写了多部戏剧。然而,现在已经少有人阅读或观看Beaumont的戏剧,但Marlowe的《浮士德博士的悲剧》、《帖木儿大帝》、《爱德华二世》等依然被人们热爱。尸骨和墓碑都不如诗歌在时间长存。

John Fletcher就葬在Southwark教堂,他的墓碑与莎士比亚的小弟弟Edmond墓碑紧邻。Edmond Shakespeare1607年死于伦敦瘟疫。剧作家为年轻死去的弟弟在这座教堂购买了墓地以及弥撒。六点钟,晚钟长鸣,风琴声起,这些亡人都以一种方式继续存在于泰晤士河南岸以及他们戏剧抵达的地方。我想和这些死去的人交谈。

教堂堂顶之下还躺卧着一位和莎士比亚生活在同一时期的主教。Lancelot Andrewes不仅是这座教堂的主教,还是《英王詹姆斯钦定圣经》(King James Bible)的主编。出版于1613年的这部英语《圣经》和出版于1623年的莎士比亚戏剧集《第一对开本》是五百年来英语世界最重要的书籍。雨果说:英格兰有两本书,一本由她造就,一本造就了她。前者就是《英王詹姆斯钦定圣经》,后者则是《第一对开本》。

Andrewes主教负责拯救伦敦人的灵魂,就在向西两百米的地方,莎士比亚的环球剧场负责娱乐伦敦人的耳目。不知他们两个是否有过交谈。

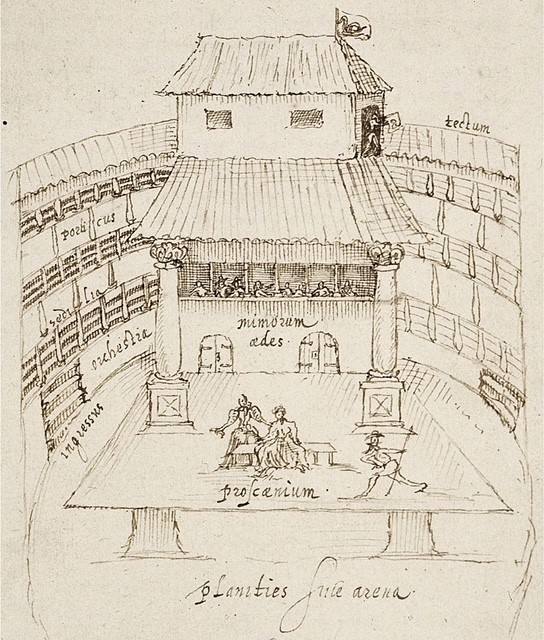

重建的环球剧场并不在原址之上。原址具考在教堂向西两百米左右的Maiden Lane附近,如今是朴素的居民社区。现在的环球剧场在千禧桥的南端,而北端延伸过去是圣保罗大教堂。

1599年春季,环球剧场上演的第一部戏是《亨利五世》。亨利不再是那个在Eastcheap野猪头酒馆胡作非为的浪荡青年。他在这部戏剧中被塑造成英格兰的理想国王。福斯塔夫并没有再出现在舞台,野猪头酒馆老板娘描述了他如何在落寞孤独疾病贫穷之中死去。

在这部后世英格兰人奉为爱国主义经典的戏剧中,旁白指着环球剧场的顶棚说:This wooden O。因此,剧场重建者和研究者认为这个剧场可能是环形的,不过考古者从玫瑰剧场(Rose)遗迹中考证推测是一个多边形,而非正规圆。Southward和Shoreditch地区的剧场都称为公开剧场(public theatre),主要因为剧场是露天的,没有顶棚,演出必须借助天光。因此,所有演出都在下午两点进行。

除了周日和宗教节日以及瘟疫期间,每天有2000-3000观众涌入环球剧场看戏。仅花一便士,任何车夫走卒都可以进来看戏,被称为groundlings,这些时常呼出蒜臭味的底层观众时常在舞台上被莎士比亚嘲讽。而中产者或贵族则会购买环绕而坐的包厢席,大概六便士。我买的就是groundling戏票,10英镑。

环球剧场开张后上演的第二部戏是《如你所愿》 (As You Like It) 。莎士比亚在这部田园戏剧中引用了Christopher Marlowe奥维德式诗篇Hero and Leander中的名句,并以dead shepherd称呼这位剑桥才子:

Dead shepherd, now I find thy saw of might:

Who ever loved, that loved not at first sight?

8月最后一天下午环球剧场上演的恰好也是这一部。我想知道424年前站在这个Wooden O之下的人如何在舞台下张着嘴,忘记伦敦,置身Arden森林的田园之中。

1599年是个有趣的年份。如果以环球剧场开张为界,在此之前莎士比亚一共写作上演了18部戏剧,此后也是18部(如果不算合作戏剧)。这36部戏剧在他死后7年被他剧团的同事编辑出版,即《第一对开本》。400年前出版的其中一本《第一对开本》正在环球剧场的纪念品商店展出。我对工作人员说,我不敢相信,我和一千万美元只隔着一层玻璃罩。

1599年是世纪的结束,也是伟大悲剧的开始。这一年备受女王恩宠的Essex伯爵远征爱尔兰平定叛乱,莎士比亚在《亨利五世》的舞台上还为之献上了媚言。两年之后伯爵狼狈回朝,并发起对女王的叛乱。叛乱发生前几天Essex出资在环球剧场上演以夺嫡为主题的莎士比亚旧剧《理查二世》, 导致剧团陷入一场宫廷政治风暴之中,幸好只被斥责了事。

1600年之后,环球剧场上演的莎士比亚戏剧几乎都是悲剧和悲喜剧。伟大悲剧《哈姆雷特》、《奥赛罗》《李尔王》、《麦克白》和《雅典的泰门》在里上演,伟大罗马悲剧《裘里西斯·凯撒》、《科里奥兰努斯》和《安东尼与克莉帕特萝》在这里上演。其它被后世归为喜剧或传奇剧的悲喜只在一线之间,完全取决于剧作家的鹅毛笔。剧作家的精神世界到底发生了什么,为什么一年之后的戏剧作品都是悲剧,最好不过是悲剧发生后的和解?

我去的这天晚上环球剧场演出《麦克白》。这部戏最初上演的时候莎士比亚所在剧团已更名为The King’s Men,当朝国王成为了剧团赞助人。我在Stratford Upon Avon看到皇家莎士比亚剧团(Royal Shakespeare Company)的时候才意识到皇家这个名号的确实至名归。伊丽莎白女王1603年晏驾,苏格兰国王詹姆斯六世继承英格兰王位,称詹姆斯一世。这是一部追溯和追捧詹姆斯祖先的苏格兰戏剧。

这部戏多数场景发生在晚上。Ian McKellen和Judy Dench四十多年的演出版本全部设在夜色之中,只见人物,不见背景。1600年代室外剧场只能依赖自然光演出,而且舞台非常简陋。麦克白在夜色中看到幻觉中的匕首,麦克白夫人的梦游,都是通过语言输入观众的想象中。观众必须倾听并进入他们语言塑造的场景,不管是夜色城堡还是田园放牧。

观众这个词在英语里是audience,它的原意是倾听者(audi是拉丁语“听”的词根)。是的,对于16和17世纪环球剧场以及诗人之城的所有剧场来说,观众是进来听戏的。哈姆雷特对来访的演员说:Speak the speech, I pray you。这其实是莎士比亚的表演原则。

伦敦露天剧场是一个嘈杂的环境,没有灯光舞美,观众必须专注演员的台词,因此人们的听觉比现在的观众更加敏锐,他们对于双关和台词节奏感更加敏锐。在简陋的舞台和嘈杂的剧场中,词语就是一切。当哈姆雷特说: “words, words, words”的时候,剧作家内心的一种意思可能是“我以词语为生”。

创作戏剧对于莎士比亚来说首先是一门生意和生存之技。打开剧场大门迎接各色人等的购票观众(听众)。1990年代的桂冠诗人Ted Hughes认为,莎士比亚的剧场以及他的职业就其生存而言,同时依赖于两种观众,最精明的和最无知的,教育程度最高的和教育程度最低的。要同时迎合这两类观众的趣味,剧作家必须找到一种共同联结的语言 (a language of common bond) ,把这两种观众可以毫不违和地聚拢在一个剧场之内。

他似乎是偶然和无意地发明了一种新的戏剧语言。他设计了一种交流方式,在任何时候都能与他的每一级听众进行交流,尤其是与两个极端的听众进行交流。换句话说,他找到了最高阶层和最低阶层的共同语言。这一共同语言既能表达深沉深奥和精神性的内容,也能表达家庭的、大众化的、悲剧性的通俗剧。

我就想站在舞台下面的池子中,做一个只出一便士的groundling,感受那些词语的冲击。但是我听不到1600年代的声音。舞台上的声音是暂时的,转瞬即逝。偏偏莎士比亚的词语是多义的,如果不仔细倾听,如果没有当时的语境,没有当时的口音,很多戏剧效果(尤其是双关)都无从感知。对于后世人来说,即便是逐字逐句的细读,很多意义也稍纵即逝,无从了解。何况是嘈杂剧场舞台上的昙花一现,无论多么动人的素体诗句在舞台上会有多少人会感受到,会在意,记得住?这是非常不可思议的一方面,剧作家本人深谙其道,应该知道舞台上这些诗句的临时性。很有可能,他从来没有期待有人阅读这些戏剧。即便如此,他写出了属于所有世代的素体诗戏剧。

1590年代的伦敦读书人已经为莎士比亚的诗歌和戏剧痴迷。一些书商设法搞到他的剧本,以朴素易损的四开本单行出版发售,而作者得不到任何收入。1601年有人在环球剧场把听来的《哈姆雷特》笔录下来卖给书商,但是比整部戏剧短了一半,而且满纸错误(That is the question, 变成了that is the point)。

如果不是莎士比亚的剧团同事编纂了《第一对开本》,我们肯定无法看到《麦克白》和其它17部戏剧。他的戏剧的口音和表达方式已经永远留在了那个时候,随着英语的变迁,很多元音不再那么饱满,r这个音已经在英格兰消失,只留在了北美殖民者的口音之中。

每个人都听过《如你所愿》中Jaques所说All the world’s a stage,但我在台下没有看到有人对“And then, from hour to hour, we rot and rot; And thereby hangs a tale”有任何反应。根据David Crystal和Ben Crystal父子对16、17世纪英语发音的研究,这一句听起来也是 “from whore to whore, we rot and rot” 。(a tale则是另一个鸡鸡的双关)。剧场出门向西百米就是窑子,Winchester’s goose。

时间改变一切。不仅口音会变,还有舞台角色的性别和肤色。近三十年的莎士比亚舞台似乎刻意想说明一点,除了他的戏剧属于所有世代不会改变,其它皆可改变。每一个时代都有一个时代的莎士比亚戏剧表演。

在他的时代,舞台上没有女性演员,女性角色均由未变声的少年出演。而当代的莎士比亚戏剧演出中,女性可以出演男性角色,男人可以出演女性角色;Hal王子是位黑人女演员。我下午观看的《如你所愿》多数演员都是女性,二号女主Celia则由一位男性扮演,而戏中异装男性的Rosalind是一位黑人女性,舞台之下经常感到恍惚。晚上的《麦克白》,Duncan国王变成了女王,三个女巫则是男性扮演(他们同时还扮演了麦克白的杀手,这是这场制作精彩的地方)。西方社会的觉醒文化(Woke)在莎士比亚戏剧中如今无处不在。或者,导演们试图告诉世人,只有他的戏剧才是唯一重要的。

《如你所愿》结束的时候已是下午五点,环球剧场里面依然充满八月底明亮的阳光。想起剧中Marlowe那句诗:Who ever loved, that loved not at first sight? 我眼泪几欲夺眶而出。

-完-