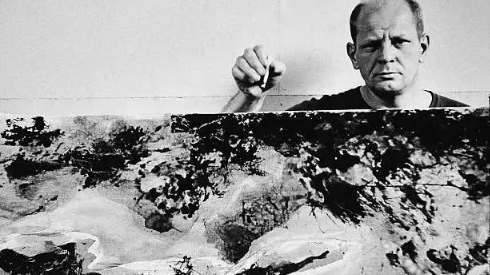

与美国现代艺术密切相关的艺术评论家克莱门特·格林伯格

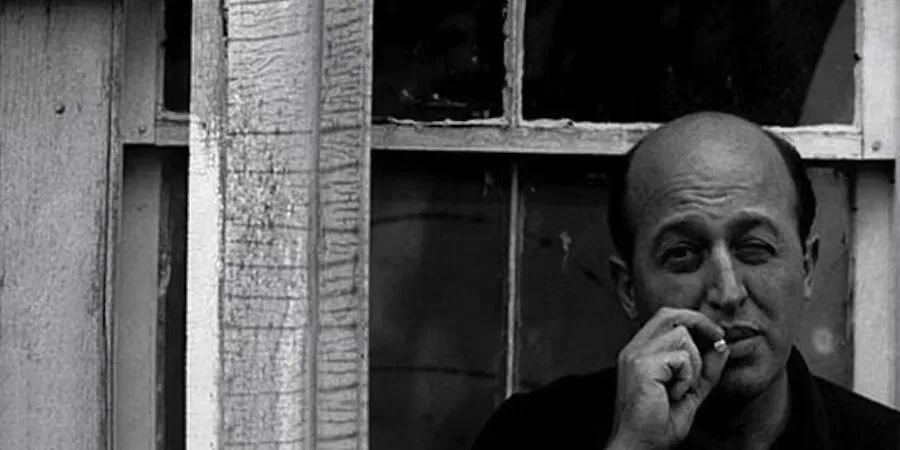

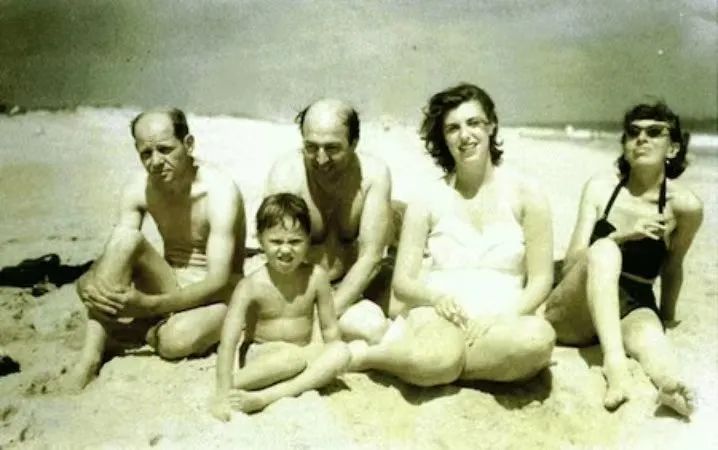

左起: 波洛克、格林伯格、海伦·弗兰肯塞勒和克拉斯纳

20世纪30年代末,克莱门特•格林伯格(Clement Greenberg, 1904-1994)就经常同李•克拉斯纳一起探讨艺术,他最初关于艺术的那些观念深受克拉斯纳的影响,并最终从文学批评完全转向了艺术批评。

格林伯格一向洞察敏锐,他明白,只有当先锋艺术的表达方式遵循了“主题消解”(dissolution of the subject)的新原则,才能远离仍然受制于"主题"模式的欧洲艺术运动,如超现实主义,甚至立体主义。当然,格林伯格也承认,这种从"主题相关"到"强调平面"的进步是艺术发展的连续组成部分——一种始于马奈的艺术"进化"。他认为,正是马奈创造了第一批“现代主义绘画”,其后在抽象表现主义中枝繁叶茂。格林伯格甚至觉得在艺术批判和定义中,"平面性"比其他任何东西都要更贴近现代艺术的本质,因为,平面本身就是绘画艺术的独特性与排他性(flatness alone is unique and exclusive to pictorial art)。

如果说当初格林伯格提出自己艺术理论的模式是有点近乎"即兴"的创作,那么,他对艺术家的审视与"押宝"却极有远见。他第一次提到波洛克——也是波洛克的名字第一次出现在出版物中——是1943年他为《国家》杂志所写的一篇艺术评论 :

在杰克逊·波洛克不那么抽象的抽象画中,既有惊喜也有满足。他是我所知的第一人,从美国式绘画的浑浊色彩中提取了积极的东西。

所以,当格林伯格到斯普林斯登门拜访时,看见波洛克画室地板上一幅尚未完成的作品,画中扭结成一团团的黄色线条一直从画面的一端延伸到另一端。挂在墙上的还有波洛克的一些已经完成的作品,不过都没有地上这幅那么大胆。他几乎是脱口而出 : "这幅有那么点儿意思,为什么你不再画上十幅八幅类似的作品呢?"

波洛克听取了他的建议。

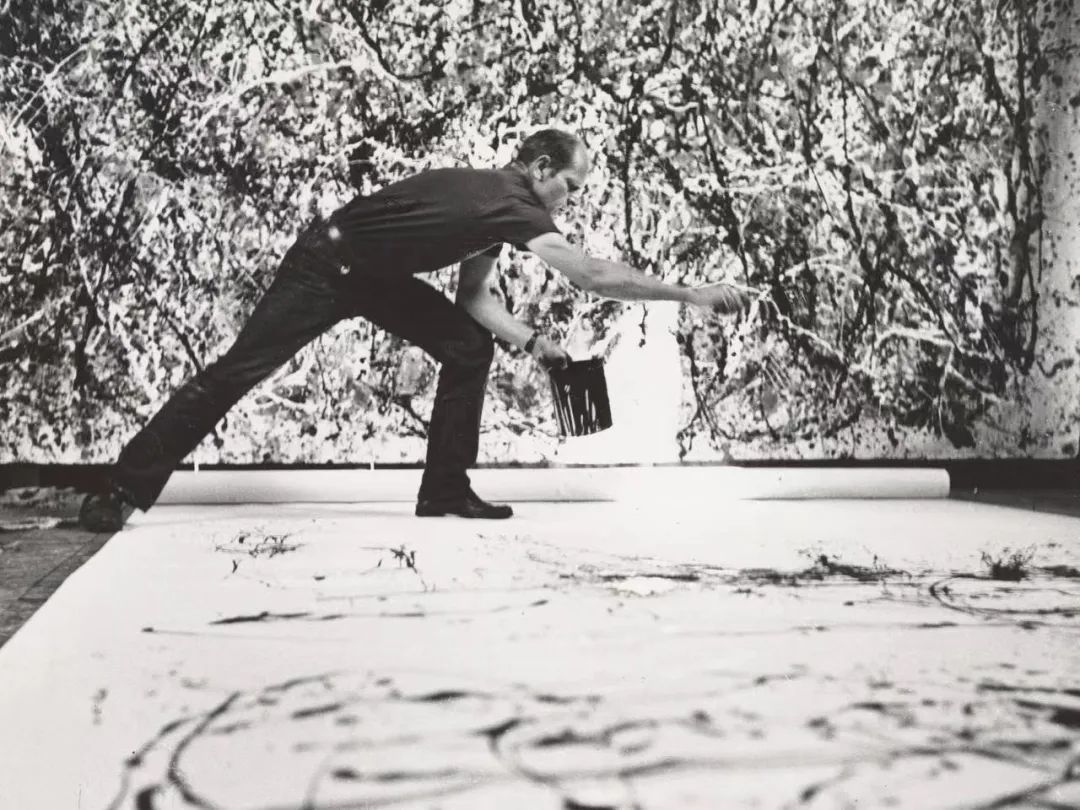

一连多日,波洛克埋头创作出了一系列满画幅的大型作品。这些画不仅因其实际尺寸上的直接冲击力而夺人眼球,每一张还都独具特色——在颜色上、肌理上,还有情绪上。波洛克在一些作品中集中使用了铝漆,这是他购买的一种液状工业涂料,可以直接使用,无需再耗费磨人的工序将颜料与稀释剂调和在一起。而且,波洛克实验发现,这种涂料具有一些独特的性质。他可以把画布直接铺开在画室的地板上,人跟着画布走,从每一个角度都可以介入。接着,他开始向画布上滴或泼涂料——更准确地说,是把浸湿的棍棒或笔刷伸到颜料桶里,然后再在画布上方隔空挥舞着它作画。被泼溅出来的色线弯弯曲曲,呈十字交错,好似一颗颗拖着尾巴的彗星,最后突然凝固在某个依然可见的瞬间 ; 而那些经手腕轻轻抖动而溅落的色点,像是被风吹打的雨滴。而每当他把身子猛地向前扑或向后倾,这些颜料就会落到画布上形成一连串的圆圈。波洛克舞动手腕和胳膊的动作,活像一位完全沉入到自己音乐世界中的指挥,一板一眼,庄重严肃。

杰克逊·波洛克《大教堂》细节,1947年

杰克逊·波洛克《大教堂》细节,1947年

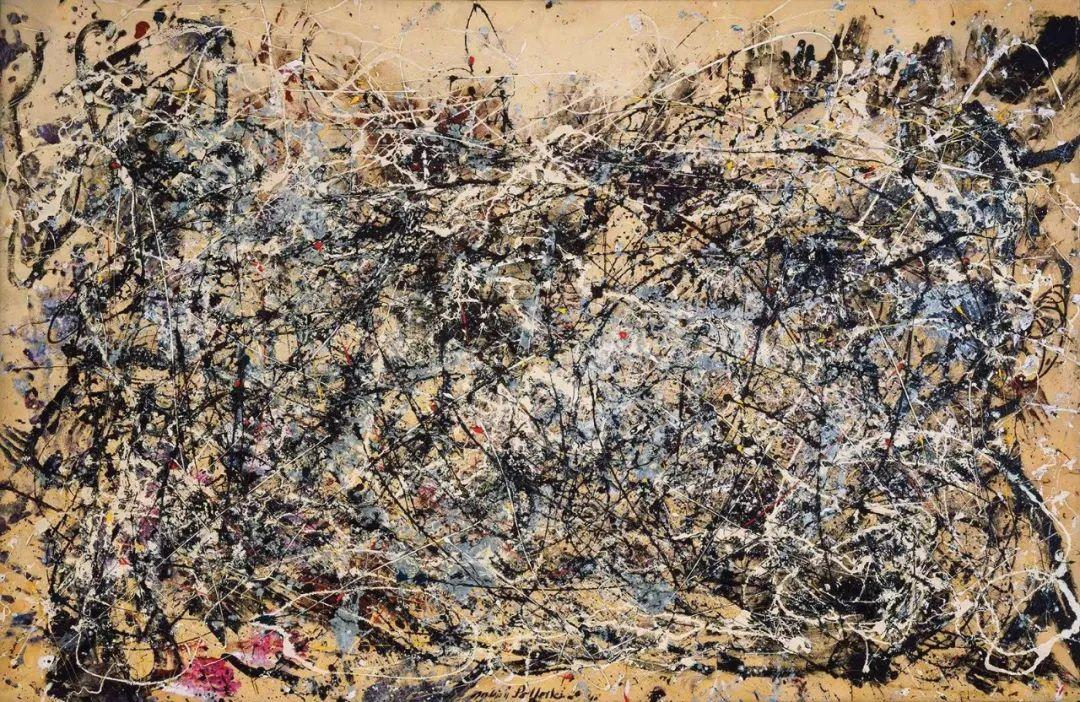

杰克逊·波洛克《第一号,1948》细节

《生活》杂志是一家立场温和的保守派刊物,每周都有约500万读者,是全美销售量最高的一份杂志。1948年,《生活》杂志召集了包括格林伯格在内的许多公共知识分子与批评家,专门就各式各样的现代绘画作品进行讨论、思辨,其中尤为"极端"的一件作品便是波洛克竖版滴画《大教堂》(1947)。格林伯格把其称作是波洛克一流的作品,而且也是全国近一段时间以来所涌现出来的最优秀的作品之一。

1949年1月,波洛克的第二场个展在贝蒂•帕森斯画廊开幕,展出的26件作品中,既有巨幅的滴画作品,也有不少纸上作品。格林伯格的立场一如既往的坚定,他在《国家》杂志上撰文称波洛克的创作再充分不过地证明了他是当之无愧的"我们这一时代最重要的画家之一"。当谈到波洛克的作品《第一号,1948》时,他宣称 : "我找不出任何一张美国画家的作品能稳稳并置在这张巨幅作品的旁边,那种汇集了银、黑、白、红、蓝的狂涂乱画之中蕴含着一种巴洛克式的绮靡奇崛。在其表面构图乍看起来的单调之下,这张画作实则透露出变化多端的设计与偶然。整体上,波洛克对这幅作品的掌控其实和那些15世纪的文艺复兴大师们不相上下。"

在接下来的几年中,格林伯格一直在力挺波洛克,以他一贯的那种言简意赅,铿锵有力。他积极宣扬自己独到的艺术观念,表达他关于艺术在战后世界中之角色的个人看法。即便他所运用的评判标准有时并不能经受严密推敲,但其文风总是清晰有力,而同样令人印象深刻的,还有他的写作速度与笔下的那股子自信。

杰克逊·波洛克《第17号 烟火》,1950年

杰克逊·波洛克《第18号,1950》

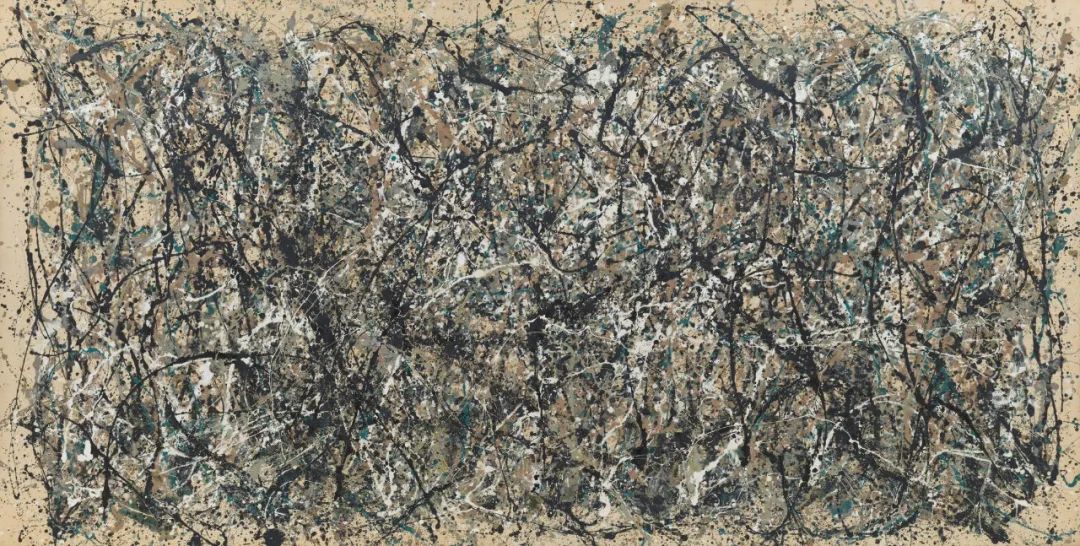

杰克逊·波洛克《第27号,1950》

波洛克后期放弃了对作品的命名,转而使用编号,他不希望观众从中看到任何形象的元素,“被动地接受这幅画提供的意象,而不要先入为主地带着主观印象去寻找主题。”

波洛克彻底抛弃了具象或象征,他的画成为情感的倾泻 : 颜料从罐中倒出,或顺着放在罐中的木棍流出,这样一条不间断的"线"便在画布上形成。线的特征由艺术家的身体和绘画材料无穷变化的可能所决定 : 颜料的粘度、倾倒的角度和由此产生的流速、身体的力度,等等。为了得到颜料滴溅、泼洒而成的不同效果,波洛克有时也会在一个铁皮罐的底部钻个洞来漏下颜料。他完全摆脱了受制于手腕、肘和肩的传统作画模式,而是通过让整个身体即兴、无意识的自由运动,将颜料应用在画布上。

这些画作整体上带给人一种轻薄错结有如蛛网般的观感,最终的效果闪耀夺目,使人想起遥远的星河与无尽的宇宙。

从对具体对象有选择性的描绘到完全脱离物像,从对画面形式有意识的控制到融自身行动于绘画中,波洛克终于探寻到了一种独特的艺术表现形式——“滴画” 。这些关于空间和色彩的绘画,特别是关于行动绘画本身,几乎完美契合了格林伯格的艺术理念。格林伯格在1948年的评论文章《论架上绘画的危机》(The Crisis of the Easel Picture)中写道 :

把形象解构为纯粹的纹理,或转化为完全的感受,或融入一种不断积累的重复,这一切似乎在倾诉和回应当代情感中某种深刻的东西。

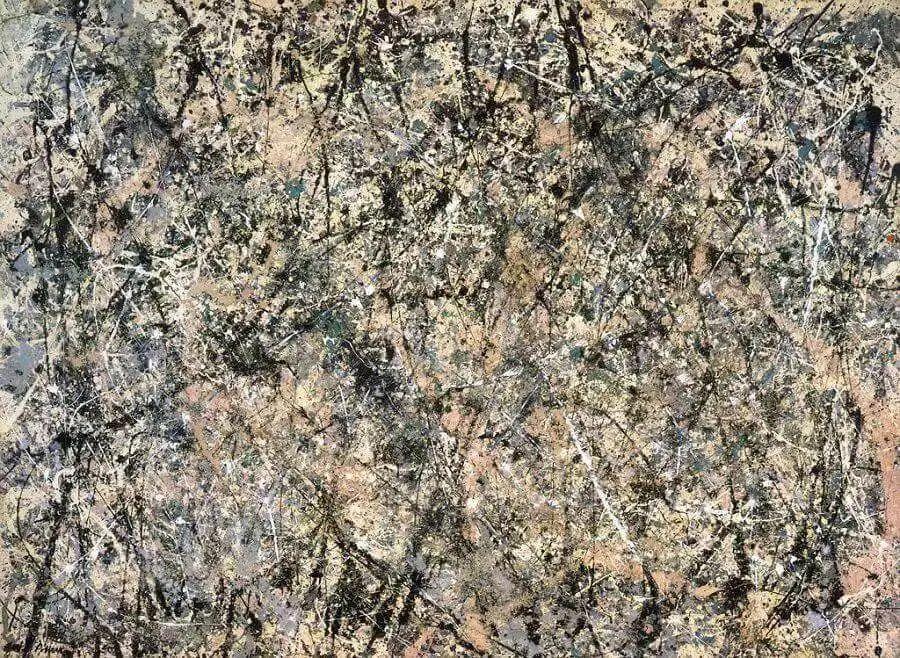

杰克逊·波洛克《熏衣草之雾》,1950年

波洛克一向喜欢美洲印第安人的沙画,在这幅气势磅礴的作品中,错综复杂的线条相互缠绕,层层色料渗透融合,几乎没有喘息的空间——一张平衡、完整、抒情的色彩之网。在格林伯格的建议下,波洛克将这幅最初名为《编号1,1950》的画作改名为《薰衣草之雾》,这一标题传递出一种强烈的、氤氲的气氛,尽管画布上根本没有薰衣草。像是一种仪式,波洛克在画布的左上角和上方用手印作了“签名”,如同那些古代洞穴画家一样。

作为一名极有影响力的艺术评论家,克莱门特·格林伯格所引入的最重要的概念就是关于“满幅绘画"(all-over’ painting)和"抽象表现主义"(Abstract Expressionism)。“满幅”一词最早出现在他所描述的波洛克和巴奈特·纽曼的作品,他认为这是一种更加"分散"(decentralization)和"复调"(polyphonic)的创作模式——允许画面消解在纯粹的感觉和质感之中。

格林伯格认为纯抽象才是现代艺术的逻辑语言,现代主义的发展趋势就是剥离和精简各种形式,直抵艺术的哲学核心。就绘画而言,这意味着摆脱对透视的幻想,承认绘画的现实就是平面物体,是一个"面"。他当然会力挺波洛克——波洛克的绘画就是色彩的平面,波洛克其人就是绘画真正意义的形而上的揭示者。

总之,他不仅是在捍卫现代艺术,也是在捍卫他所钟爱的现代艺术家。

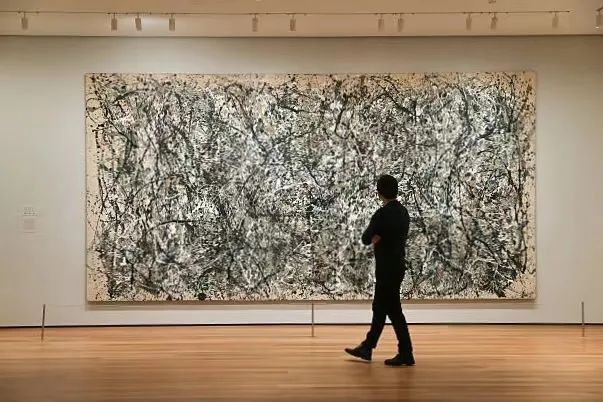

杰克逊·波洛克《第31号,1950》

这是波洛克"滴画"中尺幅最大、最杰出的作品,也是抽象表现主义艺术一幅不可或缺的作品。画面上柔和的色彩与泼溅的颜料并置,"滴画"的创作方式,使得曲线、直线的组合以相互缠绕的姿态营造出"光与色"交织的复杂画面,代表着一种永恒的节奏和能量在凝固状态下的平衡。

现代艺术博物馆的学者们认为,波洛克无与伦比的技巧是通过作品中交织的色带突显出来的,他的"滴画"带着充沛的力量和气场,细节上又保持了一份优雅和一丝谨小慎微的感觉。在几乎无穷尽的混乱中,仍有一种基本的秩序感存在——它无需任何焦点或图案,那些颜料纠缠成一团,就像一座迷宫。颜料的每一条运动轨迹本身都意味着一次解放——既是入口,也是出口。象征着现代城市的脉动强度,自然的原始节奏,甚至宇宙的无限深度。”

在1955年的艺术评论文章《美国式绘画》中,格林伯格将抽象表现主义画家,包括杰克逊·波洛克、威廉·德·库宁、汉斯·霍夫曼、巴奈特·纽曼和克莱福德·斯蒂尔在内的作品,作为现代艺术的进阶阶段——更加强调绘画的“平面性”,这与自文艺复兴和绘画透视法发明以来普遍存在的深度错觉形成对比。可以说,格林伯格对绘画"平面性"的信仰,几乎构成了20世纪中期有关美国抽象艺术福音式赞美的核心。

从中也不难看出,艺术评论家具有超级能量——他们用自己的理论统治着艺术界。与普通读者也可以人手一册畅销书的文学世界不同,艺术界被一个由富有的收藏家、博物馆和具有巨大影响力的评论家所组成的封闭圈子控制着,真正的艺术家并不位于金字塔的塔尖。随着时间的推移,格林伯格的主张——他那些在绘画中反对具象和多维空间的主张,遭到了另一位艺术批评家罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)的有力挑战。

熊琦/文

展开全文