文博时空 作者 吴玉玲 陶瓷是中国工艺美术最典型的代表,陶瓷修复技艺也是我国文化传承领域最璀璨的明珠之一。但陶瓷易碎,出土、传世的瓷器往往不再完整。修复古瓷、还原古瓷艺术之美,成为传承民族历史和文化的重要环节。

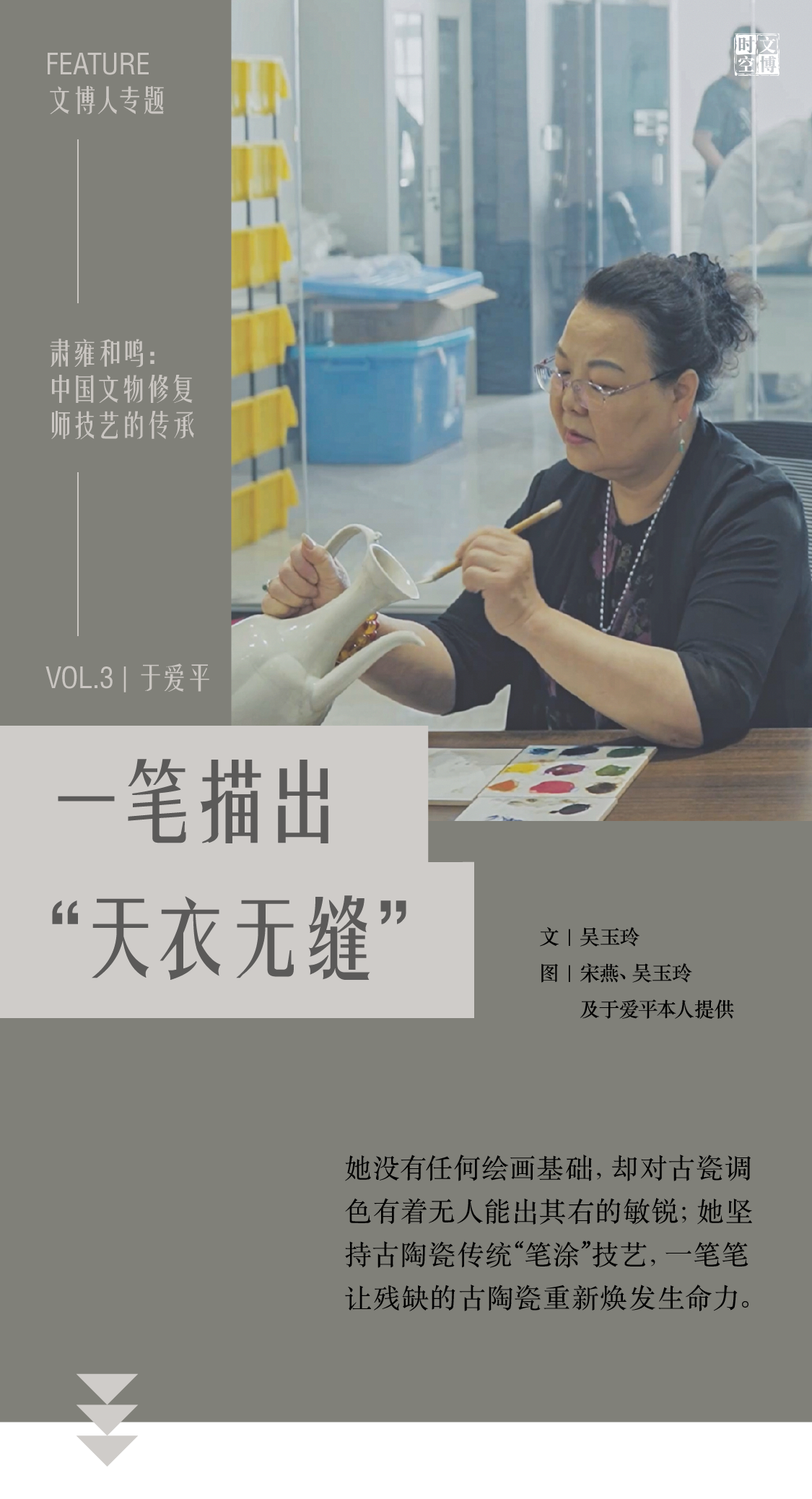

在古瓷修复界,有这样一位传奇人物:她没有任何绘画基础,却对古瓷调色有着无人能出其右的敏锐;她 17 岁入行,坚持做古瓷修复一件事,至今已有半个多世纪;她运用古陶瓷传统“笔涂”技艺,一笔笔让残缺的古陶瓷重新焕发生命力;她出神入化的修复技艺和至诚至精的工作态度,不仅被文物部门所认可,更被博物馆所欣赏,被古玩行、拍卖行等社会收藏界所赞誉。

于爱平在修复瓷器

她就是坚持传统纯手工、古陶瓷无痕修复笔涂法 50 年,中国文物修复专家委员会首批瓷器修复专家、南京艺术学院客座教授、上海工艺美术职业学院客座教授、上海城建职业学院特聘教授、山东莱芜职业学院特聘教授、河南省经贸学院客座教授、重庆文化遗产研究院特聘专家、三星堆博物馆特聘专家于爱平。

1972 年,于爱平从上海光明中学毕业,被分配到了上海工艺品进出口公司,并进入公司的文物修复部门学习文物修复。17 岁的于爱平,在这里一干就是大半辈子,一直到退休。

在于爱平进入公司时,上海工艺品进出口公司旗下的修复工厂已有很大规模。字画、瓷器、木器、象牙、玻璃、木竹雕杂全都有,分门别类,有几十个修复组。领导安排于爱平做的是石章,带她的师傅是老修复专家卜允辟。从刚进公司到 1979 年分开,于爱平跟着他学了 7 年。卜师傅当时带了三个徒弟,于爱平算是他的入室弟子,师徒感情很好,传授修复技艺也是毫无保留。

卜师傅主要做章,水平很高。当时的日本首相田中角荣到上海访问,上海市政府送他的章,就出自卜师傅之手。

当年的修复老前辈,不仅技艺高超,还样样精通。于爱平跟着卜师傅学习做章、修章,还学习修石、修砚台、修木头,但是于爱平最喜欢的是修瓷器。于爱平的工作间隔壁就是修瓷间。古瓷优美的造型、生动的纹饰、或青白或斑斓的色彩,深深地吸引了于爱平。上班时间不能学做,于爱平就利用休息的时间抓紧学。那时,单位上下午各有一次广播体操时间,加上中午的休息时间,于爱平全都用在瓷器修复上。单位上上下下都知道她喜欢,也没有干预。

这些石刻修复经验,对她打磨瓷器有很大帮助。瓷器打磨找平时,手的用力轻重很有讲究。于爱平这方面的基本功底扎实,瓷器打磨环节很快就能上手。卜师傅还特别教导她木器和瓷器上油漆的不同与变通之道。

于爱平说,“修复就是这样,它其实有很多地方都可以变通。你修了瓷器,具备调色能力,你也就可以处理青铜的调色。修复工作离不开辨色,你的色感有了,又能变通,对很多器物的修复也就基本不在话下。”就这样一两年下来,于爱平的瓷器修复技艺不断提高,不久就转到瓷器组。

1979 年,上海恢复文物商店。老师傅们全部留在上海文物商店,年轻人都进入上海工艺品进出口公司。于爱平跟师傅分开后,就在公司开始独立承担器物修复工作。

做瓷器修复,一般是需要一些美术功底的。于爱平在绘画方面完全是零基础,只是因为特别喜欢,对色彩的辨识能力和表现力很强,又爱钻研,她修复的瓷器得到了越来越多人的认可。

当时的上海,除了文物商店和工艺品进出口公司,还有一个友谊商店,其下设有一个百货店和一个文物店。上海友谊商店旗下的文物店也设有修复工厂,但因为修复量大,就委托上海工艺品公司进行修复。

因为是外单位委托修复,器物修好后,是谁负责修就要写上谁的姓名。这样的工作来往很多次,于爱平的修复技能渐渐被上海友谊商店所熟知。上海友谊商店的蔡国声,是石刻章的负责人。他经常以公对公的形式,带章到这边修,而且点名要于爱平修。

上海友谊商店虽有修理工厂,但没有瓷器修复业务。后来他们的瓷器修复也基本上委托工艺品公司去修,并主要由于爱平承接。就这样,从十几岁修到三四十岁,于爱平在上海修复行业内渐渐有了名气。于爱平和蔡国声的友谊也由此开始,跟他成为长达半个世纪的朋友。改革开放之后,社会上做收藏的人也开始慕名找于爱平修瓷器,于爱平修复瓷器的名声在收藏界也传开了。

于爱平对色彩的辨识力特别敏锐,调色能力也堪称一绝,仿佛与生俱来。北京一个大藏家曾请她去修一个明成化天字罐。天字罐大小如双拳,是一种小型斗彩盖罐,罐底书“天”字款,是皇宫御用之物。现在全世界完整的天字罐存世量也只有 11 件,稀少而珍贵。

2011 年,这位北京藏家花两万多美金拍下一件明成化天字罐完整的残片。请别人修完后,总感觉修复调出的绿色还是和原色有些微差异。于是,这位藏家专门打电话请于爱平进行再修复。当天,于爱平打个“飞的”飞过去,几分钟功夫就把那种绿色调完,和原色几无差异,让藏家大为惊喜。

明宣德青花团龙纹花口洗,于爱平修复

于爱平对颜色的辨识力,既有与生俱来的色感,也是她不断深入钻研的结果。每次接到修复任务后,于爱平就会反复琢磨修复方案,晚上睡觉都在想怎么做才好。因为工作需要,于爱平对生活中的色彩都很留意。看到任何一件物品的颜色,都会想大概是通过几个颜色调和搭配形成的色变。为了解更多的色彩知识,她还到上海新华书店去找色彩类书籍。当时她家住在黄埔,离书店比较近,就常去翻找,结果还真发现了一本从日本进口的色彩书,让她爱不释手。那时一个月的工资才几十块,而进口书很贵,她只好一有空就去书店一遍遍看,前前后后把一本色彩书研读了很多遍,把各种色彩渐变全记在脑子里,才打下了色感好的扎实基础。

于爱平高超的修复技艺,得到文博行业的高度认可。不少博物馆也纷纷邀请她参与修复工作,尤其是高难度修复工作,都会特别邀请于爱平参与或指导修复工作。

国家文物局邀请于爱平参与专家研讨会

于爱平是三星堆博物馆特聘专家

多所学院聘请于爱平为客座教授

景德镇御窑博物馆、故宫学院、重庆文化遗产研究院、四川三星堆博物馆、四川省考古研究院、南海博物馆等全国重要文博机构,都和于爱平老师有过合作,邀请她去修复重要的陶瓷珍品,挽救国宝重器。

2018 年,南海博物馆邀请于爱平团队修复一批元青花海捞瓷。这些海捞瓷,因被海水和海洋生物杂质腐蚀和摩擦,不仅釉面失去光泽,胎釉表面也出现很多毛孔,触摸时手感非常粗糙,修复难度很大。

因为釉面失光,修复部位也要修出同样的失光效果。之前有修复师用金刚砂材质来进行处理,外面看着好像达到失光的效果,但灯光一照,修复部位里面全是一颗颗小星星一闪一闪的。而且,金刚砂粘到里边,也没法拆解。为解决这个问题,于爱平反复琢磨,试着把做底胚的露胎和带光泽的陶瓷材料混在一起,不仅把失光的效果做出来了,里面也没有金刚砂闪亮的问题。肉眼看时,修复部分外观和出水瓷器外观基本一样,整体很自然。

这次修复工作的更大难题,是青花的复原。青花可以说是瓷器修复当中量比较多而且更难修的品类。青花瓷是一种釉下彩瓷器,它和釉上彩的明显区别,就是在烧制以后,青花的花色会晕染开。

古瓷制作时,使用水性的颜料来描画青花。但修复古瓷采用的仿釉材料,是一种带有粘性的油性材质。这两种材质在笔触及运笔上是有区别的。也就是说,要用一个带粘度的调料,用同样的笔,制作出用水性材料画出来的这种触感,很不容易。画上去之后,瓷器本身的胎会吸水产生晕散。这些效果,修复时都是靠笔绘一笔笔或深或淡叠加描画,才能做出层层晕散的效果。

于爱平团队在景德镇御窑遗址公园前

于爱平团队还曾受邀参加景德镇御窑遗址公园出土的古瓷器修复工作。景德镇御窑厂烧制的瓷器不少是皇帝专用的,要求特别精致。如果出窑以后有瑕疵,一般就地敲碎或摔碎掩埋。当时,景德镇挖出来那一批古瓷都是这样的,碎得非常厉害。其中有一个 50 ~ 60 公分大的盘子,本身有轻微的变形,碎片多,还有一些缺失,修复难度很大。

首先要修复的是对型的调整。这个盘子断面已经不再是一个新的茬口了,不能像一个新碎的瓷器一样严丝合缝修回去。于爱平团队就做了一个斜坡,让它自然过渡。最后完成的时候,这个盘子还像它原来一样不平整、扭曲,但是这个扭曲过渡是自然的。

当时类似这样需要修复的重器,还有大花盆、皇帝御用的大龙缸之类,全都是厚胎,抬都抬不动。修补这样一个大物件,需要把它放到一张矮桌上,四个修复师席地而坐围着画。于爱平带着团队在那儿待了大概有两个月,一直在画这些大件瓷器,把外围花纹全部修复完整。

在古瓷修复行业,单色釉、窑变釉、画工精细和立体感纹饰等瓷器的修复是最难的。在为三星堆博物馆进行修复时,于爱平团队又接受了新的挑战——单色釉古瓷的修复。

当时,三星堆博物馆需要修复 100 多件瓷器,其中委托于爱平团队修复的 40 件瓷器,大部分都是单色釉的宋龙泉窑和湖田窖瓷器。宋龙泉窑和湖田窖瓷器造型秀美,釉色纯净俏丽,风格敦厚,其色泽和质地之美,代表了我国历史上青釉烧制的最高水平。

一般来说,彩色瓷器的修复,因为有花纹和多种颜色的叠加,修复时只要一画,把这个纹饰连接起来,视觉效果上很难发现它具体的破损部位。

而单色釉的东西如果有破损,就像一个皮肤白皙的人脸上的斑,你又要遮住它,还要和周围融为一体,是比较难的。为达到无痕修复的效果,于爱平先要将已调好的颜料在釉面上试涂,将颜色调到与釉色完全一致后,才能上色上釉,把伤痕遮盖住,这个反复调色的过程,非常重要。

宋代双耳旋紋瓶,于爱平修复

修复单色釉瓷器时,要达到透亮的效果,上色时颜色不能太深太死。每一笔上去的颜色要淡,通过淡的叠加,既能遮盖伤痕,又能保持通透的的效果。

窑变釉瓷器的修复也很难。窑变釉是由于窑内含有多种呈色元素,经氧化或者还原作用,瓷器出窑之后可能呈现出意外的釉色效果。这种偶然间的烧造结果,使得窑变釉瓷器不仅形态特别,釉色也非常美丽神奇,是泥、釉和火结合的艺术。

要把窑变效果做出来,表面看上去要一致,修复难度很高。修复时,不仅要考虑形状、薄厚,更要注重每一处渐变釉色中微小的差别和动势,随着颜色的流动采用不同的笔触,来呈现釉色的细微变化。另外,还要注意不同釉料叠加的顺序和时间。比如,为基本色上完涂料后,要在涂层干燥前抓紧上窑变色的涂层,促使两层颜色叠加产生渲染现象,形成自然渐变、浑然一体的效果。

画工细以及立体感强的古瓷也比较难修。比如湖田窑,有很多划花印花纹饰,叠加形成立体效果,修复时得把立体感做出来,并要达到与它旁边未破损部位的效果一样。于爱平曾修复过一个古瓷瓶,瓶子的外围纹饰有鱼与水浪,立体感很强,但其中有一条鱼的纹饰有缺失。于爱平就靠一支笔,一笔笔把富于立体感的鱼涂绘出来,和对面那条完整的鱼纹的立体感一模一样。

三星堆博物館湖田窖(宋影青),于爱平修复

当然,要做到商业修复上的了无痕迹、天衣无缝,对器物的气韵风格把握也是非常重要的。于爱平在修复珍贵古瓷前,都会查阅大量的古籍和文献资料,了解各代瓷器的烧造特点、审美风尚,以及各地官窑、民窑的古瓷风格。根据器物特性、流线造型、纹饰风格、绘画笔触和运笔习惯,从修复器具的选择、填补材料的适配、打磨手法的轻重到颜色的调和、笔触的模拟等,所有细节都会仔细斟酌,制定修复方案,以足够的耐心,一笔笔细致涂绘,在细微的调和变化中,一点一点贴近原物的形状、颜色、纹饰、气韵和风格。

矾红描金观音瓶,于爱平修复前后对比

于爱平修过的明清瓷器,尤其是釉上彩瓷器,几乎可以达到“天衣无缝”的效果。1999 年,上海工艺美术拍卖行筹备春拍时,因工作人员未将包装盒的扣子扣上,一件康熙官窑花卉斗彩小杯在搬运过程中掉出来,薄胎的瓷器当即摔成了碎片。不得已,拍卖行只得以 8 万元的价钱买断了这对杯子。拍卖预展将在一星期后举行,拍卖行的老总紧急通过蔡国声老师辗转找到于爱平。

一般来讲,高古陶瓷相对粗糙,较易修复。明清官窑,尤其那些胎釉精致细腻、画工高超的,很难修复得不露痕迹。于爱平接到委托后,连夜开始帮他修复。因杯子碎成了 18 片,还有碎点和窟窿,要做到无痕修复,对技艺要求高,工作量也很大,时间又紧,于爱平只好加班加点细致笔涂,一直到要开始预展的早晨,才完成修复交给了拍卖行。拍卖行用灯光照,几乎看不出修复痕迹,完美修复后的这对瓷器,最终拍出了 12 万元的价格。这件事在上海流传很广,成为上海修复界的一段佳话。

《中国文物报》对于爱平进行宣传报道

于爱平为私人藏家也修过不少古瓷,其中包括嘉庆时期的一件官窑摇铃尊。摇铃尊是清朝时期景德镇官窑的创新瓷器样式,深为藏家喜爱。这位收藏者带来的嘉庆摇铃尊,口上有五六条冲线,又脏又黑。于爱平先把它清洗得非常干净,然后一笔笔精心修复完,原来的冲线用灯光照也找不出来,又恢复了摇铃尊的古朴神韵,让藏家简直不敢相信。本来他想把这件残缺的摇铃尊 12 万卖掉,没想到于爱平的无痕修复,让这件残损的摇铃尊重现艺术之美,最后在北京以 49 万的高价拍出。

古瓷修复一般都包括 8 个环节,即定损、清洗、拼接、补缺、打磨、着色、上“釉”、做旧和细节处理。古瓷修复环节,其他部分都大同小异,但着色上“釉”环节,方式有所不同。

为了将裂隙掩盖,着色要调合出与古瓷相近的颜色,采用笔涂或喷涂的方式,覆盖裂纹,这就需要对瓷器发色特点及成色规律有所把握。

上“釉”这一步,要将缺损的地方进一步补充釉色和纹饰,非常考验修复师的美术功底,要有极强的色彩辨识能力。纹饰恢复是古陶瓷修复中的难点,要熟练掌握笔势、笔法。尤其是彩瓷,所有缺失部位的器型、纹样的描摹需要查找相关材料,还需要一定的想象力。

最后一步是做旧和细节处理。观察烧制工艺造成的窑变,开片等;陈年堆积的包浆和污垢,还有一些细部漏胎的处理。

于爱平修复的南宋龙泉窑梅花鼓钉炉,于瑞安博物馆展出

古瓷修复的着色与上“釉”,一般分为笔涂和喷涂两种修复方式。笔涂属于传统工艺,单纯凭借手工笔涂,一笔笔完成修复,我国古代工匠很早就使用毛笔和天然的染料,对衣服和瓷器等进行染色。喷涂是借助自动化或半自动化设备进行染色。借助机器,喷涂可以做到修复面积大,效率高,但不够细腻自然。相较于喷涂,笔涂需要付出更多时间和精力,但优点是修复面积小、色彩还原度高,瓷质感细腻、新旧过渡自然。

大明宣德盘,于爱平修复

大明宣德盘,于爱平修复

于爱平跟随修复名师卜允辟时,学习的就是传统工艺——手工笔涂法。之后,也一直坚守笔涂传统工艺。从事修复工作 50 多年来,她用一支笔,数以亿次的一笔笔描画,让一件件古老瓷器重新焕发生命力。

对于为什么坚守传统笔涂法,于爱平说,文物保护,其实就是要更多的保留文物的的原貌。喷涂的喷射面一般要大一点,而笔涂比较精细,可以缩小修复面积。修复面积小,保留文物真实原貌就更多。而且,笔涂不像喷涂是一下子上去的,它是一点一点地涂,一遍一遍上,每一次可以不停地改进,更容易做出瓷的质感。笔涂法上料少而薄,颜色可以不断调整直至接近或达到原釉色。而且,用毛笔笔涂的密度高,密度高低决定了修复部位受空气环境的影响而变异时间的长短。修复的密度高,保持的时间也长。

于爱平坚守传统笔涂工艺的另一个重要原因是,她认为,古瓷是过去的艺术家描画创作、工匠精心烧制,这其中的气韵表现,修复时的分豪色差,也只能由修复师细细领会、模拟和把控,毕竟人与人之间的灵性才能相通。

因为笔涂以笔为主,于爱平对笔涂工具特别讲究。她的工具包里全都是笔,大大小小,粗细不一。大号毛笔,是大面积破损的时候用的,小而细的用于小面积笔涂修复。工具包里的毛笔,大部分是专门定制的缩纯羊毫,适用于缺损部位的遮盖和上釉。也有几只狼毫,主要是画线条和填彩所用。

金艺桥(北京)文化科技有限责任公司总经理毕玲女士拜访于爱平老师

于爱平老师介绍工具包中的各类毛笔

这个工具包跟随于爱平多年,里面有的毛笔都用了几十年。多年的修复使用,这些毛笔的笔杆都包浆了,羊毫也越做越柔软,按下去都像绒面一样发亮。

于爱平说,她这一辈子,只做两件事,修古瓷,传技艺。

2000 年,于爱平创办了“古陶精舍”工作室,毫无保留为学生传授陶瓷修复知识,通过一个个项目,手把手带着学生在实践中不断磨炼技艺。她还经常参加国家文物局等机构举办的各种培训班,同样将自己的修复技艺倾囊相授,为国家古瓷修复行业培养了不少人才。

在古瓷修复界,80% 的修复师或是她的学生、或听过她的培训,或得到她的亲身指导,学生遍布各大博物馆、考古所和艺术院校。《我在故宫修文物》中出现的年轻瓷器修复师、现任故宫博物院文保部瓷器修复组组长纪东歌、南京艺术学院人文学院文物保护修复系系主任、江苏省古陶瓷研究会副会长周庆教授、拥有各类藏品达 3 万多件的湖北十堰的民间收藏家郑艳芳等等,都是她的高徒。

学生们围观于爱平修复瓷器

于爱平对学生的要求,一是喜欢,二是做人,三是技艺。她招的学生,一定是对古瓷修复有兴趣、热爱、甚至是有事业理想的人。她的一些学生是辞去稳定的工作,专门来学古瓷修复,就是觉得这一份技艺不只是一个谋生的手段,更有一份对古瓷的喜好,以及对保护和传承历史文化理想的践行。

于爱平与学生们合影

于爱平和学生,是很传统的手艺人教带徒弟的方式。徒弟跟着师傅,通过一个个修复项目,在实际的瓷器修复中积累经验,提升技艺。她的学生告诉记者,在参与景德镇御窑厂和三星堆博物馆文物等一些实际的修复工作后,才真正意识到老师所说的什么叫做跟着器物走,如何发现器物风格和纹饰中的运笔习惯,如何更加贴近原物,还原出风格相近、过渡自然、视觉一统的效果。

于爱平教育培养学生的方式也很不同。学生们第一次参加大型项目工作时,都会很想做好,着急的过程当中可能就会出问题。有的学生能够冷静下来,仔细回想之前老师教过应对这种失误的处理方法,并用这个方法进行补救,顺利完成修补工作。过后于爱平会私底下找学生聊天,“你那天修的时候,手法上失误,但我看你不吭声,就想看看你会怎么办,没想到你把它弄好了,很不错的。”这种事情能让学生感觉到于老师对自己的信任,之后他们再参加大型项目工作时,自信心就会增强很多。

学生们拿出手机记录于爱平的教学过程

跟随于爱平老师多年的学生们,从于爱平这边感受和学习到的,还有内心的强大。他们说:“于老师不管面对什么问题,都能够很平和,面对任何问题都不会慌乱,始终保持一种乐观的态度,这真是内心强大的体现。”

排版 | 阿树

设计 | 子彤