文博时空 作者 毛玉婷 诗人李白曾吟诗认为蜀地“不与秦塞通人烟”, 长期以来,古代四川被认为是闭塞落后的“蛮夷之地”。可当考古专家探究起三星堆文物,发现其器型、纹饰、制作工艺透露出的信息,与外界有着千丝万缕的联系,呈现出包容、开放的文化面貌,有力地阐述了中华文明多元一体的历史发展进程。

中原文化的影响

在三星堆与同时期其他文化宛如织网的传播中,学者普遍认为,其主要受到中原文化影响。

从青铜器的制作工艺上来看,三星堆文化使用了中原典型的“泥模块范法”,即先做出模子,再用泥巴糊在外,阴干后分片取下,是为“外范”;然后用泥巴做出内腔大小的土疙瘩,叫做“内范”;将内、外范组合在一起,留下的空腔便是要铸造青铜器的形状。把铜液灌进去,凝固冷却……

三星堆文化崛起时,处于二里头文化(位于河南省洛阳市偃师区)尾声。从三星堆遗址发掘出镶嵌有绿松石的铜牌饰、铜铃,玉器当中的玉戈、玉璋,老百姓使用的陶豆、陶盉、盅型器,都带着二里头文化特征。

由于文献不足证,商王朝与古蜀王国的关系,从来就是研究难点。虽然早在殷墟卜辞里,就有商王朝与古蜀关系某些方面的记载,但由于卜辞过于简略,加上历史文献的阙载,所以学者们对殷墟卜辞中关于商蜀关系的解释有所不同。对于三星堆文物与中原文化呈现出的相同点,亦存在不同的解读。

由于并未发现青铜生产工具,有观点认为,三星堆文化中的青铜器为制造完成后运输而至 。四川省科学院研究员、四川师范大学巴蜀文化研究中心教授段渝表示,在古代,青铜属于战略性物资,青铜器的生产是由国家直接控制的,青铜武器、工具均属此类,最多只能在官方监督下使用,不能占有,更不能以之随葬。在经济生产部门,国家对青铜工具的管理十分严格,一般是集中管理、用后收回,使用磨损后必须回炉,所以考古发掘中往往难以发现青铜生产工具。

是否存在两地区同时发展出相似文化的可能性呢?四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站副站长许丹阳表示,青铜器和玉器,造型复杂、技术要求高,同类器物很难在不同地区独立产生。

关于传播路径,有学者认为,是通过长江中游地区传播到上游地区的蜀地。也有观点认为,北方也存在一条通道,比如通过今天的陕西传入。

迥异于中原

即使三星堆采借了二里头文化元素,两者仍有区别。美国旧金山亚洲艺术博物馆馆长许杰称,三星堆的青铜冶铸技术基本上没有超出中原的块范法、复合范冶铸技术。但中原特别注重浑铸,把复杂的东西一次成型,减少工序。三星堆则主要用分铸法,然后焊接、拼装起来。

四川省文物考古研究院、故宫博物院等联合公布研究发现成果显示,三星堆青铜器在商代晚期已形成“分铸为核心,兼用浑铸、锻造”的技术体系,“芯骨—条形芯撑”技术解决了青铜神树枝干等细长器物成型难题。

这些青铜器与我们熟知的先秦青铜礼器完全不同,充满浓重的巫术色彩,明显超出了以中原王朝为中心的认知框架。

段渝认为,三星堆文化中的一些二里头文化的陶器形制,只是零星地、不成组合地出现,二里头陶器组合中多数最典型的器物如鼎、爵等,并没有出现在三星堆文化当中。

相反,三星堆文化的陶器组合是按自身的发展序列有序演进的。这表明,尽管三星堆文化中出现了二里头文化的某些陶器形制,但二里头陶器却并没有在三星堆陶系中占据重要地位,更谈不上占据主导地位。

段渝认为,商代中叶,古蜀三星堆文明走向极盛,与商文明平行发展,比肩而立。这种形势,从当时全中国范围内各大地域文化与商文明的力量对比来看,都是十分特殊的,在整个商代历史上也是极为罕见。

长江流域文化互鉴

除了模仿中原系统,学界普遍认为,三星堆青铜容器的一些纹饰和装饰性图案,更与长江中游湖北、湖南等地相似。

四川大学历史文化学院教授、四川省考古学会会长霍巍举例称,“例如在青铜器物表面分铸合体而成立鸟、羊头(牛头),以青铜器的扉棱作为合范之处,等等,都显示出三星堆与黄河、长江流域青铜文明之间的交往和联系,甚至不排除三星堆的青铜工艺直接受到长江中游荆楚地区的影响。”

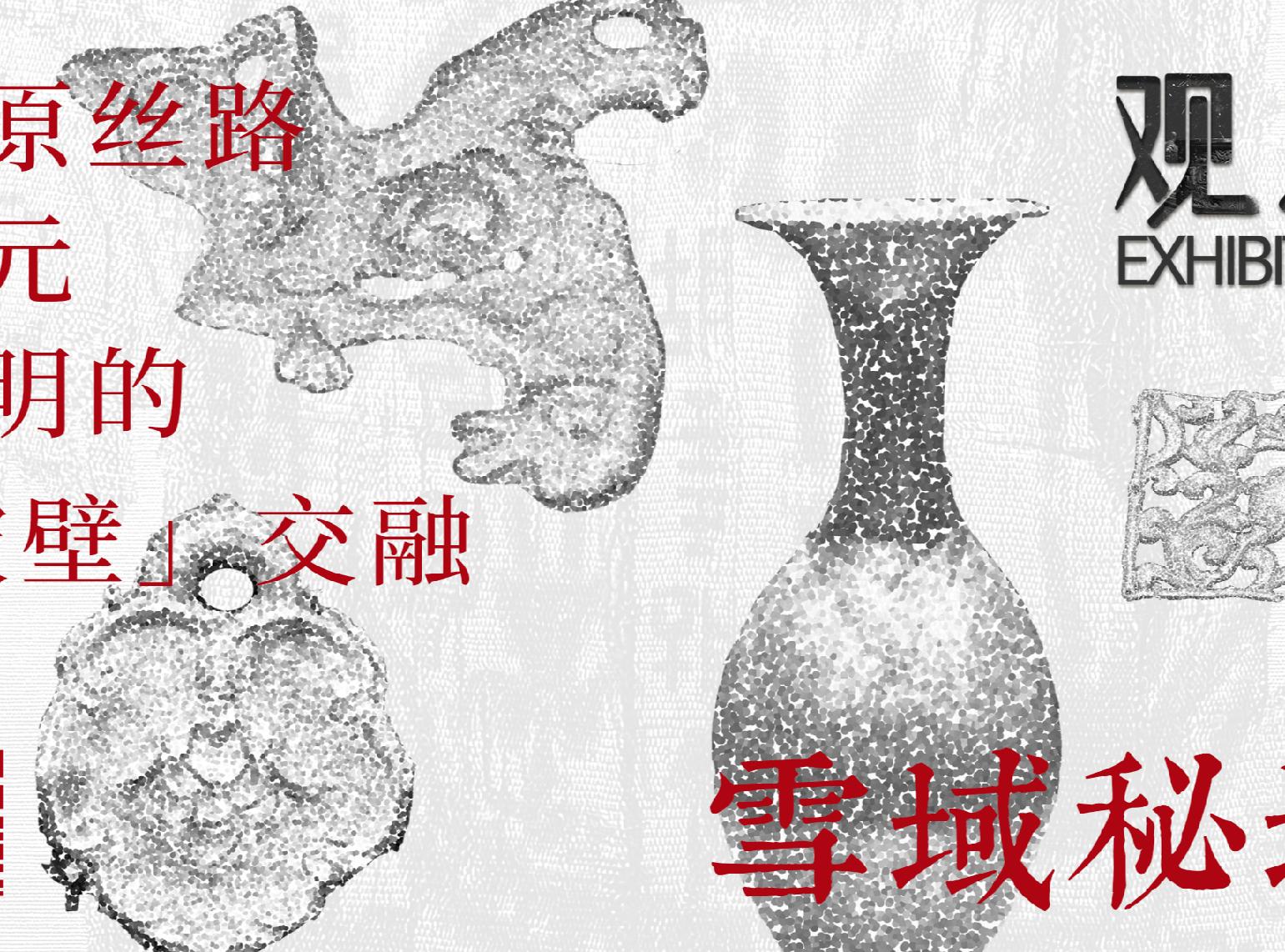

三星堆还出土大量玉琮、牙璋、玉璧,形成玉器系统。从其形制特点来看,与黄河、长江流域的史前玉器属于同一体系。其中,牙璋在中原二里头、二里岗文化中便已经流行,后来“风靡”大半个中国,成为祭祀的礼器之一。在牙璋流传链条上,三星堆是一个重要环节。在成都平原的金沙遗址当中,甚至发现一件来自良渚文化的高品级玉琮,或是通过两地相互交流而来。

三星堆出土了一种青铜獠牙神像。学者王仁湘认为,獠牙神崇拜于距今8000年至4000年间,在先民群体中有着广泛的分布。从4000年前开始,人形神灵依然在,但獠牙消失,三星堆中獠牙塑造,延续的是更古老的传统。仰韶文化中,獠牙神面绘在彩陶上;良渚文化中,玉器微刻神兽面像几乎都有獠牙;湖北天门石家河遗址中带有上下大獠牙的玉神面。

中国社会科学院考古研究所研究员许宏表示,笼统而言,三星堆所处的成都平原位于长江上游,属于广义的长江文明,从长江下游的良渚到长江中游的屈家岭、石家河文化,再到长江上游更晚的三星堆文化,这一带的考古学文化巫术色彩浓厚,而与以黄河中下游为主的中原文明相比确有差异。两者的分野在于,中原地区注重人与人的关系,而长江流域一带更注重人与神的关系,当地普遍“信巫鬼、重淫祀”,祭祀活动泛滥的传统,直至春秋战国时期。

山西大学考古文博学院院长高大伦曾作为四川省考古院院长主持过三星堆的发掘与研究工作。他表示,在中原,不同的人使用觚、爵、鼎、簋、尊等青铜器的数量和规格不同,以此体现贵族的分明等级;而三星堆则主要将青铜器用于祭祀,体现出鲜明的祖先崇拜。

高大伦认为,20世纪60年代以前,大家都认为中华文明摇篮在中原。20世纪70年代后,长江流域也有古老文明渐成学界共识。但是,与中原古文明以河南为中心不同,长江文明中心在不同时段有所转移:5000年前,在长江下游江浙一带,以良渚遗址为代表;4000年前,在长江中游湖北一带,以石家河遗址为代表;商代中期到西周早期在成都平原一代,以三星堆、金沙遗址为代表;西周晚期到战国又转移到长江中下游一带,以楚文化为代表。所以,准确表述应为:三星堆是商晚期(3300年前,以三星堆祭祀坑为代表)到周早期(2800年前,以金沙遗址为代表)的长江文明中心。

四川省文物考古研究院研究馆员、三星堆博物馆馆长雷雨表示,三星堆文化是中华文明不可分割的一部分,即便是那些看似非常奇特的器物,比如青铜跪坐人像手持的牙璋、头上所顶的不同形制的尊,大量出现的龙形象,殷商文化青铜器纹饰等,均体现中华文明经典元素,充分说明古蜀先民拥有中华民族的文化基因。

与西亚文明的交流

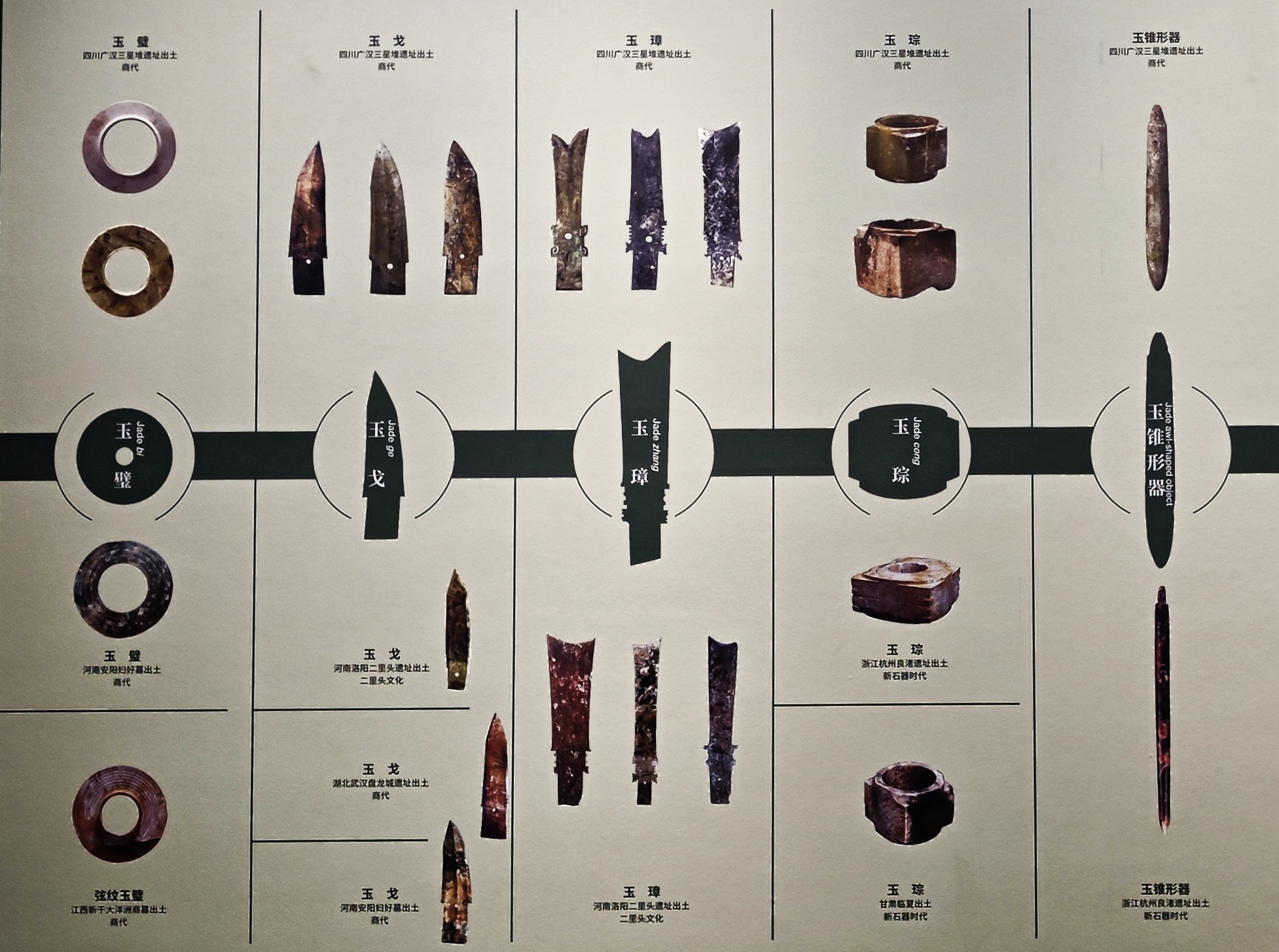

三星堆文物中亦出现了国内资料罕见的面貌,譬如青铜群像以及纯金做成的金杖、金面罩、金箔动物。这让人们联想到了著名古埃及法老图坦卡蒙墓中出土的黄金权杖、黄金面罩。

四川大学历史文化学院学术院长霍巍曾在《广汉三星堆青铜文化与古代西亚文明》中指出,两者青铜文化区别较大。例如,古代埃及和希腊的青铜人像、黄金面罩,造型风格具有强烈的写实性,极力模仿真人。图坦卡蒙陵中出土的那具黄金宝石面罩,完全就是从真人脸上拓捶下来的作品,与死者的相貌惟妙惟肖。

这一习俗与古代埃及人的灵魂观念有很大关系。从远古时期开始,尼罗河盆地的原始居民就认为,墓葬是死者肉体、灵魂的住所,死人也象活人一样在冥界生活,因而必须妥善地保存遗骸,逐渐发展到制作“木乃伊”,墓葬中还须放上死者的雕像,“人们认为,当灵魂找不到躯壳可以依附的时候,它就会依附在雕像上,使雕像活起来,从而这一个人可以继续度他的冥土生活”。这一观念使得艺术家们必须遵循一个创作原则,那就是使死者的肖像尽可能真实地再现于作品之中。古希腊人显然受此影响,继承了这一风俗。

而广汉三星堆青铜群像一个显著的特点,是以抽象和夸张为主、写实为辅的“半人半神”形象,其造型十分奇特怪异,且均不是出自墓葬当中,在功用和涵义上显然有别。此外,金面罩是罩在青铜人像的面部上,并不是象古埃及、希腊那样罩在死人的面孔上,也表明二者之间的区别。

霍巍把目光移向西亚,发现古代西亚出土的大型雕像,多发现于宗教礼仪场所(如神庙或露天的神庙广场),而不出土于墓葬,与三星堆遗址及辽宁红山文化“女神庙”的情况相似。这意味着,两者在制作雕像的宗教目的比较一致,而有别于埃及、希腊。

在造型特点上,西亚地区的青铜雕像虽部分特殊人物肖像富有写实性,但造型抽象、风格夸张的铜像也很多,且同样存在雕像上被以金面罩、金箔的传统。

此外,娜娜女神殿中的那尊女性头像,一些专家认为“可能是木制的”,可以与头像穿套。而三星堆的许多青铜头像也是头部中空,可以穿套在身躯上,虽然身躯已失,但很可能也是木制的。

霍巍认为,三星堆文化是在土生土长的古蜀文化的基础之上,既吸收了中原殷文化的因素,又可能吸收了来自西亚古老文明的因素。

结语:三星堆之美

据三星堆遗址管理委员会副主任朱亚蓉统计,作为传播中国文化的一张金名片,三星堆文物迄今已在世界20多个国家和地区展出。

青铜神树通天彻地,纵目面具凝视千年——在中华起源文明中,三星堆恰若一颗明珠闪耀,以巨大、奇诡的形态,丰富着中华文化的美学、内涵。

在高大伦看来,商代的青铜艺术是精致凝重,蜀地青铜艺术是自由奔放的,“各美其美,美美与共”。

在美学领域有两种代表性审美——“崇高”与“优美”。东方美学更多以精致、柔和、有秩序的“优美”调动人的和谐感。而三星堆艺术则击碎日常的认知尺度,这不是精致的美,而是“崇高”的骇人显现:人在不可理解的宏大造像前,顿觉自身渺小,在战栗中升起庄严的敬畏。高大的青铜人像、神像、神树,层层叠叠的神坛引领人仰视祭拜后,又生发出一种冲突、超越的喜悦,又仿佛折射出人凭理性超越自然的哲学意味。

这种美不使人愉悦,而令人肃然。企图沟通天地的狂野想象,照见先民对宇宙、对未来的追问姿态。这是超越生存,向神秘纵深一跃的精神高峰。

时至今日,尽管三星堆研究如火如荼,仍有许多未知有待我们去探索。对此,高大伦称,考古学界制定了当下的重点方向——寻找帝王陵、炼铜遗址、青铜器作坊等遗址,未来,或许有更丰富的研究资料,让人们进一步探索神秘的三星堆。

图片 | 杜广磊 毛玉婷

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎