(图片来源:图虫创意)

王小广/文

随着我国经济进入到新的发展阶段以及疫情对经济的反复冲击,大企业与中小微企业发展不平衡的问题日益突出,中小微企业困难层层叠加,短期超强压力与长期制度性困境结合,面临前所未有的生存压力,这无疑对总体市场经济活力和稳就业产生很大影响。

现在流行讲“稳预期”,最需要稳定的预期是中小微企业的发展预期,以及广大消费者的预期,这些基本的预期稳定了,整体社会的预期就会稳定。

“六保”中最核心的是保市场主体与保就业,其中核心中的核心又是保“中小微企业”的生存与稳定,中小微企业稳定了,就业稳定和社会稳定才会有基础和保障。

缓解中小企业因短期外部冲击过大而造成的生存困境,需要政府强有力的纾困政策,但要从根本上解决中小企业的长期发展动力不足与质量不高的难题,必须改革和完善我国中小企业制度,形成有利于中小企业稳定健康发展的制度基础与宏观环境。

一、中小微企业“难”在何处?

当前中小微企业最大的困难是“需求萎缩”,且呈现明显的不均衡特征。一些针对中小微企业降税减费和金融纾困措施不可谓不大、不可谓不及时,但中小微企业在总体疫情常态化与局部疫情爆发强冲击下面临的最大困难是没有需求或需求严重不足,也就是“营收大幅下降”--“吃不饱”。

“需求萎缩”最明显的领域是一些与疫情关联强的服务业,即社会服务需求大幅萎缩,我国的多数服务业都是人对人的传统服务,且多是集聚性的,如旅游、交通、餐饮、文化娱乐等。

以旅游业为例,2020年疫情初发,全年全国旅客量大幅下降52.1%,2021年在疫情防控取得重大成效后的经济恢复中,仅回升12.7%,只有疫情爆发前2019年的一半多。

今年受上海、北京两个超大城市疫情防控的影响,旅游业需求萎缩更是“雪上加霜”,预估全国旅客总人数至少下降20%。即两年累计,旅游业一半以上的需求没有了,这对旅游业以及相关行业如交通、住宿、餐饮等的冲击是巨大的。第三产业法人单位数2020年为2165.8万个,占全部法人单位数的73.7%,其中受疫情影响大的服务业包括交通运输、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业,2020年三类行业合计法人数为465.8万个,占服务业总体法人数的21.5%,即五分之一以上的服务业受到严重影响。

中小微企业在第三产业分布更广,单位规模也很小,所受影响也更大,带来的就业问题便更突出。特别值得注意的是,疫情常态化持续时间越长、疫情爆发期管控越严,其所受的短期冲击和累积影响便越大。

与“需求萎缩”紧密相关的一个问题是初创企业高出生率、高死亡率,即“双高”问题。十八大以来国家“放管服”改革成效显著,大大降低了初创企业的成本,显著提高了“出生率”。但疫情前已出现中小微企业偏高“死亡率”在疫情爆发以来陡然上升。以今年为例,国家市场监管总局数据显示,3月分全国市场主体注销126.2万个,同比增长24.5%,其中企业注销29.1万个、个体工商户注销96.2万家。2021年我国市场主体总数超过1.5亿个,比2012年增加了近1亿个,增加了1.7倍、年均增长11.8%。

受疫情的影响,目前我国中小微企业“死亡率”明显高于“出生率”。中小微企业死亡率骤升,最主要的原因还是负担重、“吃不饱”。中国中小企业协会对中国中小企业发展指数3000家样本企业的数据显示,今年4月份中小企业开工率不足50%的占28.8%,未开工的占15.5%,两者合计为44.3%。

与供给冲击与需求萎缩相关的一个问题是,因中小企业在产业链中处于明显的劣势,使其容易受到供应链上游的价格冲击。如去年的PPI大幅上涨,形成1994年以来最大的价格剪刀差,这对广大中小企业来讲,来自原料成本上升的压力巨大,而由于市场最终产品供大于求,成本无法向最终消费者转嫁,结果使得中小企业困难进一步“加码”。

而影响我国中小企业高质量发展最根本的问题是中小企业制度瓶颈,即现有的中小企业制度不适应高质量发展的需要,从小微企业到规模中小企业、再从规模中小企业到大企业的成长,面临两道难逾的“坎”。

在疫情反复冲击下,逾越第一道“坎”十分不易,现在全国上齐心协力做的就是越过“第一道坎”,力求保市场主体,提高中小微企业的存活率。但更大的挑战是“第二道坎”。规模最大的中小企业(以规模以上工业的小型企业为代表),也是当前生存压力相对较小(已迈过了第一道“坎”)的一类中小企业群体,却面临负债率过高、融资难融资贵、税负重、供应链地位弱等多重难题。如果前面讲的中小微企业“需求萎缩”和“高死亡率”很大原因是疫情的强烈短期冲击,那么疫情终止或适应疫情常态化管理就会逐步正常。而笔者这里重点思考的是我国中小企业发展的未来:中小企业成长力强、且与大企业分工合作紧密,从小微到规模中小企业再到大中企业成长的路径畅通,那么,我国的微观经济基础就会长期充分活力和稳定成长,成为扩大就业与创新发展的不竭源泉,从而加快实现高质量发展与现代化的步伐。

二、从规模以上小型工业企业发展面临的“多重难题”看我国中小企业制度问题

(一)规模以上小型工业:“多重难题”交织

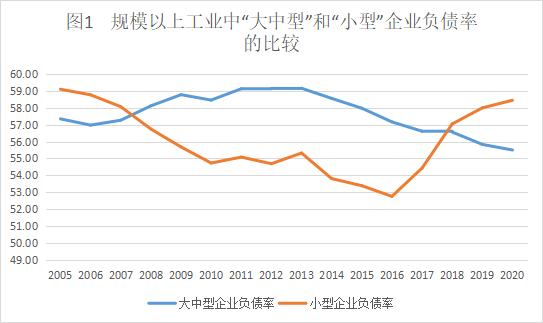

请看如下三张图:

首先,图1反映了我国中小企业存在明显的高负债率问题。企业负债率严重偏高,主要是因为我国长期实行间接金融体制。从长期趋势来讲,在黄金增长期(2002-2011年),我国大企业与中小企业在负债取向或偏好上明显不同。为了适应高速的资本扩张,再加上流动性过剩这样的条件,大企业采取了不断提高负债率的策略。2005年大中型工业企业负债率为57.34%,比小型工业企业负债率还低1.75个百分点,到2013年则上升到近二十多年的最高点59.15%,上升了1.81个百分点;与此同时,由于小型企业在资本密集型高增长期处于劣势,被迫采取降低负债率的策略,致使小型工业企业负债率不断下降,2016年降至最低点(52.76%),11年间下降了6.42个百分点。

随着我国经济大“拐点”(2008-2012年)的来临,大型工业企业不仅获得了越来越明显的优势,而且对新发展阶段金融宏观环境变化作出有效适应,开始“降杠杆”,即不断降低负债率;而在此阶段,特别是在2015-2016年间,中小企业困难陡然加大,同时,政府也以前所未有的政策力度支撑中小企业发展,推出不少降税、降成本的举措,缓解中小企业困难。

中小企业抓住机会,试图通过提高负债率(借外力)来应对已逐步加重的“企业二元结构问题”,到2018年规模以上小型工业企业负债率上升到57.04%,再次超过大中型企业,且还在逐步上升,2020年则高达58.44%,比2016年提高了5.68个百分点。结果使企业的“二元结构矛盾”更加突出。特别是在最近三年的世纪大疫情持续冲击下,我国中小企业困难持续恶化,说它面临系统性发展困难不为过。

资料来源:国家统计局有关年份的《中国统计年鉴》

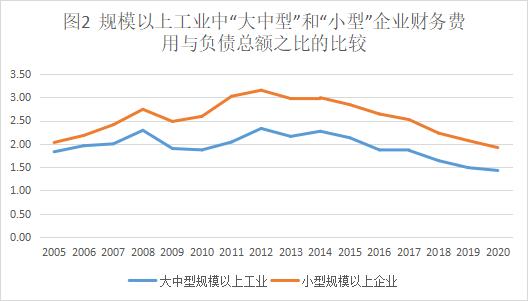

其次,我们看第二张图,反映我国中小企业融资难、融资贵问题。这里我们用规模以上工业企业的财务费用与总负债的比例作为反映企业融资成本的指标。从表2看,过去15年间,我国大中型工业企业和小型工业企业,都经历过先上升后下降的过程,特别是十八大以来,我国工业企业的融资成本不断下降。但相比较而言,一直以来我国小型工业企业融本成本明显高于大中型企业,2005年差距较小(因流动性过剩),2011年前后差距最大,之后有所缩小,但中小企业融资成本依然严重偏高。2005-2020年平均,大中型工业企业融资成本为1.87%,而小型工业企业高达2.52%,平均高于34.8%。最近五年平均,大中型企业与小型企业融资成本为分别为1.65%和2.24%,后者比前者高35.8%,比15年平均值高出1个百分点。

资料来源:国家统计局有关年份的《中国统计年鉴》

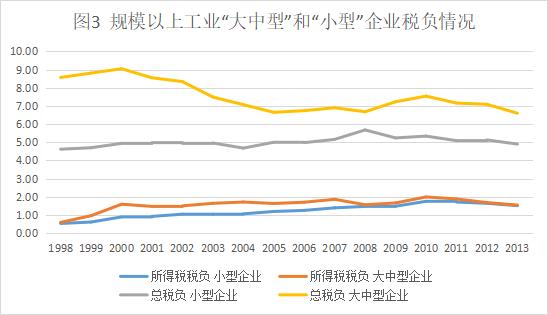

再次,看第三张图,反映出我国税收结构不合理以及企业税负偏高问题。这与我国长期间接税体制有大关系。我们这里计算的企业总税负,分子包括应交增值税、主营业务税金及附加和按25%计征的企业所得税,前两项即按月统计的企业税金总额,分母为主营业务收入(总产出)。

资料来源:国家统计局有关年份的《中国统计年鉴》

从表3可以看出,我国大企业与小企业比较有以下特点:

一是我国规模以上小型企业的税负长期较为稳定,而大中型工业企业的税负呈现逐步下降的趋势。

二是我国大中型工业企业税负长期高于小型企业,这一点与人们的感受有较大出入,也与不少调研报告与专题论文不符,我们认为,可能是选择样本问题。小型企业平均总税负低于大企业不会有问题,特别是最近几年,中央加大了对中小微企业的减税力度,可惜由于统计资料的缺失,2014年以来的变化情况我们无法得知。同样,国企税负高于民营企业,国内企业税负高于外资企业,也是众所周知的事实。

从表3中的所得税税负指标能够看到,我国规模以上工业大中型企业和小型企业所得税税负基本在0.5%至2%之间,平均1%多一点,最近几年接近2%。

相比之下,美国企业只有所得税,考虑到美国企业具有全球垄断性,盈利能力比我们强不少,假设利润率比我们高一倍,那么,美国企业的平均税负就是3-4%。

分析认为,我国企业税负偏高是成立的,也正是由于这一点,在企业的二元结构矛盾突出时期,企业税负偏高问题成为阻碍我国中小企业发展的重要障碍。

以上三个问题,都属于中小企业制度问题,这是企业二元结构问题的本质。

可以说,我国产权制度改革已基本完成,产权激励可以说是比较有效的,但与中小企业发展相关的其他制度如金融、税收制度安排,却是严重不利于中小企业自主和创新发展的。

从中小企业内生发展机制看,除了税收、金融制度,还有大中小企业间的产业分工体系问题,其形式、发展水平特别是一体化水平(纵向一体化程度)是我们要特别关注的第四个中小企业制度变量,它的重要性决定了企业结构优化的方向和发展动能的持久性。此问题在本节的第三部分日美大中小企业结构优化的部分我们将重点讨论。

(二)“企业二元结构问题”与中小企业制度瓶颈

当前我国中小企业问题,必须放在我国经济进入新的发展阶段这一大背景上看,而不能仅从短期冲击而导致的需求萎缩、预期转弱看,即随着我国经济结构升级和市场竞争环境的变化,我国企业发展开始出现明显的分化,大企业竞争地位显著提高,而中小企业竞争地位显著下降,形成越来越明显的“新的企业二元结构”。企业二元结构在我国上世纪五、六十年代以及八十年代乡镇企业大发展时期,都曾明显的出现过,大与小的、先进与落后、以及效率差异,既反映在技术、规模上,更反映在管理方式、生产方式与生产关系上。在上世纪80年代经济转型的早期,小企业尽管技术、规模与方式上落后,但短缺经济与经济波动大的高增长时期,其“船小好调头”的灵活优势明显,这一独特优势一直延续到2011年前后(90年代后期,大企业问题突出,也因此政策取向上提出“抓大放小”)。随着2002年-2011年间重化工业化的高速发展以及市场竞争的激烈,大企业优势得以显现,大企业具有多重垄断优势(市场垄断、行政垄断、自然垄断),其最突出的是规模经济优势与产业链优势(掌握上下游核心资源),成本低、政策优惠多;而相反,中小企业原有的优势消失,再加上产业链的劣势和市场过度竞争等使其处于越来越明显的“劣势地位”。这种自然发展的劣势与中小企业制度建设滞后结合,使我国大企业与中小企业间“二元结构矛盾”显得更为突出。

(三)解决中小企业制度问题的日本、美国经验

从现代化的进程看,日本与我国一样,现代化起步较晚,都面临传统+现代这一“企业二元结构”问题。就后发国家来讲,“现代”是“帕来品”,但它是先进技术、先进生产方式(大规模生产)与管理方式,而传统的手工业则以家庭为核心,技术落后、规模化小,社会分工程度低,两者并存,便产生了日本学者所称的企业双重结构问题。

企业的双重结构,按日本学者中村隆英等的说法,是指(a)以国外移植技术为中心,基于官僚制性质合理性组织的大规模资本主义经营,和(b)以传统技术为基础,中小规模家庭共同体经营并存的状态。在日本经济发展中,曾有两次企业双重结构矛盾极为突出时期,即两次世界大战之间的时期和太平洋战争后的约10年间。

有意思的是,在日本工业化早期与中期,战争爆发所采取的管制经济政策却使其“企业二元结构矛盾”明显缓解,而充分竞争时期或和平时期“企业二元结构矛盾”则突出。其合理解释是,战时体制动员能力强,为了及时大量的生产战争所需装备、军需品,政府引领大财阀(先进技术部门)将中小企业强制融入大规模的现代生产体系中,中小企业成为其附属,使得这一时期的产业分工合作反而加强了。对华侵略战争与朝鲜战争对日本的需求,都起了这样的作用。战后日本经济进入高成长期,企业二元结构问题再次明显缓解,且最后得到根本解决。究其原因,一方面得得力于财阀解体有利于中小企业成长,许多中小企业通过市场竞争形成了新型现代巨型企业,大企业依赖于中小企业而高速发展,中小企业现代化水平也显著提高,与大企业形成合理分工、有机联系,形成一元化的企业制度;另一方面,日本中小企业法的制定以及相关中小企业金融、税收支持制度的确立,有力地缩小了与大企业的鸿沟(各种垄断与歧视被有效遏制),使中小企业普遍地自主发展能力增强、经营充分活力、上升空间畅通。战后日本创造世界经济奇迹,中小企业活力及形成的有效成长机制至为关键,稻盛和夫称“自立的中小企业改变日本”,“战后支撑日本经济高度增长的是中小企业红火兴旺的活动,大企业也由此而生。其中亦生成近官、官保和执业界之牛耳的大企业,并不知不觉建立起以这类大企业为中心的业界秩序。剩下的中小企业大半成为大企业的附属,失去活力。”

相比较而言,美国的企业二元结构问题长期都不很突出,主要原因其初始发展期就没有现代与传统并存的问题,大企业与中小企业都在一元体制上竞争发展,最后形成合理分工,共生共荣。

经济现代化的过程也是各行业和企业现代化的过程。日本、美国一体化企业制度形成的路径是:各行业通过充分的市场竞争,一批中小企业成长为具有市场垄断地位的若干头部企业,成为行业发展的主干,且不断地有新的头部企业产生,这若干的头部企业之间开展寡头式的垄断竞争,其特点是创新能力的竞争和市场份额的竞争,并各自形成自己的技术创新链、供应链与增值链,有些也是资金链,形成有序的产业产品技术分工分层级,超大企业--一级供应商(大型企业)--二级供应商(中型企业、小型企业的上层)--三级供应商--四级或五级供应商(按照生态学林德曼定律,食物链最多五级,企业的产业分工体体系要实现高效可控也应该如此,不管是外包制或分公司制都应如此)。即形成“大树大森林”的企业结构,而不是“稀树草原”的企业结构。前者大树是由森林中小树种成长的,其他大量中小树种要么融入总体经济体系中成为重要的分工组成,要么还在成长中或是新成长的品种;而后者便是二元结构固化,优势固化,劣势也被固化,内部缺乏分工协作,更缺乏流动性,稀少的大树并不真大,更难以变强,只是与大量的草原比显得鹤立鸡群罢了。

展开全文