技术推动变革,随着智能化与网联化的不断发展,汽车的价值属性也从运载工具逐渐向多功能价值空间转变。在此背景下,智能座舱该如何被设计?功能该如何被定义?体验又将如何被评价?都是企业绕不开的话题。

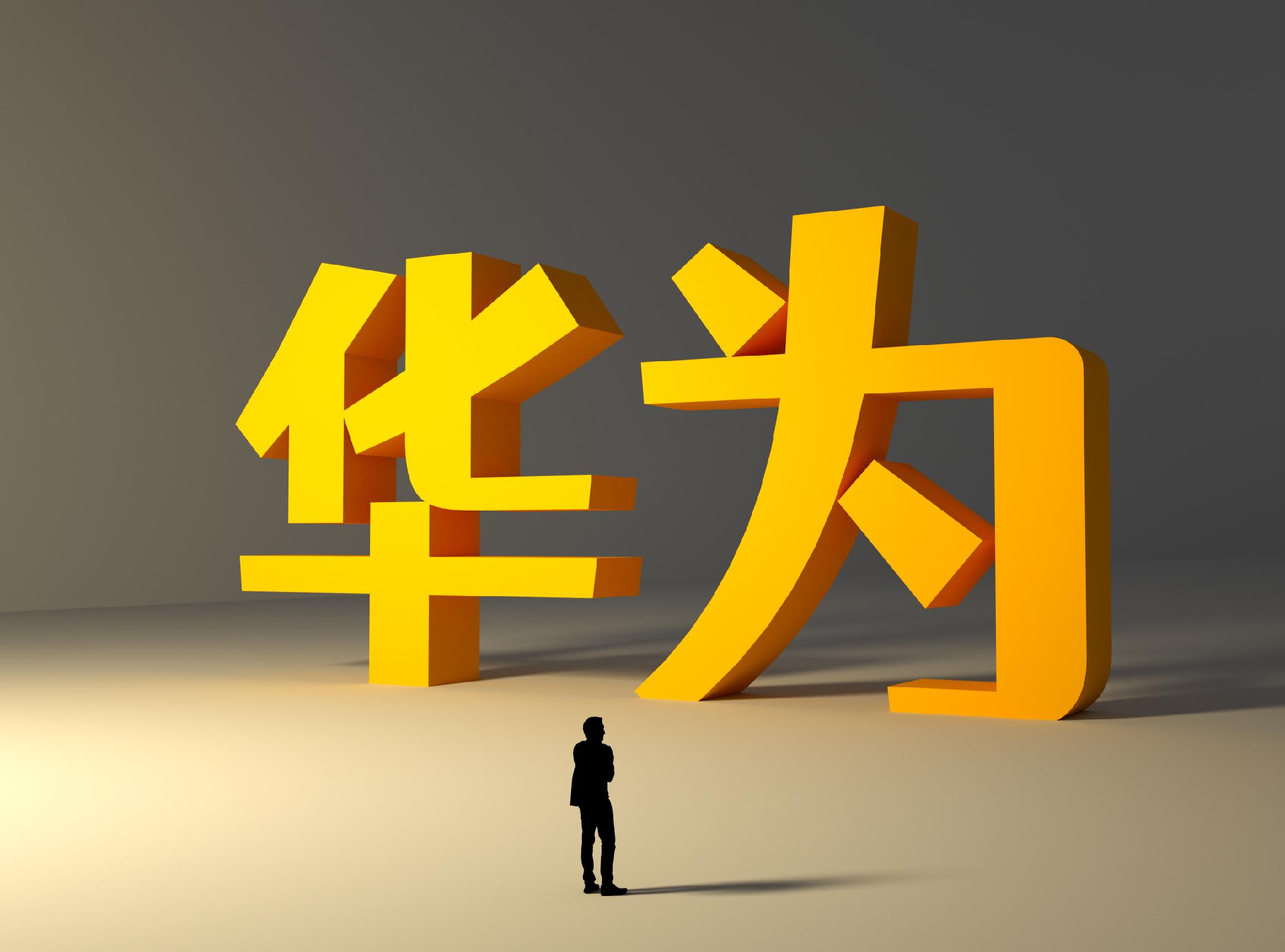

车云研究在智能座舱领域深耕多年,采用“测研结合”的方式在行业内首创了聚焦用户核心旅程的“CC-1000T智能座舱评测体系”,致力于在该领域为整个行业提供基于用户体验的第三方标尺。我们通过对“110+”款车型的深度评测,结合用户体验的持续研究,构建了一套场景设计与功能定义的方法。希望帮助车企从产品设计源头就能充分考虑用户使用场景,从用户体验角度进行智能座舱的产品定义与功能定义。

回望过往,我们在构建智能座舱评测体系时,始终坚持站在用户视角,尽最大可能还原用户使用场景。从智能座舱评测体系的评价上,通过用户底层需求即人性的角度出发,结合设计心理学、体验五要素、峰终定律、尼尔森十大交互原则、智能座舱体验“六脉神剑”等理论基础,不断积累与提升对产品的认知与理解。

场景设计与功能定义

关于智能座舱评测体系,车云曾以专题文章做过介绍。本次的主题主要围绕如何进行场景设计与功能定义进行探讨。

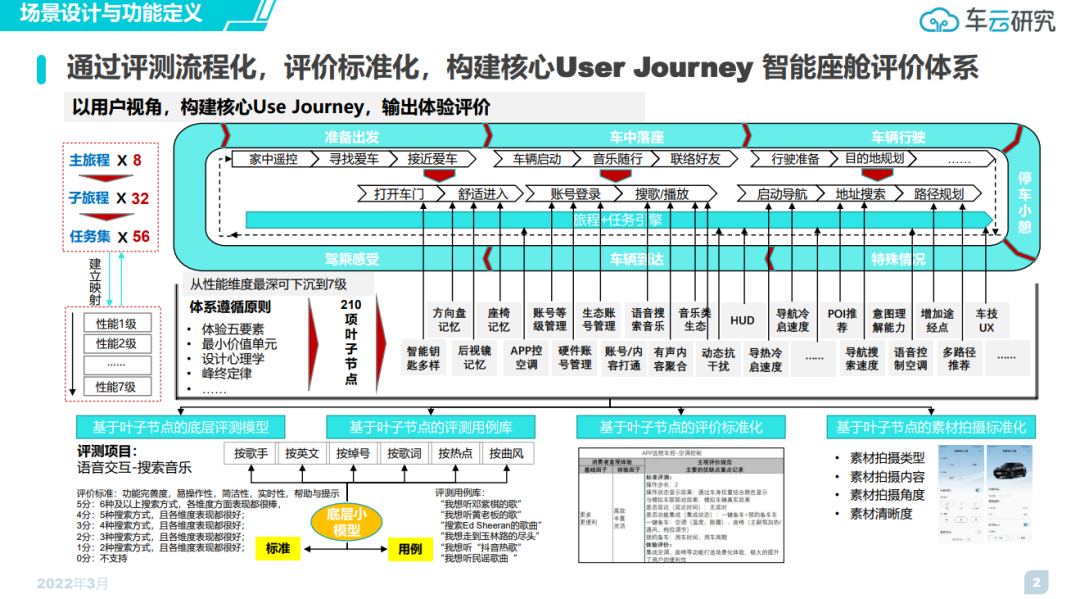

我们试图以场景视角定义座舱价值。因此在设计方法上我们遵循“大旅程-小场景”,分别采用“自上而下”和“自下而上”的设计原则,去伪存真,探索在每一个核心旅程下的小场景,描绘用户全用车旅程的场景故事地图。在通过特定场景下用户行为来解析用户体验,并以体验的视角来定义座舱功能。

自上而下

首先,“自上而下”的设计原则,首要解决的是跨系统问题,即在该场景下好的体验是多功能共同作用的结果。

【大旅程】→【小场景】→【体验分析】→【功能设计】

- 大旅程

行动旅程:准备出发→车中落座→车辆行驶→特殊情况→停车小憩→…(8大主旅程)

触点旅程:家中遥控→寻找车辆→接近车辆→启动车辆→设置环境→…(32个子旅程)

- 小场景

串行场景:基于时间顺序的执行递进

并行场景:同一时刻下用户的不同诉求

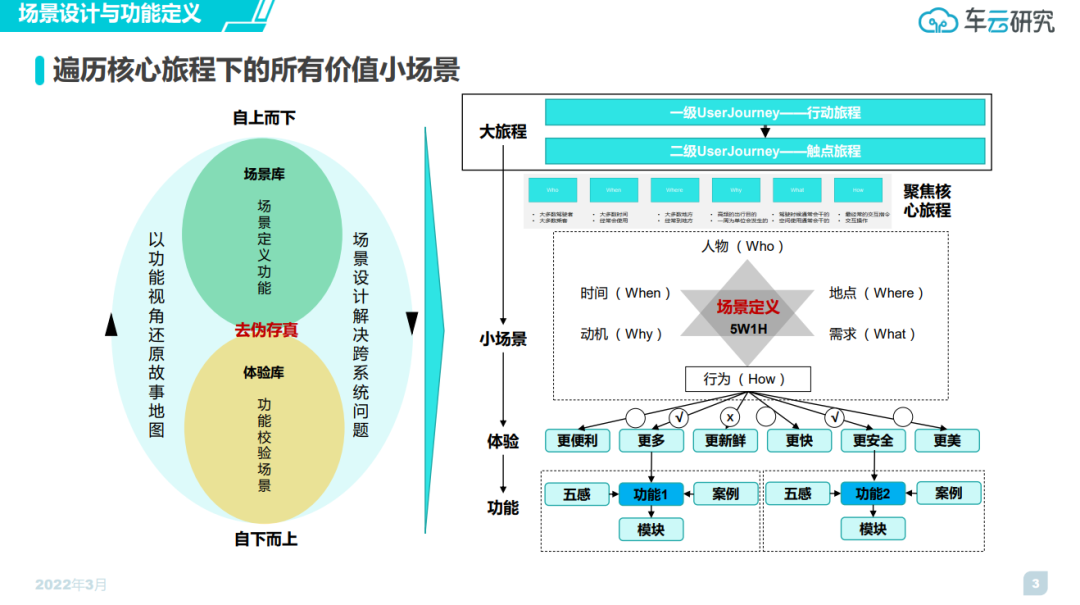

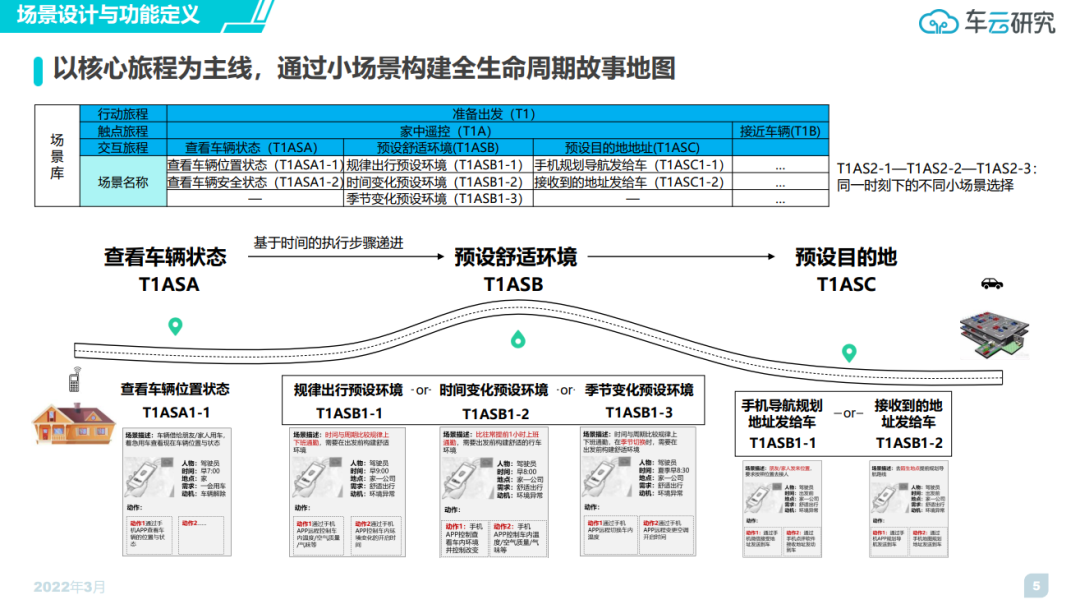

在场景设计上,以用户最长的一段用车周期为基础,聚焦核心旅程,(即“大多数驾驶者/乘客,在大多数时间,经常去的地方、常发的出行目的、通常会使用的功能,高频的操作/交互”)透过核心旅程来解构用户核心诉求下的变量(即人物、时间、地点、需求、动机),进而完成串/并行小场景的设计,而每一个小场景都在描述一个完整的用户故事。

所有的小场景的集合通过时间串联即可形成一个基于用户全用车流程的故事地图,以“准备出发—家中遥控”大旅程为例,依据时间递推,至少涉及三类串行小场景,即“查看车辆状态→预设舒适环境→预设目的地”。

在“预设舒适环境”这一时刻下,因为时间和季节的变化也会产生三种并行小场景,即“规律出行下的环境预设&时间变化下的环境预设&季节变化下的环境预设”,每一场景对体验的要求与功能的诉求也不尽相同。

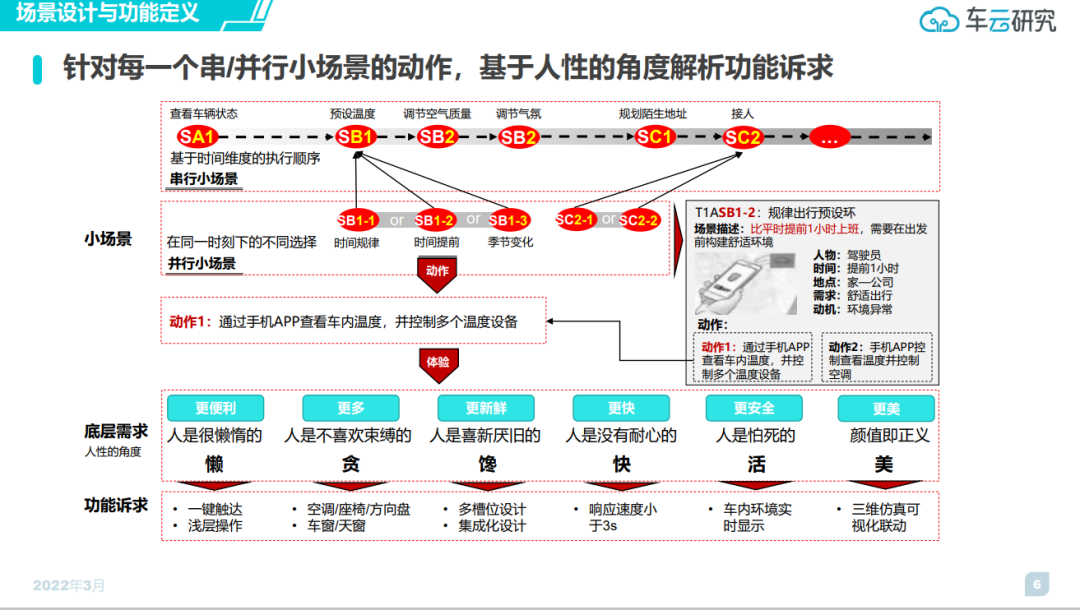

针对每一个串/并行小场景的执行动作,从人性的角度分析就会发现触发的体验需求不止一个,每一个底层需求都会解构出不同的功能诉求,进而完成功能设计。

【大旅程】→【小场景】→【体验分析】→【功能设计】

体验分析:更便利——更多——更新鲜——更快——更安全——更美

- 更便利——本能→行为→反思,让交互停留在本能层面(语音交互、可视化控制、零层级交互等)

- 更多——丰富度&个性化&多样性,将选择权交给用户(闭环服务、大屏化/多屏化、复杂性守恒等)

- ……

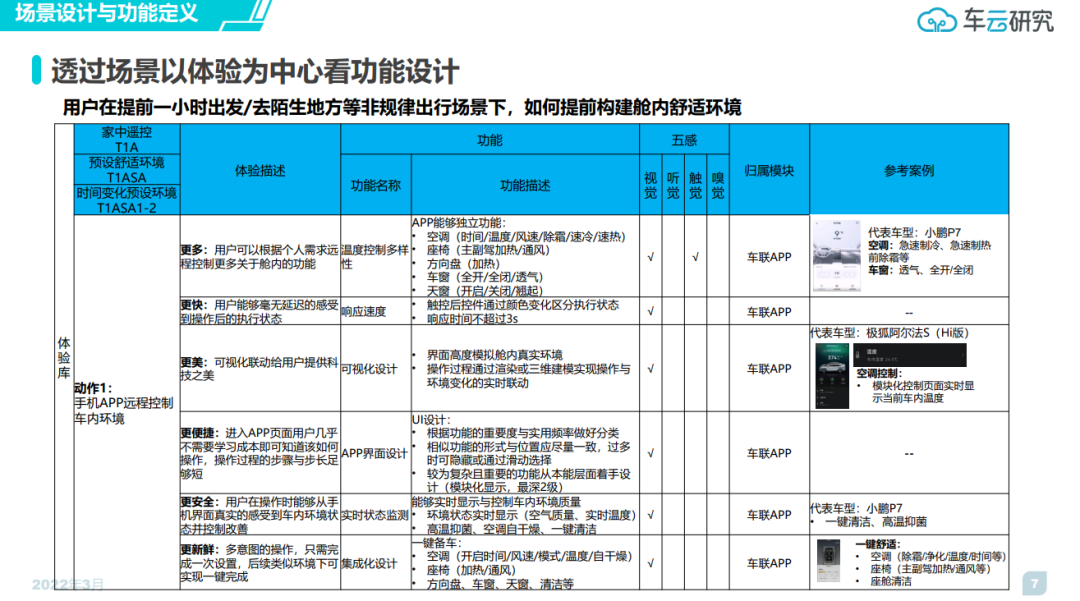

在每一个小场景下以体验的视角做功能设计,透过用户的底层需求寻找功能的价值,以“准备出发→家中遥控”旅程下的“时间变化环境预设”小场景为例,基于体验的6项用户最底层需求都对功能提出了一定的要求,比如:

- “更多”:用户在不同场景下的诉求不同,因此在控制内容上需要给用户提供更多的选择;

- “更安全”:从行动的七个阶段(目标→行动意图→动作顺序→执行动作→感知状态→解释状况→评估解释)加以解释,用户在执行某个动作时,从心理上需要给行动意图提供足够的信息支撑,那么实时显示车内真实的环境信息就必不可少了,这样能够辅助用户更安全的提供决策。

- “更便捷”:如果用户需要执行多个意图,如净化空气、调整温度、9点开启、只开10分钟,从更便捷的角度,操作步骤是否足够少,是否一键触发多个需求。

- “更新鲜”:外部温度环境不同时,是否提供多种场景选择槽位,让用户能够一键即满足对多个智能设备的控制,给用户提供更新鲜的感受。

- “更快”:从启动→响应→执行的速度上来看,由于是远程车控,更快的需求可能显得就不那么重要了。

其他的底层体验需求在这里我们不再一一列举,详细如下:

自下而上

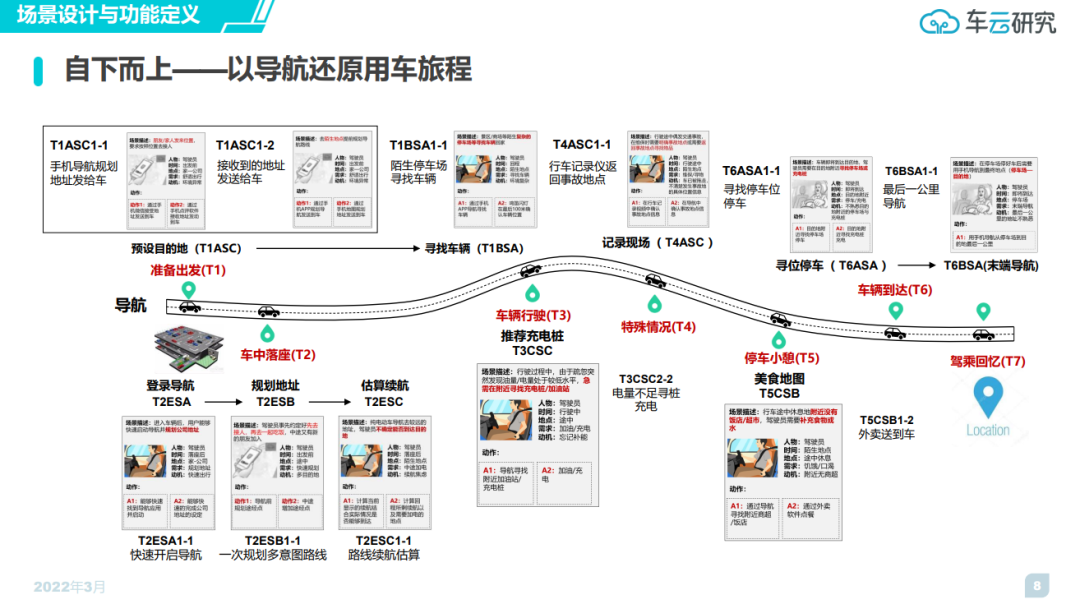

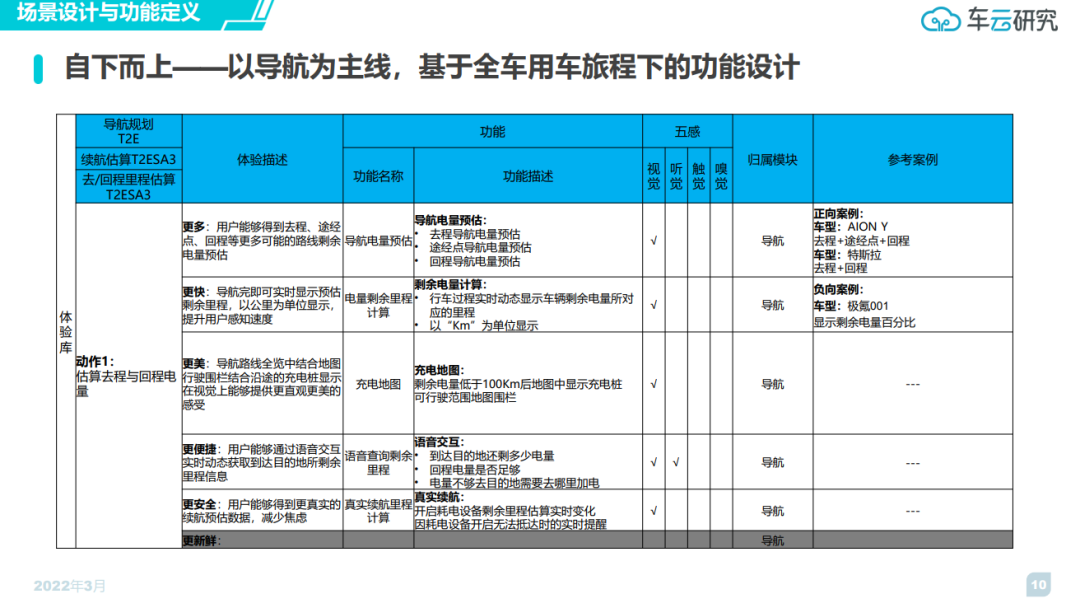

第二,“自下而上”的设计原则,主要是通过功能视角还原故事地图,即通过某一功能模块,去遍历所有核心旅程,探索此功能在该旅程下的场景价值与正峰体验。

我们以导航功能为例,创建以功能为主线的小场景故事地图,如下所示:

- “准备出发”阶段——存在不同的并行小场景(小场景T1ASC1-1:用户第二天要去一个陌生的地方,想要提前完成路线规划 or 小场景T1ASC1-2:朋友/家人从手机发来一个位置,需要用户驾车接人 or 小场景T1ASC1-3:朋友或家人让用户去接她,但被接人周围没有路牌或标志性建筑,自己也不清楚具体的位置)

- “车中落座”阶段——小场景T2ESC1-2:电车车主需要去一个较远的地方,对自车的续航里程有一定忧虑,需要计算一下本车可行驶的剩余里程(如果车主比较着急的话可能还会关心电量是否足够支持回程)

- ……

- “车辆到达”阶段——基于时间顺序的递推存在不同的串行小场景(小场景T7ASA1-1:用户接近目的地1公里以内,需要寻找价格合理且有空位的停车场停车→小场景T7BSA1-1:用户停好车后距离最终的目的地仍有一段距离,需要用手机再次导航)

基于导航功能的核心旅程小场景设计描述如下:

在整个小场景地图中,我们会探索每一个小场景下的场景价值与核心体验,进而锁定功能的特性,例如“车辆到达”这一旅程,导航模块的小场景分析如下所示:

- 小场景T7ASA1-1:接近目的地时用户寻找停车场

用户诉求:①接近目的地时寻找停车场时机足够及时-②快速完成附近停车场路径规划的切换-③提供停车场价格信息/空位等信息

核心体验:更便捷、更多

功能特点:目的地停车场推荐、智慧停车

- 小场景T7BSA1-1:停好车后,用户距离最终目的地的最后一公里导航

用户诉求:①最终的陌生目的地名称容易遗忘-②手机快速完成到达最终目的地的步行导航路径规划

核心体验:更便捷、更新鲜

功能特点:车机导航向手机导航无缝流转

基于导航更多的场景价值分析与功能特点如图:

以导航模块为主线的角度进行功能定义,一样要充分考虑场景价值并从体验的角度进行设计。如“电车用户估算车辆是否能够达到目的地”这一小场景在功能定义上应思考的内容,更多的是如何通过服务找人、状态可见等原则,充分考虑各种不同场景,来降低电车用户的续航里程焦虑。

最后,无论以什么样的视角定义智能座舱的功能,最终的目的都是满足特定场景需求下用户的本质诉求,同时提供超出预期或意想不到的正峰体验。

智能座舱的发展是在标签化与归一化的动态演变过程中不断螺旋上升的,关于如何打造智能座舱标签化体验,本期文章不再详细介绍。后续我们会以专题的方式阐述我们对座舱标签化设计的思考。

文章结尾,如果您想进一步了解我们的评测内容与服务合作,欢迎大家登录智能座舱评测云平台(ceping.cheyun.com)或联系13439879633(张先生),邮箱:zhangzheng@cheyun.com我们希望智能座舱评测云平台能够帮助车企,应对快速变化的智能座舱激烈的市场竞争,带给消费者更具实力的智能座舱产品。在这里你能找到我们测试过的所有车型,我们会通过统一的规范标准,进行客观信息的展示、主观评价的说明,以及作为数据支撑的证明材料。最终这些主观评价、数据分数,会进入我们的数据库,生产可用的数据,呈现给大家。智能座舱评测云平台不但可以展示单车评测的各种项目和分数,还可以进行对比对比评测、标杆分析,以及评测体系自定义。

(文章来源:车云网)

展开全文